Versi PDF [unduh]

Oleh Anton Novenanto

(Artikel sebelumnya: Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo)

MENJELANG BERAKHIRNYA TAHUN 2014, Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo mengambil sebuah keputusan penuh resiko. Rapat kabinet telah memutuskan untuk memberikan dana talangan bagi Lapindo yang gagal memenuhi kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran jual-beli tanah dan bangunan yang berada di wilayah terdampak lumpur Lapindo.

Rencana dana talangan untuk Lapindo merupakan salah satu butir kontrak politik Jokowi dengan korban Lapindo, pemilik tanah dan bangunan yang telah menunggu bertahun-tahun dalam ketidakpastian tentang kapan Lapindo akan melunasi sisa kewajibannya pada mereka. Kontrak politik itu disepakati dalam kampanye Jokowi di atas tanggul lumpur. Kebetulan kampanye mengambil waktu yang bersamaan dengan hari peringatan delapan tahun semburan lumpur Lapindo, 29 Mei 2014.

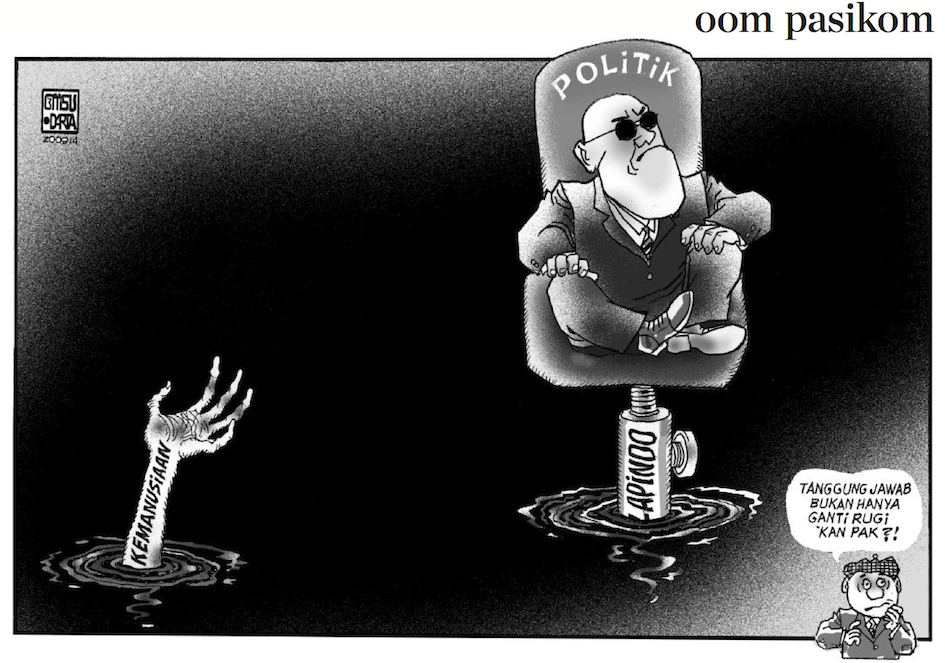

Dalam Pemilihan Presiden 2014 Jokowi menang dengan mengalahkan satu-satunya kandidat lawannya, Prabowo. Berada di belakang Prabowo adalah Partai Golkar yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Aburizal adalah figur utama dalam Bakrie & Brothers, perusahaan induk Lapindo Brantas yang dituduh sebagai penyebab semburan karena melakukan malpraktik pemboran. Kekhawatiran publik kala itu adalah bila Prabowo naik menjadi presiden, kasus Lapindo tidak akan pernah tuntas, atau lebih tepatnya, ‘dituntaskan’. Oleh karenanya, terpilihnya Jokowi sebagai presiden telah meningkatkan harapan publik, khususnya korban lumpur, tentang penyelesaian tuntas kasus Lapindo.

Desakan publik terus meningkat seiring meningkatnya imaji kehancuran akibat luapan lumpur memasuki musim penghujan. Curah hujan yang deras mendorong kebocoran tanggul sehingga lumpur masuk ke beberapa rumah warga yang belum pindah dari wilayah yang memang rawan terkena luberan. Para warga ini tidak hendak pindah karena Lapindo tidak mau membayar tanah dan bangunan mereka sekalipun wilayah mereka sudah dicantumkan dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007.

Bersamaan dengan itu, sebagian korban lain dari kelompok cash and carry diberitakan menghalangi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melakukan perbaikan tanggul yang bocor. Mereka berdalih bahwa BPLS bekerja di atas tanah yang masih milik mereka karena Lapindo belum melunasi kewajibannya. Bupati Sidoarjo dan Gubernur Jatim pun harus turun tangan berhadapan dengan para korban ini. Aparat kepolisian pun diturunkan untuk menjamin perbaikan dan perawatan tanggul oleh BPLS.

***

WACANA AGAR PEMERINTAH perlu segera mengeluarkan dana talangan demi membantu Lapindo membayar para korban itu terus menguat. Melalui Sekretaris Kabinet Andi Wijadjanto, Jokowi menyatakan akan mendesak Lapindo untuk membayar kewajibannya pada korban lumpur. Pernyataan itu segera digantikan oleh pernyataan lain dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tentang rencana pemerintah membeli aset Lapindo dan dengan uang hasil pembelian itu perusahaan bisa melunasi kewajiban mereka pada warga. Wacana ini mendapat reaksi langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan rencana pembelian aset hanya akan menguntungkan Lapindo. Menurut Jusuf Kalla, pemerintah seharusnya melakukan sita aset Lapindo, bukan justru membelinya.

Wacana tentang rencana dana talangan untuk Lapindo semakin konkret dalam rapat kabinet. Dalam rapat itu diputuskan bahwa pemerintah akan menganggarkan di APBN dana talangan sebesar Rp781 milyar untuk diberikan pada Lapindo sebelum Lapindo mendistribusikannya pada para korban yang berhak. Sebagai jaminannya, Lapindo berkewajiban untuk menyerahkan asetnya pada pemerintah. Selain itu, Lapindo diberi waktu empat tahun untuk mengembalikan uang negara dan bila Lapindo gagal pemerintah akan melakukan sita aset perusahaan.

Bola panas rencana dana talangan untuk Lapindo sekarang berada di tangan DPR. Tentunya tidak sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan persetujuan dari DPR karena berada di kubu oposisi adalah Partai Golkar. Kali ini, para aparatus pemerintahan sepertinya sudah satu suara. Akan tetapi, publik melihat rencana pemerintah untuk memberi tenggat empat tahun pada Lapindo tidak lebih dari sekadar akal-akalan belaka. Apalagi, Lapindo sebenarnya sejak masa Presiden Yudhoyono telah mengajukan dana talangan untuk melunasi kewajibannya pada korban lumpur di Porong.

***

DALAM BENAK MAYORITAS publik, Lapindo tidak akan mengembalikan uang tersebut. Imaji semacam ini muncul dari pengalaman publik melihat tindak-tanduk Lapindo yang tidak pernah mengutamakan etika dalam berhadapan dengan warga maupun pemerintah. Persoalan etika yang melekat dalam kasus Lapindo sudah dimulai sebelum lumpur menyembur pada 29 Mei 2006, bahkan sebelum pemboran Sumur Banjar Panji 1 dilakukan.

Lapindo masuk dalam kategori tidak beretika karena telah melakukan kebohongan publik tentang bagaimana perusahaan itu mendapatkan sebidang tanah di Desa Renokenongo. Dengan bantuan Lurah Renokenongo, Lapindo berbohong pada si pemilik lahan dengan mengatakan bahwa di lokasi itu akan digunakan sebagai peternakan, bukan sebagai sumur eksplorasi gas alam. Tentunya, publik juga bertanya-tanya bagaimana Lapindo bisa mendapatkan izin pemboran sumur eksplorasi gas alam di kawasan padat huni dan berdekatan dengan infrastruktur vital lainnya, antara lain: jalan tol dan rel kereta api.

Persoalan etika Lapindo juga kembali menyeruak dalam keputusan mereka untuk tidak lagi memasang selubung pengaman pada kedalaman tertentu dalam pemboran sumur Banjar Panji 1. Hal ini dilakukan untuk penghematan biaya operasional kegiatan eksplorasi. Akan tetapi, ketiadaan selubung pengaman itu berujung fatal pada runtuhnya dinding sumur di bawah tanah yang menyebabkan mata bor macet di dalam. Runtuhnya dinding sumur meningkatkan tekanan di bawah tanah dan memicu keretakan pada lapisan tanah di sekeliling sumur. Keretakan lapisan tanah merambat sampai pada sumber lumpur panas. Untuk mengatasi krisis tersebut, Lapindo melakukan penyemenan bagian atas sumur eksplorasi yang mengakibatkan semakin meningkatnya tekanan dari bawah tanah. Keretakan lapisan bawah tanah pun sampai ke permukaan, beberapa puluh meter dari mulut sumur Banjar Panji 1. Lumpur panas pun mulai menyembur mengikuti lontaran gas alam.

Kita juga patut mempertanyakan etika Lapindo yang bersikeras mengkambinghitamkan gempa bumi 26 Mei 2006 di Yogyakarta sebagai penyebab semburan. Klaim semacam ini akan menguntungkan perusahaan karena klaim itu bertujuan mengubah citra perusahaan sebagai pelaku (yang menyebabkan semburan lumpur) menjadi salah satu korban lumpur. Sebagai korban dari sesuatu yang disebabkan oleh gejala alamiah, Lapindo pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti halnya para korban lumpur yang lain.

Dalam dimensi pencitraan yang lain, Lapindo juga kerap menyatakan diri sebagai ‘penyelamat’ bagi para warga-korban. Kali ini, dengan mengatasnamakan ‘Ibunda Bakrie’ sebagai figur yang mendesak Keluarga Bakrie untuk membantu para korban yang menghadapi kesusahan, Lapindo membingkai tindakan mereka membayar ‘ganti-rugi’ pada korban sebagai bantuan, bahkan sedekah, bukannya sebagai kewajiban hukum mengikuti Perpres 14/2007. Karena bantuan atau sedekah, Lapindo pun secara suka-suka memberi para korban dan praktik itu dilakukan bukan dalam bingkai bahwa Lapindo sedang membayar hutang pada korban namun justru kinilah para korban itu yang sedang berhutang pada Lapindo. Ini jelas adalah sebuah strategi tidak etis yang diterapkan Lapindo terkait dengan kewajibannya pada korban.

***

BERAGAM PRAKTIK TIDAK etis yang selama ini dilakukan Lapindo rupanya masih belum cukup untuk membuka cakrawala pemerintah dalam melihat kasus Lapindo. Sikap pemerintah yang selalu permisif terhadap Lapindo, bahkan setelah pergantian tampuk kepemimpinan, patut terus dipersoalkan secara kritis. Pertanyaan saya pun masih sama: aset apa yang akan dijaminkan Lapindo untuk mendapatkan dana talangan dari pemerintah?

Dalam tulisan sebelumnya (‘Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo’), saya mempersoalkan tentang logika rencana pemerintah untuk menyita aset yang status sudah pasti bakal menjadi ‘milik negara’. Pemikiran semacam itu muncul atas dasar wacana bahwa aset Lapindo yang akan disita pemerintah adalah tanah dalam peta area terdampak. Mengacu pada pasal 26 & 27 UU Agraria No 5/1960, tanah yang dibeli Lapindo akan batal secara hukum dan statusnya akan menjadi ‘tanah negara’. Tidak hanya itu, Lapindo juga tidak berhak untuk meminta kembali uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli tanah dari warga.

Jika Lapindo menjaminkan asetnya sebagai perusahaan pertambangan, maka lagi-lagi publik harus mempertanyakannya. Mengacu pada Pasal 4 PP No. 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa ‘Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana’ (ayat 1).

Oleh karena itu, menjaminkan sesuatu yang tidak pernah menjadi miliknya — apakah itu tanah yang dibeli dari warga ataupun barang dan peralatan lain sebagai kontraktor eksplorasi gas alam— tidak hanya sebuah tindakan yang tidak masuk akal secara hukum, tapi juga tidak etis!

(bersambung: Lagi, Masih Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo: Politik-Ekonomi)

Heidelberg, 13 Januari 2014

Penulis adalah dosen pada Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya yang menggeluti kasus Lapindo sejak 2008. Penulis berterima kasih secara khusus pada Prasojo Bayu yang mengangkat kembali persoalan etika dalam kasus Lapindo.

Versi PDF [unduh]