Bambang Catur Nusantara

Dewan Nasional WALHI dan Koordinator Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (POSKOKKLuLa).

Selama empat belas tahun, terhitung sejak 29 Mei 2006, lumpur Lapindo telah mengakibatkan terusir sedikitnya 20 ribu keluarga dari tempat tinggal mereka. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani masalah ini melalui beberapa Peraturan Presiden yang terus mengalami revisi sebagai akibat terus meluasnya dampak semburan. Selain mengatur dampak sosial ekonomi warga dengan skema penggantian jual beli, salah satu yang masih dilakukan hingga saat ini adalah pembuangan lumpur di sungai Porong.

Sungai Porong merupakan sungai yang penting bagi kehidupan warga di Sidoarjo sejak dari masa lampau. Air sungai digunakan untuk sumber air irigasi pertanian dan budidaya perikanan. Sejak pembuangan lumpur ke sungai Porong pada 2007, ditemukan kandungan logam berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada air, sedimen, dan biota. Penelitian awal yang dilakukan WALHI Jawa Timur pada tahun 2008, menemukan setidaknya dua jenis logam berat Pb dan Cd, yang melampaui ambang batas aman. Penelitian itu dilakukan pada area di sekitar semburan lumpur dan air sungai Porong. Pada 2013, Tarzan Purnomo, seorang peneliti dari UNESA, menemukan kandungan logam berat Timbal pada tubuh ikan, ribuan kali diatas ambang batas aman.

Pada tahun 2010, JATAM dan PoskoKKLuLa memeriksa kesehatan korban Lapindo yang masih tinggal di wilayah sekitar semburan. Dalam pemeriksaan diketahui, hasil Haematologi lengkap menunjukkan 75% dari 20 terperiksa, ternyata dalam kondisi tidak normal. Sepuluh tahun kemudian, pemeriksaan kesehatan umum (MCU) Maret tahun 2020, kepada sejumlah 25 warga korban lumpur yang tinggal di sekitar semburan, menunjukkan mayoritas mengalami infeksi saluran kemih (ISK). Sejumlah 16 warga dari 25 terperiksa mengalami infeksi ini. Ahli kesehatan yang dimintai pendapat terkait infeksi saluran kemih menyatakan ada tiga faktor utama penyebab infeksi: kualitas air minum, pola hidup, dan stress. Dalam situasi di wilayah lumpur Lapindo, tiga faktor ini bisa saling bertautan pada hidup warga.

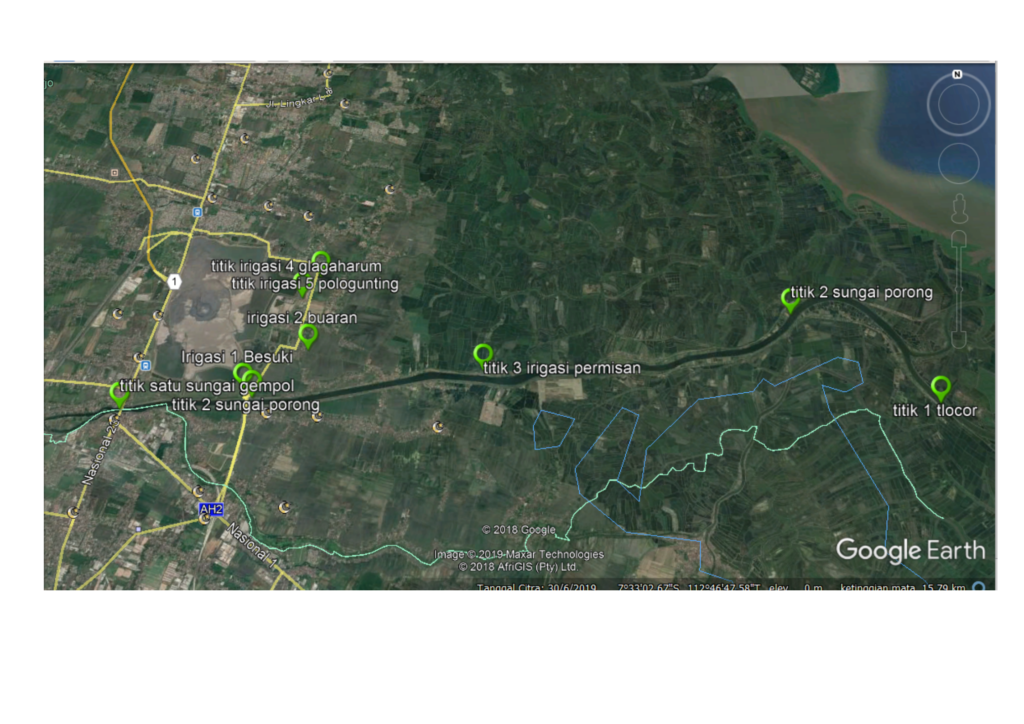

Hasil pemeriksaan logam berat pada air dan sedimen yang dilakukan PoskoKKLuLa pada tahun 2018 dan 2019 juga tetap menunjukkan temuan kontaminasi Pb dan Cd. Pada sembilan lokasi yang diperiksa, menunjukkan ada lokasi yang meski airnya tidak mengandung kedua jenis logam berat, namun pada kompositnya ditemukan logam berat. Jika menggunakan rujukan KemenLH No 51/2004 yang menetapkan baku mutu air untuk pelabuhan Pb 0.05 mg/L dan Cd 0.01 mg/L dan untuk wisata bahari Pb 0.005 mg/L dan Cd 0.002 mg/L, maka hanya lokasi di Tanjungsari, Desa Kupang, yang memenuhi syarat untuk area budidaya dan pelabuhan. lokasi lain tak layak.

Hasil pemeriksaan pada biota Kupang menunjukkan Cd sejumlah 20.68 mg/kg dan Pd sejumlah 17.36 mg/kg. Batas aman konsumsi untuk Kupang hanya 1,5mg/kg. Sedangkan Cd batas aman 1 mg/kg. Kupang yang diperiksa puluhan kali melebihi ambang batas aman dikonsumsi. Pada pemeriksaan sebelumnya oleh Walhi Jatim dan PoskoKKLula (2017), jenis udang, ikan, dan rumput laut hampir seluruhnya mengandung Pb dan Cd melebihi baku mutu SNI 7387:2009.

Jika diperbandingkan dengan temuan hasil biomonitoring maka kondisi logam berat ini berkesesuaian dengan hasil amatan dengan indikator biota tidak bertulang belakang (makroinvertebrata) pada empat lokasi sungai Brantas Porong yang di tiga lokasi menunjukkan tercemar berat, hanya di wilayah Tanjungsari Desa Kupang, yang wilayahnya tercemar ringan.

Sementara wilayah irigasi di Kedungcangkring, pemeriksaan laboratorium tidak menemukan kandungan logam berat Pb, dalam pemeriksaan biomonitoring juga menunjukkan level tercemar ringan. Di lokasi Keboguyang dan lokasi Gempolsari, kondisinya tercemar sedang. Pada dua lokasi lain, Tambak Kalisogo dan Glagaharum menunjukkan tercemar berat. Dua lokasi terakhir merupakan saluran irigasi aktif untuk sawah, kolam, dan juga perikanan tambak di sisi paling timur.

| Lokasi | Kondisi Badan Sungai | Kondisi Air Sungai |

| Titik 1: Sungai Brantas, Gempol | Tidak Sehat | Tercemar Berat |

| Titik 2: Sungai Brantas, Besuki | Tidak Sehat | Tercemar Berat |

| Titik 3: Sungai Brantas, Tanjungsari | Kurang Sehat | Tercemar Berat |

| Titik 4: Sungai Brantas, Tlocor | Tidak Sehat | Tercemar Berat |

| Titik 5: Irigasi Besuki | Kurang Sehat | Tercemar Berat |

| Titik 6: Irigasi Buaran | Tidak Sehat | Tercemar Berat |

| Titik 7: Irigasi Permisan | Tidak Sehat | Tercemar Berat |

| Titik 8: Irigasi Glagaharum | Tidak Sehat | Tercemar Berat |

| Titik 9: Irigasi Pologunting | Tidak Sehat | Tercemar Berat |

Pemeriksaan melalui biomonitoring ini mempermudah penilaian awal kualitas air sungai. Pemeriksaan yang dilakukan Agustus 2019 pada lokasi titik sampel Gempol, Tanjungsari, dan Tlocor, menunjukkan bagian Sungai Porong dekat pembuangan lumpur Lapindo(Gempol dan Besuki) tercemar berat, di wilayah tengah (Tanjungsari) tercemar ringan, dan wilayah hilir (Tlocor) tercemar berat. Sementara sungai irigasi bagian timur tanggul lumpur Lapindo menunjukkan satu lokasi tercemar ringan(Besuki), dua lokasi tercemar sedang(Buaran dan Pologunting), dan dua lokasi tercemar berat(Glagaharum dan Permisan).

Sejak awal hingga saat ini, informasi terkait situasi sosial, lingkungan, kesehatan, maupun dampak lainnya pada area-area terdampak belum sepenuhnya bisa diketahui oleh masyarakat yang tinggal disana. Hampir tidak ada informasi yang berkaitan dengan lingkungan yang bisa menggambarkan buruknya wilayah semburan lumpur Lapindo ini.

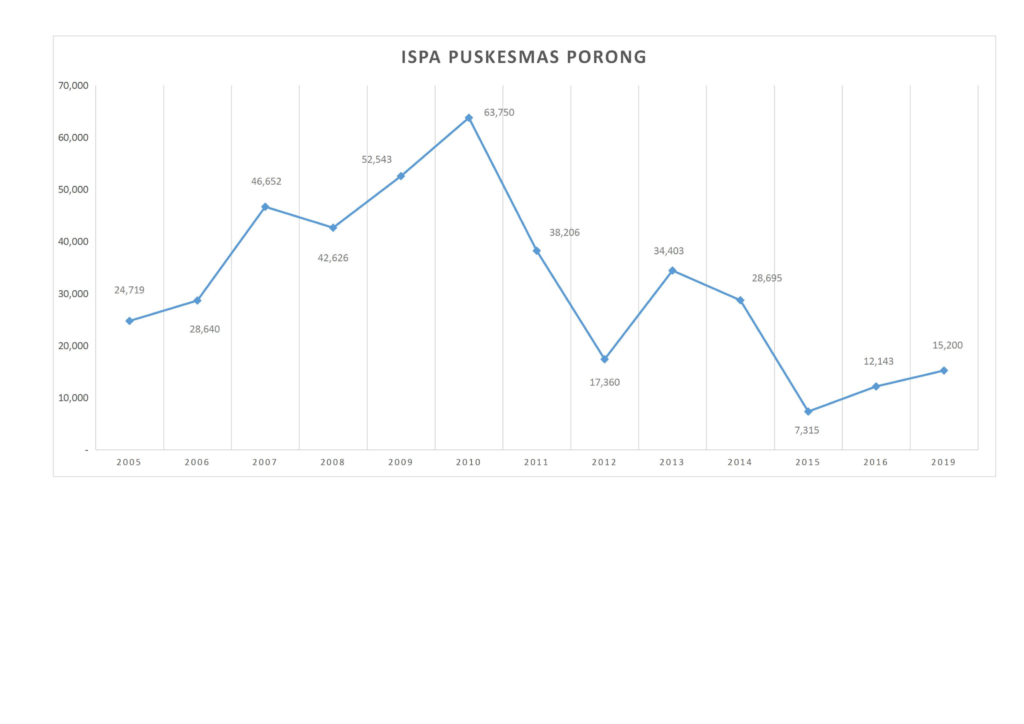

Kondisi ini juga kemudian diperparah dengan belum jelasnya pemulihan hak-hak korban Lapindo. Degradasi kualitas lingkungan seharusnya disandingkan dengan menurunnya kualitas kesehatan warga. Hasil penelusuran rekam tren penyakit di Puskesmas sekitar semburan lumpur Lapindo, menunjukkan adanya dampak kesehatan yang serius pada warga. Jumlah penderita ISPA di Puskesmas Porong, Tanggulangin, dan Jabon mengalami peningkatan yang signifikan sejak 2007. Di Puskesmas Porong paring tinggi peningkatannya. Dari rata-rata 20 ribu kasus pada tahun 2006 menjadi 50 ribu kasus pada tahun 2007. Catatan tren penyakit pada tahun 2019 juga menunjukkan ISPA masih yang teratas. Rata-rata di masing-masing puskesmas masih diatas 15 ribu. Hasil medical check up (diinisiasi PoskoKKLuLa dan JATAM, 2019) pada 25 warga menunjukkan 7 warga mengalami restriksi ringan pada paru-paru, dua diantaranya menunjukkan indikasi pneumonia.

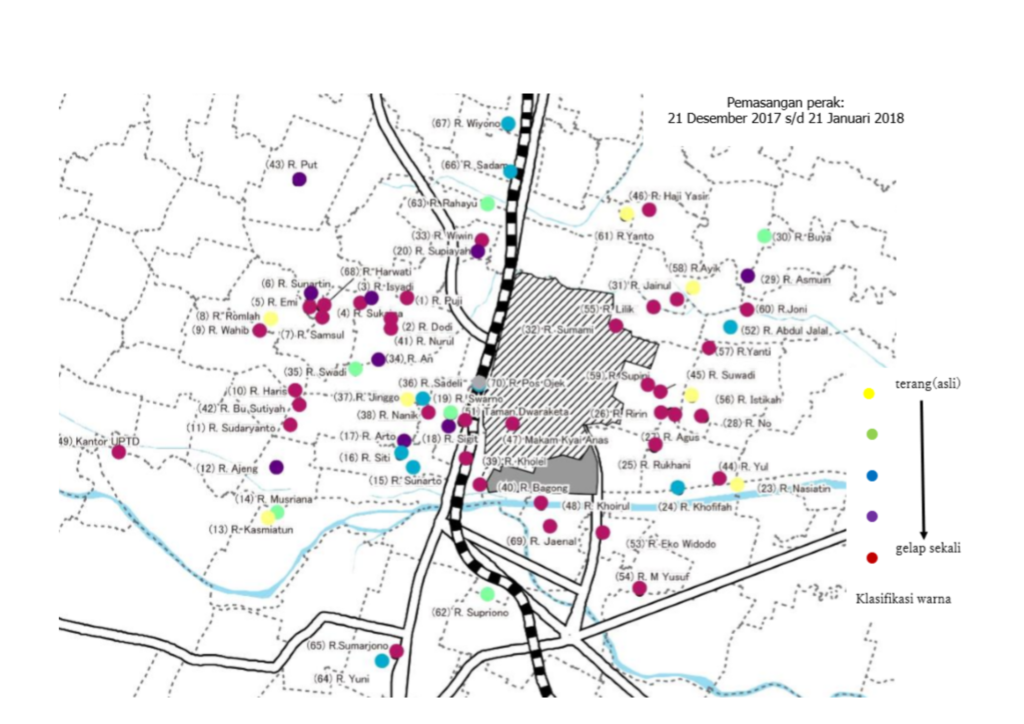

Pemantauan secara periodik kualitas udara dilakukan setiap musim sejak 2017 oleh PoskoKKLuLa dengan menggunakan ecochecker, lempeng perak. Seluruhnya konsisten menunjukkan paparan hidrogen sulfida (H2S). Lempeng perak yang terpasang selama satu bulan, telah mengubah warna perak menjadi gelap. Paparan H2S ini terkonfirmasi dengan gas detector. Penggunaan lempeng tembaga untuk mengidentifikasi paparan klorin digunakan pada musm kemarau dan hujan tahun 2019, menunjukkan perubahan warna yang sama. Yang terakhir, pemeriksaan menggunakan gas detector pada bulan Maret 2020 menunjukkan adanya PAH di udara sekitar area semburan lumpur Lapindo.

Pada akhir 2019, tiga puskesmas di sekitar area semburan tetap mencatat ISPA sebagai penyakit dengan penderita paling banyak. Jika dibandingkan tren ISPA tahun 2016 dan 2017, jumlah ini naik beberapa ribu warga. Tren ini menunjukkan persoalan pernafasan menjadi yang paling utama diantara kasus kesehatan yang lain, pada situasi wabah Covid 19 saat ini, warga dalam posisi sangat rentan.

Wabah Covid 19 telah membatasi ruang gerak korban Lapindo. Pengojek di atas tanggul terpukul paling awal. Tidak ada pegunjung di area semburan. Sebagian warga korban Lapindo yang masih menggantungkan penghasilan dari jasa ojek mengantarkan pengunjung lokasi semburan. Alternatif pendapatan lain juga tidak ada, wilayah Sidoarjo menerapkan pembatasan sosial berskala besar sejak April. Saat ini diperpanjang untuk ketiga kali.

Dengan situasi seperti ini, pengurus negara seharusnya melakukan mitigasi perluasan dampak lumpur lapindo dengan melakukan serangkaian tindakan: pertama, memeriksa kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah semburan lumpur Lapindo. Setidaknya logam berat harus diperiksa pada air, sedimen, tanah di sekitar lumpur Lapindo sepanjang sungai Porong, sungai irigasi, dan sumur warga di sekitar semburan. Pemeriksaan juga sangat perlu dilakukan pada biota air dan laut yang menjadi bahan konsumsi, seperti Kupang, kerang, dan ikan; kedua: melakukan pemantauan kesehatan warga dengan melakukan pemeriksaan kesehatan (MCU) untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi kesehatan dan perubahan-perubahannya, lalu melakukan upaya pencegahan pemburukannya; ketiga, melakukan pendampingan untuk pemulihan ekonomi warga melalui serangkaian program penguatan ketrampilan, permodalan, dan akses pasar. Ketergantungan korban Lapindo pada pihak lain sebagai satu-satunya sumber pendapatan, seperti saat Covid 19 ini, akan selalu menjadikan warga dalam posisi rentan; keempat, pengetatatan ijin ekstraksi sumber daya alam pada wilayah kelola rakyat dengan mengutamakan hak rakyat untuk menolak kegiatan yang merugikan penghidupan mereka. Penghentian ijin pengeboran migas di Sidoarjo menjadi salah satu kebijakan mencegah risiko bencana yang berulang; kelima, ketiadaan panduan pengelolaan menangani bencana industri membuat situasi lumpur Lapindo tidak mendapatkan penanganan komprehensif. Sudah seharusnya disusun panduan khusus memitigasi bencana industri dan mengelola risiko bencana industri. BNPB perlu prioritaskan penyusunan panduan ini. Jika tidak segera dilakukan, niscaya kegagapan dalam mengelola risiko bencana industri seperti pada kasus lumpur Lapindo masih akan terus dijumpai. Risiko bencananya tak mampu dicegah, lingkungan tak bisa diperbaiki, dan hidup warga tak bisa dipulihkan. Rakyat yang akan terus diminta mensubsidi, menjadi korban, lagi dan lagi.