(Bagian 1, dari 3 tulisan)

Oleh: Anton Novenanto

PADA TANGGAL 29 Mei 2014, pada masa kampanye pemilihan presiden lalu, di atas tanggul lumpur Lapindo, Joko ‘Jokowi’ Widodo melantangkan pentingnya kehadiran negara dalam kasus Lapindo. Kutipan langsung ucapan Jokowi yang tercatat di pelbagai media massa adalah demikian: ‘Dalam kasus [Lapindo, AN] ini, negara seharusnya hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat’.

Sebagai seseorang yang baru mengikuti kasus Lapindo sejak 2008, saya merasa sangat terganggu dengan pernyataan semacam itu, yang muncul dan seketika diterima sebagai ‘kebenaran bersama’ karena berangkat dari pengandaian bahwa negara absen dalam kasus Lapindo. Wacana ‘negara absen’ telah bergulir lama di ruang publik, khususnya di kalangan korban. Hal ini berangkat dari rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa negara seolah-olah tidak pernah hadir sebagai lembaga politik yang berdaulat untuk mengatasi segala persoalan yang muncul, khususnya yang terjadi antara korban dan korporasi. Alih-alih membantu, korban merasa negara telah membiarkan mereka bertarung sendirian dalam relasi kuasa yang timpang ketika berhadap-hadapan dengan korporasi dan jejaring pendukungnya.

Argumen yang diangkat melalui tulisan mungkin sangat bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh Jokowi tersebut dan dengan apa yang diyakini publik umum bahwa negara absen dalam kasus Lapindo. Justru sebaliknya, saya berargumen bahwa negara –melalui representasi aparatus birokrasi dan lembaga pemerintah– justru selalu terlibat aktif dalam merancang desain politik bencana lumpur Lapindo. Keterlibatan itu dapat dilacak dalam pernyataan-pernyataan yang terarsipkan dalam dokumen-dokumen publik tentang kasus Lapindo yang sudah menjadi rahasia umum dan beredar luas. Temuan-temuan tersebut saya hadirkan berdasarkan kronologis waktu dengan harapan agar pembaca yang awam dengan kasus Lapindo dapat teringat kembali pada apa saja peran negara dalam kasus Lapindo.

***

SAYA MUNGKIN TERMASUK satu dari segelintir orang yang meyakini bahwa ‘kasus Lapindo’ sudah dimulai jauh sebelum lumpur panas menyembur pada bulan Mei 2006. Keyakinan semacam itu lahir dari sebuah pertanyaan kritis, bagaimana Lapindo bisa memperoleh izin pengeboran sumur eksplorasi migas di kawasan padat huni?

Yang perlu kita ingat, industri migas, sepertinya halnya industri tambang yang lain, tergolong dalam ‘industri berbahaya’ (Benson & Kirsch 2010) yang beresiko tinggi dan oleh karenanya tidak boleh diselenggarakan dengan main-main. Pelaksanaan kegiatan industri migas harus direncanakan dan dilakukan mengikuti serangkaian prosedur yang rinci, hati-hati, dan teliti agar tidak justru berdampak fatal tidak hanya bagi manusia dan lingkungan yang berada di sekitarnya tapi juga rerantai sosial-ekologis yang lebih luas, dan khususnya bagi industri itu sendiri. Selain sudah menjadi kewajiban dari industri migas sendiri untuk menjaga keamanan dari kegiatannya yang penuh resiko tersebut, adalah tugas pemerintah untuk menjamin agar segala kegiatan industri berbahaya yang dilakukan di wilayah kedaulatannya dilakukan secara prosedural sehingga tidak mengancam warga negaranya.

Pengawasan Pemerintah atas kegiatan industri migas tertuang dalam UU Migas No. 22/2001. Ada dua lembaga negara yang berkewajiban mengawasi kegiatan industri migas. Pertama, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM (Ditjen Migas) yang memfokuskan pengawasan pada ketaatan kegiatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 41 Ayat 1). Kedua, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) yang mengawasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak kerjasama yang berlaku (Pasal 41 Ayat 2).

Ditjen Migas – Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/075/M.PE/1992 menyebutkan bahwa setiap kontraktor migas ‘wajib menyampaikan laporan harian secara tertulis mengenai kegiatan pengeboran kepada Direktorat Jenderal [Migas, AN]’ (Pasal 9 Ayat 1). Lebih lanjut, menurut Surat Keputusan Menteri ESDM No. 1088K/20/MEM/2003, Ditjen Migas memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi kecelakaan kegiatan eksplorasi dan menentukan apakah kecelakaan tersebut masuk dalam kategori pidana ataukah kecelakaan operasional.

Dalam laporan lengkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2007a)[1] disebutkan bahwa Ditjen Migas tidak pernah menerima laporan harian pengeboran Lapindo dan tidak pernah menegur apalagi memberi sanksi pada Lapindo. Ini berarti seluruh kegiatan pengeboran Lapindo, termasuk eksplorasi Sumur Banjar Panji 1, tidak pernah berada dalam pengawasan Ditjen Migas sebagai representasi dari pemerintah. Dalam kondisi demikian, antara 30 Mei dan 2 Juni 2006, Ditjen Migas melakukan investigasi terhadap kejadian semburan gas atau uap air di sekitar Sumur Banjar Panji 1 dan wajar bila Ditjen Migas tidak berhasil menemukan penyebab kejadian tersebut. Ditjen Migas justru melimpahkan tanggung jawab mencari penyebab itu pada hasil penyidikan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

BP Migas – PP 42/2002 tentang BP Migas dan PP 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas mengatur kewenangan BP Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Kontraktor berdasarkan ketentuan kontrak kerjasama yang berlaku. Seperti halnya yang seharusnya terjadi pada Ditjen Migas, setiap Kontraktor berkewajiban untuk mengirimkan laporan tertulis secara periodik pada BP Migas terkait pelaksanaan kontrak kerjasama (Pasal 93 Ayat 2).

Dalam proses penyelidikan BPK (2007a), BP Migas tidak berhasil menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa lembaga tersebut telah 1) melakukan kajian terhadap program pengeboran Lapindo dan 2) memberikan persetujuan terhadap program tersebut untuk memastikan kelayakannya dan kesesuaian dengan kaidah teknik perminyakan yang baik (pemilihan tempat, kedalaman pengeboran, kekuatan rig, ukuran dan rencana pemasangan selubung pengaman). Program pengeboran hanya ditandatangani oleh Lapindo dan subkontraktor pengeboran (PT Medici Citra Nusa). BP Migas hanya terbukti melakukan pengawasan dan pengendalian sebatas biaya operasional saja.

***

MASA KRITIS MENJELANG 29 Mei 2006 – Dari laporan BPK, kita dapat mengetahui bahwa Lapindo tidak secara rutin mengirimkan laporan harian pengeboran pada BP Migas. Terkait laporan pengeboran pada masa kritis menjelang semburan lumpur (20-30 Mei 2006), BP Migas hanya mendapatkan laporan harian untuk tanggal 22 dan 30 Mei saja, sementara untuk hari yang lain tidak ada laporan masuk ke BP Migas (BPK 2007a). Ketiadaan laporan harian tentunya mempersulit BP Migas untuk melakukan pengawasan atas pengeboran dan memberikan saran-saran teknis yang mungkin dapat membantu penanggulangan awal permasalahan pengeboran Sumur Banjar Panji 1.

Laporan Neal Adams Services (Adams 2006) menyebutkan bahwa pengeboran Sumur Banjar Panji 1 dimulai sejak 9 Maret 2005 (sekitar pukul 13:30 WIB) dan berhenti pada 3 Juni 2006. Tentu, yang menarik adalah apa yang terjadi pada masa-masa kritis menjelang semburan. Laporan Adams (2006) menyebutkan bahwa saat pengeboran mencapai kedalaman 2.630m,[2] pada tanggal 22 Mei, operator mencatat terjadinya peningkatan jumlah lumpur yang keluar dari dalam sumur. Hal ini koheren dengan keterangan warga pada KomnasHAM yang menyebutkan bahwa pada 23 Mei air bercampur lumpur sudah terdeteksi keluar ke permukaan tanah dan volume semakin membesar setelah gempabumi di Jogjakarta/Jawa Tengah pada 27 Mei (KomnasHAM 2012).

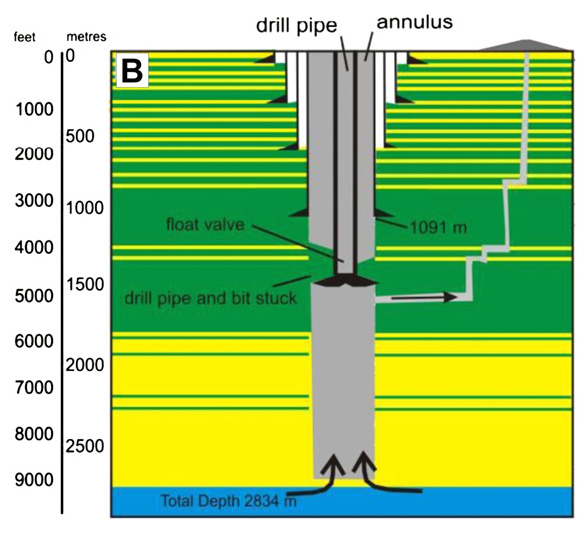

Menurut Adams (2006), keluarnya lumpur pada 22 Mei dapat terjadi akibat ketiadaan selubung pengaman (safety casing). Selubung pengaman terakhir dipasang pada kedalaman 1.096m, yang berarti dinding sumur sepanjang 1.534m tidak pada posisi terlindungi dan rawan runtuh. Dengan kondisi demikian, Lapindo tetap saja meneruskan pengeboran. Pada 27 Mei, ketika operator mengebor dari kedalaman 2.771m sampai 2.813m, sensor mendeteksi kadar H2S di dalam sumur mencapai 25ppm. Pengeboran dilanjutkan, sementara sebagian besar kru dievakuasi. Pada 28 Mei, saat pengeboran mencapai kedalaman 2.834m keluar lumpur dari lapisan berpori, retak atau berongga yang berhasil ditembus oleh mata bor yang tidak muncul ke permukaan (lost circulation). Menyikapi hal itu, operator memutuskan untuk menarik mata bor sampai kedalaman 2.591m, yang dinilai Adams (2006) sebagai keliru karena mata bor seharusnya ditinggal di dalam lubang.

Dini hari 29 Mei, ketika mata bor mencapai kedalaman 1.294m, operator mendeteksi adanya cairan masuk ke dalam sumur (well kick) dan usaha untuk mengatasinya adalah dengan menutup sumur. Operator berhasil menutup sumur, tapi tidak berhasil menarik keluar mata bor yang macet di dalam sumur. Beberapa jam kemudian, gas H2S terdeteksi di permukaan bumi di sekitar sumur dan kru mulai dievakuasi (Adams 2006). Keesokan harinya (30 Mei), intensitas dan frekuensi gas berkurang dan pada malam harinya operator memasukkan semen ke dalam sumur dan gas semakin berkurang. Hari berikutnya (31 Mei), operator melanjutkan penyemenan dan gas terus berkurang. Namun pada 1 Juni, air bercampur lumpur terdeteksi mengalir keluar dari titik-titik di sekitar bibir sumur. Operator mulai menyelamatkan peralatan dari lokasi pengeboran. Pada 2 Juni, operator mengebor kembali sumur sampai kedalaman 1.078m dan mendeteksi lontaran-lontaran material ke bibir sumur (firing guns) dan keretakan tanah di sekitar bibir sumur. Pada hari berikutnya (3 Juni), operator mulai membongkar tiang pengeboran, dan laporan harian berakhir di sini (Adams 2006).

Adams (2006) menilai bahwa gelembung gas yang terdeteksi pada 29 Mei adalah indikator yang jelas dari terjadinya blowout bawah tanah. Alih-alih menanganinya, Operator justru fokus pada mempertahankan sumur eksplorasi, padahal jika fokus dialihkan pada blowout, mungkin kejadian itu bisa diatasi. Sementara itu, pengeboran ulang sumur pada 2 Juni dinilai sebagai ‘berbatas tipis dengan pelanggaran kriminal karena mengancam personil, peralatan, dan lingkungan sekitar’ (Adams 2006).

Dari rangkaian kronologis semacam ini, kita dapat menilai bahwa pernyataan perwakilan Lapindo memang betul adanya, lumpur tidak keluar langsung dari sumur karena sumur berhasil ditutup rapat. Lapindo bahkan mengklaim keberhasilan menutup sumur membuktikan bahwa lumpur ‘tidak keluar dari sumur’ (Suradi 2009), yang tentu saja adalah pernyataan yang layak dipersoalkan.

Berita tentang semburan air dan gas di sekitar Sumur Banjar Panji 1 mulai muncul di media massa nasional sejak 30 Mei. Pada hari yang sama itu, perwakilan Lapindo menyampaikan siaran pers untuk menjelaskan kejadian tersebut (EMP 2006). Seperti disampaikan di atas, sejak 1 Juni Lapindo telah berupaya menutup sumur untuk sementara dan memindahkan rig ke tempat yang aman dan pada 4 Juni rig sudah berhasil diturunkan seluruhnya. BP Migas baru mengirimkan tim ke lokasi Sumur Banjar Panji 1 pada 5 Juni, beberapa setelah sumur berhasil ditutup (BPK 2007a). Ini berarti, tanpa sempat BP Migas memberikan bantuan teknis pada krisis yang dialami, Lapindo sudah melakukan tindakan yang dianggapnya cukup preventif untuk mengatasi krisis tersebut.

Pada 5 Juni, salah satu pemegang andil Kontrak Kerjasama Blok Brantas Medco melayangkan surat kepada Lapindo, sang operator blok, yang membuka secara publik intensi Lapindo untuk tidak memasang selubung seperti rencana. Dalam rapat Sidoarbeberapa minggu sebelum insiden (18 Mei), Medco sudah memperingatkan Lapindo tentang hal tersebut, tapi peringatan itu diabaikan. Medco pun mengklaim, dalam suratnya itu, bahwa insiden Banjar Panji 1 terjadi akibat ‘kelalaian berat’ (gross negligence) Lapindo yang tidak mematuhi program pengeboran yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pendapat beberapa analis pengeboran, keberhasilan operator menutup sumur berdampak pada meningkatnya tekanan di bagian dalam sumur dan menyebabkan keretakan lapisan tanah di sekitarnya, yang diperparah dengan usaha operator untuk melakukan pengeboran ulang pada 2 Juni (bdk.: Adams 2006, Davies et al. 2008, 2010; Rubiandini dalam Tim Walhi 2008, Wilson 2006). Bahkan diakui oleh mandor pengeboran Sumur Banjar Panji 1, Syahdun, kebocoran gas yang terjadi pada 29 Mei 2006 disebabkan oleh runtuhnya dinding sumur bagian dalam (Saputra 2006). Proses semacam itulah yang mengakibatkan menyemburnya gas, air dan lumpur dari titik-titik di sekitar bibir Sumur Banjar Panji 1 yang waktu itu sudah tertutup rapat. Keretakan dan runtuhnya lapisan tanah di sekitar dinding sumur dapat terjadi akibat tidak dipasangnya selubung pengaman yang memang berfungsi untuk menahan tekanan dalam sumur.

***

DARI URAIAN TERSEBUT dapat kita lihat bahwa negara (c.q., Ditjen Migas dan BP Migas) berperan penting dalam memberikan izin kegiatan industri migas tanpa pengawasan yang ketat padahal kegiatan semacam itu termasuk dalam kategori berbahaya dan penuh resiko. Lebih lanjut, dalam ringkasan eksekutifnya, BPK (2007b) menyebutkan tentang peran BP Migas dalam pemberian izin lokasi pengeboran oleh Pemkab Sidoarjo. Ada dua hal patut kita catat terkait izin lokasi itu. Pertama, lokasi pengeboran Sumur Banjar Panji 1 (dan juga sumur-sumur Lapindo lainnya) tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo No 16/2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sidoarjo. Perda tersebut mengatur bahwa lokasi tempat sumur-sumur itu untuk kawasan pertanian, permukiman, dan perindustrian. Tidak disebutkan sama sekali tentang pertambangan, apalagi migas.

Kedua, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (Instruksi Presiden No 1/1976 dan UU Pertambangan No 11/1967), lokasi pengeboran sumur migas harus berada sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, permukiman, atau objek yang mudah terbakar. Faktanya, Sumur Banjar Panji 1 berada 5 (lima) meter dari permukiman terdekat, 37 meter dari jalan tol (Surabaya-Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Sekalipun mengaku melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, Pemkab Sidoarjo berdalih pemberian izin lokasi didasarkan atas pertimbangan kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas (BPK 2007b).

Peran aktif aparatur negara juga sampai ke level kepala desa (lurah) terutama untuk mendapatkan lahan lokasi pengeboran Sumur Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo, Lapindo. Sebelum mendapatkan lokasi pengeboran itu, di akhir 2005 kehadiran Lapindo ditolak warga di dua desa, Siring dan Jatirejo, di Kecamatan Porong. Untuk memudahkan mendapatkan lokasi, Lapindo pun dibantu oleh Lurah Renokenongo, Mahmudatul Fatchiah, yang menyampaikan pada warganya tentang kebutuhan lahan untuk usaha peternakan, bukan untuk pengeboran sumur gas alam (Batubara & Utomo 2012). Pada Maret 2006, Lapindo berhasil mendapatkan tanah di wilayah Desa Renokenongo dengan harga berkisar antara Rp 60.000 sampai Rp 125.000 per meter persegi. Berdasarkan pengakuan beberapa warga, uang pembebasan lahan diperoleh dari Lurah Renokenongo, bukan dari Lapindo (KomnasHAM 2012). Saat itu, tidak satupun direksi Lapindo yang berhadapan langsung dengan warga dalam proses pembebasan lahan tersebut. Bahkan si pemilik tanah, saat itu, tidak memperoleh informasi yang jelas tentang siapa yang akan mengelola tanah mereka dan untuk apa.

Dengan demikian, kehadiran negara di masa awal kasus Lapindo adalah sebagai otorita politik yang memberikan izin berlangsungnya kegiatan industri berbahaya tanpa kontrol ketat yang potensial memicu lahirnya krisis sosial-ekologis yang lebih luas. (bersambung)

—

[1] Untuk memudahkan pengutipan, saya memisahkan ‘laporan lengkap’ dengan ‘ringkasan eksekutif’ dari laporan BPK tersebut.

[2] Laporan Neal Adams menggunakan skala ‘kaki’ (feet), untuk memudahkan pembaca Indonesia saya menggunakan padanan dalam skala ‘meter’ dengan pembulatan ke atas/bawah menghindari koma.