Oleh: Anton Novenanto

(Bagian terakhir dari 3 tulisan; tulisan sebelumnya bisa dibaca di sini dan di sini)

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR Sidoarjo, atau BPLS adalah lembaga negara yang dibentuk khusus untuk menangani lumpur Lapindo melalui penerbitan Perpres 14/2007 pada 8 April 2007. Pembentukan BPLS menunjukkan betapa spesialnya kasus Lapindo dibandingkan bencana lingkungan lain di Indonesia. BPLS merupakan representasi negara dalam kasus Lapindo yang masih bekerja sampai saat ini.

Secara garis besar, tugas BPLS tidak berbeda dengan Timnas: menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, dan menangani masalah sosial dan infrastruktur (Perpres 14/2007, Pasal 1, Ayat 2). BPLS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya itu kepada Presiden (Pasal 1 Ayat 3), namun segala arahan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dilakukan oleh Dewan Pengarah BPLS (Pasal 3 Ayat 1), bukan oleh Presiden. Ada perbedaan struktur pengorganisasian BPLS jika dibandingkan dengan Timnas yang berada di bawah supervisi yang diketuai Menteri ESDM. Dewan Pengarah BPLS diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ESDM hanya duduk sebagai anggota dewan tersebut. Struktur semacam ini menandai hal yang substansial dalam orientasi agenda kerja BPLS yang lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur; bandingkan dengan orientasi penanganan kecelakaan industri migas yang dilakukan Timnas (lihat tulisan sebelumnya).

Perubahan itu dapat juga dilacak dalam peraturan perundangan yang melandasi Perpres 14/2007. Landasan hukum Keppres 13/2006 orientasinya adalah ‘industri migas’, sementara landasan hukum Perpres 14/2007 adalah ‘manajemen tata ruang’. Perpres 14/2007 disusun dengan ‘mengingat’ UU Tata Ruang No 24/2007, UU Lingkungan Hidup No. 23/1997, UU Migas No. 22/2001, UU Pemerintahan Daerah No. 32/2004 jo UU No. 8/2005. Dengan demikian, seperti halnya Timnas, BPLS tidak sedang dibentuk atas logika ‘penanganan bencana’. Pada bagian ini, kita akan menelusuri bagaimana negara (c.q. BPLS) berperan untuk melebarkan bencana pembangunan dengan memfokuskan diskusi pada proses pemindahan penduduk secara paksa.

Salah satu klausul penting Perpres 14/2007 adalah ihwal pembagian tanggung jawab penanganan masalah sosial kemasyarakatan antara pemerintah dan Lapindo. Perpres mengatur bahwa Lapindo ‘hanya’ bertanggung jawab untuk ‘membeli tanah dan bangunan’ warga yang termasuk dalam Peta 22 Maret 2007 (Pasal 15, Ayat 1) dan tanggung jawab atas wilayah di luar peta tersebut ‘dibebankan pada APBN’ (Pasal 15, Ayat 3). Perpres juga mengatur tentang pembagian kewajiban penanganan fisik antara Lapindo (yang dibebani biaya penanggulangan semburan lumpur dan pembuangan lumpur ke Kali Porong; Pasal 15, Ayat 5) dan pemerintah (yang menanggung biaya relokasi infrastruktur; Pasal 15, Ayat 6). Hingga kini, tidak pernah jelas dasar hukum dari pembagian tanggung jawab semacam itu.

Hingga tulisan ini dibuat, telah terjadi lima kali perubahan atas Perpres 14/2007 melalui penerbitan peraturan presiden baru, yaitu pada 17 Juli 2008 (Perpres 48/2008), 23 September 2009 (Perpres 40/2009), 27 September 2011 (Perpres 68/2011), 5 April 2012 (Perpres 37/2012), dan 8 Mei 2013 (Perpres 33/2013). Jika kita melihat struktur peraturan perundangan yang melandasi penerbitan revisi Perpres 14/2007, maka kita akan menemukan bahwa revisi tersebut dilandasi oleh peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, a.l.: UU Keuangan Negara (17/2003), UU Perbendaharaan Negara (1/2004), UU APBN (2008, 2009, 2011, 2012, dan 2013). Hal semacam itu dapat dilihat dalam konteks bahwa revisi atas Perpres 14/2007 melibatkan penambahan biaya kompensasi untuk membeli wilayah ‘di luar peta’ yang juga harus dikosongkan akibat degradasi lingkungan yang akut. Pengosongan suatu wilayah berarti juga pemindahan paksa para penghuninya.

Yang tak kalah menarik adalah, tentu saja, reduksi kewajiban Lapindo untuk membiayai upaya penanggulangan semburan dan pembuangan lumpur ke Kali Porong. Hal itu disampaikan dalam Perpres 40/2009 yang menghapus seluruh Pasal 15 Ayat 5, dan menambahkan upaya-upaya itu dalam Pasal 15 Ayat 6. Perpres 40/2009 juga menambahkan satu ayat yang berbunyi:

Biaya tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana BPLS untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur dibebankan kepada APBN. (Pasal 15 Ayat 7)

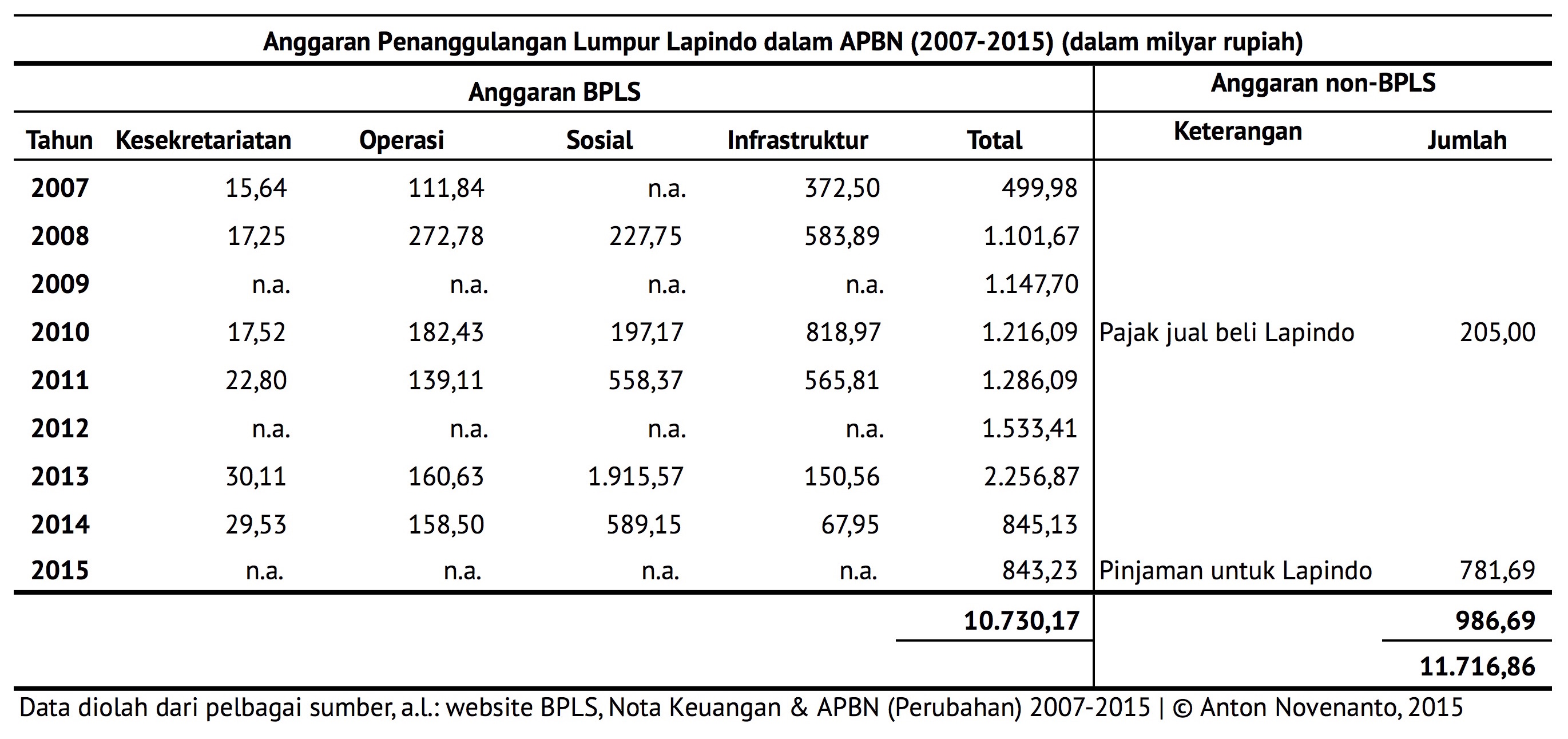

Dengan demikian, sejak Perpres 40/2009 keluar seluruh biaya penanggulangan lumpur Lapindo ditanggung pemerintah. Mengacu penggalan-penggalan data yang tersaji acak di website BPLS (bpls.go.id), dan Nota Keuangan APBN (Perubahan), kita bisa mengalkukasi secara sederhana jumlah dana yang dianggarkan pemerintah terkait penanganan lumpur Lapindo, yang sejak 2007 sampai 2015 secara akumulatif mencapai nilai Rp 11,72 trilyun (lih. Tabel 1). Anggaran tersebut disalurkan, terutama, melalui BPLS, dan ini berarti negara telah mengambil perannya dalam kasus Lapindo. Negara berperan aktif sebagai aktor utama yang mengatur: a) pembagian kewajiban penanganan bencana antara Lapindo dan pemerintah (Perpres 14/2007); b) mereduksi kewajiban Lapindo tersebut (Perpres 40/2009); dan c) mengambil alih kewajiban perusahaan dan membebankannya pada APBN. Yang paling kontroversial tentunya adalah peran negara sebagai legitimator pemindahan paksa penduduk dengan cara menerbitkan peta-peta baru, seperti yang akan kita bahas setelah ini.

***

TIMNAS MENAMAI PETA 22 Maret 2007 dengan ‘peta area terdampak’. Baik representasi Lapindo ataupun aparatus negara akan selalu merujuk pada istilah tersebut peta itu bila sedang berbicara tentang area ‘terdampak’ lumpur Lapindo. Secara naif, mereka menyebut wilayah di luar peta 22 Maret bukan sebagai ‘area terdampak’ lumpur Lapindo, hanya ‘tak layak huni’. Sekalipun beda istilah, praktik yang terjadi di lapangan tetap sama: pemindahan penduduk dari hunian mereka secara paksa, dan proses itu dilegitimasi dengan peta baru yang menjadi lampiran revisi atas Perpres 14/2007.

‘Wilayah 3 Desa’ – Revisi pertama atas Perpres 14/2007, yang dituangkan dalam Perpres 48/2008 (17 Juli 2008), mengatur tentang penambahan wilayah baru yang harus dikosongkan untuk kebutuhan pembangunan tanggul dan saluran pembuangan sampai Kali Porong. Istilah yang populer untuk menyebut wilayah tersebut adalah ‘wilayah 3 Desa’ merujuk pada 3 (tiga) desa (Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring) di Kecamatan Jabon. Mekanisme yang diterapkan bagi para penduduk ketiga desa tersebut adalah seperti yang berlaku pada penduduk ‘dalam peta’, jual beli tanah dan bangunan. Hanya saja pembelinya bukan lagi Lapindo, tapi pemerintah. Nilai tukar aset bagi wilayah ini mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh Lapindo (Pasal 15b Ayat 6), atau yang jamak disebut ‘harga Lapindo’.

Perpres 48/2008 juga mengatur bahwa status tanah dan bangunan yang dibeli tersebut akan menjadi ‘Barang Milik Negara’ (Pasal 15c Ayat 1) yang dikelola oleh Menteri Keuangan dan digunakan oleh BPLS (Pasal 15c Ayat 2). Akan tetapi, dalam proses jual beli aset di wilayah ‘3 Desa’ tersebut PP Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum No. 36/2005 jo PP 65/2006 tidak berlaku (Pasal 15b Ayat 4) yang ini menunjukkan ketidakjelasan landasan hukum dan tujuan pembelian tanah tersebut. Untuk memperjelas wilayah mana saja yang harus dikosongkan, sebuah peta baru dibuat oleh BPLS. Pengosongan wilayah berarti juga pemindahan paksa para penghuninya.

Berdasarkan data yang tersaji di website BPLS, terdapat 1.804 berkas klaim masuk dari wilayah ‘3 Desa’ tersebut. Sampai Desember 2012, 1.793 berkas dinyatakan sudah lolos verifikasi dengan nilai tukar total mencapai Rp 627,78 milyar dan 1.768 berkas sudah lunas dibayar (senilai Rp 511,32 milyar). Beberapa berkas yang bermasalah, sehingga tidak lolos verifikasi, dipicu oleh sengketa tanah seputar kepemilikan dan juga jenis tanah (sawah atau pekarangan). Selain itu, persoalan tanah komunal (seperti, tanah kas desa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial) juga menyisakan pertanyaan pada siapakah yang berhak atas kompensasi mengingat penduduk tercerai-berai di hunian barunya.

‘Wilayah 9 RT’ – Revisi kedua atas Perpres 14/2007, yang dituangkan dalam Perpres 40/2009 (23 September 2009) mencantumkan wilayah baru yang dimasukkan sebagai area ‘tidak layak huni’. Wilayah ini kemudian populer dengan sebutan ‘wilayah 9 RT’, mengacu pada jumlah RT (rukun tetangga) di tiga desa (Siring, Jatirejo, dan Mindi) yang terkena dampak deformasi tanah dan munculnya semburan gas berbahaya (Pasal 15b Ayat 1a). Wilayah ‘9 RT’ harus dikosongkan segera dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 15b Ayat 8), dan bagi penduduknya pemerintah akan memberi bantuan sosial (uang kontrak rumah, tunjangan hidup, dan biaya evakuasi) (Pasal 15b Ayat 9).

Perpres 40/2009 tidak menyebutkan tentang hak warga untuk menerima kompensasi atas tanah dan bangunan mereka. Warga hanya diminta untuk segera mengosongkan wilayah tersebut. Kompensasi bagi warga di wilayah ini baru diatur dalam Perpres 68/2011 tentang perubahan ketiga atas Perpres 14/2007 (27 September 2011). Mekanisme kompensasi yang berlaku tetap sama, jual beli tanah dan bangunan (Pasal 15b Ayat 3), penghitungan nilai kompensasi juga disamakan dengan wilayah sebelumnya. Dan pada bulan Oktober 2011, BPLS merilis sebuah peta baru yang mencantumkan ‘wilayah 9 RT’. Data di website BPLS menyebutkan bahwa dari total 789 berkas klaim ‘wilayah 9 RT’ yang masuk, 769 berkas telah lolos verifikasi (senilai Rp 436,80 milyar). Pada Desember 2012, sejumlah 757 berkas (Rp 376,07 milyar) sudah terbayar. Sisanya masih bermasalah pada hal yang sama, a.l.: sengketa kepemilikan, debat luas dan jenis tanah (sawah/pekarangan), dan tanah komunal.

‘Wilayah 66 RT’ – Perpres 68/2011 mencantumkan pembentukan ‘Tim Terpadu’ yang dibentuk oleh Dewan Pengarah BPLS untuk mengkaji wilayah terkena dampak lumpur Lapindo (Pasal 15b Ayat 1b). Hasil kajian tim tersebut adalah pemetaan wilayah baru yang harus segera dikosongkan karena dinyatakan sebagai wilayah tak layak huni dalam Perpres 37/2012 tentang perubahan keempat atas Perpres 14/2007 (5 April 2012). Wilayah baru tersebut dikenal dengan ‘wilayah 65 RT’ mengacu pada jumlah RT (rukun tetangga) yang harus dikosongkan yang kali ini mencakup 8 (delapan) desa/kelurahan, yaitu: Besuki, Mindi, Pamotan, Gedang, Ketapang, Gempolsari, Kalitengah, dan Wunut.

Pada 8 Mei 2013, terbit Perpres 33/2013 tentang perubahan kelima atas Perpres 14/2007 yang merinci batas-batas wilayah yang sebelumnya sudah diatur dalam Perpres 37/2012 dan menambahkan 1 (satu) RT di Kelurahan Porong yang kemudian membuat wilayah baru itu sekarang disebut ‘wilayah 66 RT’. Selain merinci batas-batas dan penambahan wilayah baru, Perpres 33/2013 mengatur kompensasi tanah wakaf yang menjadi kewenangan Kementerian Agama (Pasal 15b Ayat 10).

Untuk wilayah ’66 RT’, BPLS menargetkan sekitar 5.000 berkas klaim masuk. Sampai Desember 2012, BPLS menerima 4.422 berkas klaim dengan nilai tukar mencapai Rp 451,93 milyar, dan baru 3.556 berkas yang terbayar (Rp 261,33 milyar). Dengan demikian, diperkirakan masih ada sekitar seribu berkas lagi yang menjadi tanggung

an pemerintah. Sayang, website BPLS tidak mencantumkan data mutakhir tentang kelanjutan proses pembayaran tersebut.

***

PEMINDAHAN PAKSA BESAR-BESARAN lain yang dilakukan oleh negara, namun luput dari amatan publik adalah terkait pembebasan lahan untuk relokasi infrastruktur. Relokasi infrastruktur mensyaratkan pembebasan lahan baru untuk pembangunan, dan dengan demikian menandai fase lain pemindahan paksa akibat lumpur Lapindo. Untuk merelokasi infrastruktur (jalan tol dan jalan raya), pada Juli 2007 ditentukan luasan lahan yang dibutuhkan. Penentuan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/260/KPTS/013/2007. Menurut rencana awal tersebut, infrastruktur baru akan melintasi wilayah di 15 (limabelas) desa yang meliputi 11 (sebelas) desa di Kabupaten Sidoarjo dan 4 (empat) desa di Kabupaten Pasuruan. Luas lahan yang dibutuhkan mencapai 132,16 ha. Namun, setelah melakukan penghitungan riil dan beberapa kesepakatan dengan instansi yang lain, pada April 2010 disepakati bahwa lahan yang dibutuhkan ‘hanya’ 123,77 ha.

Pengurangan itu meloloskan Desa Kludan di Kabupaten Sidoarjo dari proyek pembebasan lahan itu. Namun, sebagian warga di 14 (empatbelas) desa yang lain harus merelakan tanah dan bangunan mereka untuk digantikan dengan infrastruktur jalan raya dan jalan tol (lihat Peta Relokasi Infrastruktur). Sepuluh desa/kelurahan di Kabupaten Sidoarjo yang yang terkena dampak relokasi infrastruktur adalah Desa Kali Sampurno, Desa Kali Tengah, dan Desa Ketapang di Kecamatan Tanggulangin, Desa Wunut, Desa Pamotan, Desa Kesambi, Kelurahan Juwet Kenongo, Kelurahan Porong, dan Desa Kebon Agung di Kecamatan Porong, serta Desa Kedungcangkring di Kecamatan Jabon. Dan empat desa di Kabupaten Pasuruan adalah Desa Carat, Desa Gempol, Desa Kejapanan, dan Desa Legok di Kecamatan Gempol.

Seperti halnya proyek pembangunan infrastruktur makro lainnya, beberapa permasalahan sempat tercatat terkait proses pengosongan lahan dan pembangunan relokasi infrastruktur yang dilakukan BPLS tersebut. Yang paling kentara adalah tingginya nilai kompensasi yang diminta sebagian warga dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa warga meminta kompensasi setara ‘harga Lapindo’, yang berlaku untuk tanah dan bangunan dalam Peta 22 Maret 2007. Beberapa warga lain, menuntut nilai yang lebih tinggi lagi karena aset mereka terletak di pinggir jalan utama. Beberapa tanah status kepemilikannya dipegang oleh banyak orang yang berujung pada sengketa internal sehingga mempersulit proses pemberian kompensasi. Pelbagai masalah terkait pembebasan lahan tersebut berdampak pada pembangunan jalan (tol maupun arteri) secara parsial. Infrastruktur baru dibangun terputus-putus dalam 4 (empat) paket, dan baru menjadi satu kesatuan sehingga bisa beroperasi penuh pada Maret 2012.

Percepatan pembangunan infrastruktur baru, menggantikan infrastruktur lama yang terendam lumpur Lapindo, dilandasi lebih oleh motif ekonomi, yaitu mengembalikan nadi transportasi dari/ke Pelabuhan Tanjung Perak ke/dari wilayah industri besar di Jawa Timur bagian Selatan dan Timur. Dan atas nama ‘kepentingan umum’ itulah lagi-lagi rakyat harus dikorbankan dengan cara pemindahan paksa. Negara, lagi-lagi, hadir sebagai aktor utama yang melegitimasi proses yang tidak bakal terjadi jika saja negara tidak pernah memberi izin Lapindo untuk melakukan pengeboran migas di kawasan padat huni.

***

PRESIDEN JOKOWI TELAH memerintahkan jajaran menteri di kabinetnya untuk memenuhi kontrak politik yang disepakatinya pada korban Lapindo, memberikan pinjaman bersyarat pada Lapindo yang tidak mampu melunasi kewajibannya membayar aset warga yang dimasukkan dalam ‘area terdampak’ lumpur Lapindo. Jumlah pinjaman tidak main-main, Rp 781,69 milyar. Syarat yang diberikan adalah Lapindo harus menyerahkan 13.327 berkas aset warga sebagai jaminan dan Lapindo diberi waktu empat tahun untuk mengembalikan pinjaman tanpa bunga itu. Jika Lapindo gagal mengembalikannya, aset akan diambil alih negara –yang sebenarnya adalah keputusan yang paradoks, karena seperti sudah dibahas sebelumnya, mengacu pada UU Pokok Agraria No 6/1956, tanah yang dibeli Lapindo itupun secara hukum statusnya adalah tanah negara; bagaimana mungkin negara menyita asetnya sendiri (Novenanto 2015a; 2015b).

Aksi negara menalangi hutang Lapindo itu telah diklaim sebagai ‘kehadiran negara’ yang dianggap telah absen selama ini. Namun, seperti disampaikan dalam rangkaian tulisan ini, negara adalah aktor penting dalam kasus Lapindo. Negara telah hadir, bahkan sebelum pengeboran Sumur Banjar Panji 1, dengan memberi izin pengeboran migas di kawasan padat huni. Dengan demikian, negara telah berperan dalam penentuan lokasi terjadinya suatu bencana industrial. Bahkan, negara tidak pernah mengawasi kegiatan ‘industri berbahaya’ itu. Peran aktor-aktor negara semakin kentara dengan menerbitkan peta area terdampak dan melegitimasi pemindahan paksa para penghuninya melalui penerbitan Perpres 14/2007 dan juga revisi terhadapnya. Tidak hanya itu, negara juga telah melegitimasi perluasan pemindahan paksa terkait proyek relokasi infrastruktur yang rusak. Untuk penanganan dampak lumpur Lapindo, negara telah menganggarkan dana sebesar Rp 11,72 trilyun; dana yang sebenarnya bisa digunakan untuk pengembangan di sektor lain.

Kasus Lapindo bukanlah sekadar masalah bencana lumpur panas menyembur di kawasan padat huni. Kasus Lapindo adalah pembuktian kebobrokan pengelolaan industri migas di negeri ini, tidak hanya pada proses perizinan tapi juga tata kelola penanganan kecelakaan industrial yang riskan terjadi. Oleh karena itu, satu-satunya ketidakhadiran negara dalam kasus Lapindo adalah untuk menjatuhkan hukuman setimpal pada Lapindo yang telah melakukan kesalahan fatal dalam industri migas yang penuh resiko. (habis)