Oleh: Anton Novenanto

(Bagian 2 dari 3 tulisan; tulisan sebelumnya klik di sini)

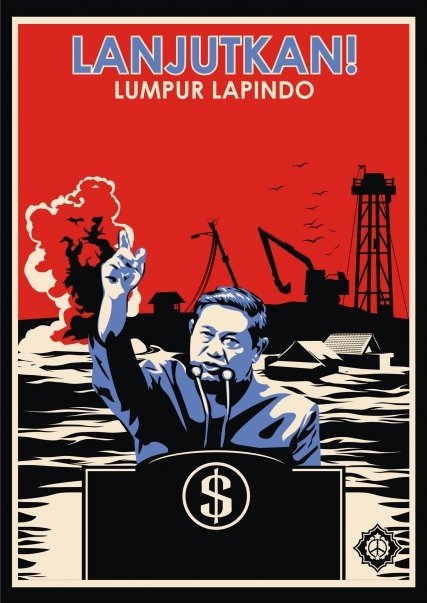

SELAMA INI, PUBLIK menganggap bahwa negara tidak banyak berperan dalam penanganan awal semburan lumpur. Salah satu argumen yang kerap direpetisi adalah seputar pembiayaan penanganan awal dibebankan pada anggaran belanja Lapindo sehingga negara tidak bisa banyak berbuat untuk mengatasi semburan (Schiller, Lucas, and Sulistiyanto 2008). Bila mayoritas publik mengatakan bahwa pembebanan anggaran semacam itu sebagai ‘hukuman’, saya melihat bahwa keputusan itu sebagai pemberian keistimewaan pada Lapindo untuk bebas melakukan apapun, bahkan, jika perlu, mengorbankan rakyat sipil. Kecenderungan semacam ini semakin memperkuat argumen yang hendak disampaikan melalui tulisan ini: negara hadir demi melapangkan jalan bagi korporasi untuk bertindak sesukanya –sekalipun itu adalah penghancuran entitas sosial-ekologis di suatu kawasan.

Dua pertanyaan terlontar: pertama, bagaimana Lapindo bisa mendapatkan keistimewaan tersebut? Kedua, mengingat keistimewaan tersebut bagaimanakah negara memainkan perannya dalam kasus Lapindo? Untuk menjawab kedua pertanyaan itu, kita perlu menelusuri proses penanganan awal semburan lumpur Lapindo yang berada di bawah koordinasi Tim Nasional Penanganan Semburan Lumpur di Sidoarjo (selanjutnya, ‘Timnas’). Timnas yang dibentuk 8 September 2006 memang hanya bertugas selama tujuh bulan, namun tim yang diketuai Basuki Hadimuljono (sekarang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) itu telah meletakkan pondasi dasar bagi proses pemindahan paksa warga di 15 desa/kelurahan di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

***

PADA 12 JUNI 2006, Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, membentuk tim terpadu untuk menangani luapan lumpur Lapindo (BPK 2007, 70). Tim diketuai Bupati Sidoarjo dan terbagi menjadi tiga tim koordinatif, a.l., Koordinasi Pengendalian Situasi yang berada di bawah wewenang Dandim 0816 Sidoarjo, Koordinasi Teknis ditangani oleh Lapindo dan BP Migas, dan Koordinasi Rehabilitasi Sosial dan Kehumasan menjadi tanggung jawab Wakil Bupati Sidoarjo, Saiful Illah (KomnasHAM 2012, 65).

Dua hari setelah itu, pada 14 Juni 2006, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk tim khusus yang diketuai Rudi Rubiandini dari Jurusan Teknik Perminyakan, ITB, untuk menginvestigasi insiden tersebut (Schiller, Lucas, and Sulistiyanto 2008, 65). Pada awal September 2006, tim mengumumkan bahwa hasil investigasi menemukan bahwa semburan lumpur terjadi akibat kelalaian Lapindo yang tidak memasang selubung pengaman sesuai rencana ketika mengebor Sumur Banjar Panji 1 (Tim Walhi 2008, 2). Dengan kata lain, pemerintah (c.q. tim investigasi) menyatakan bahwa semburan lumpur adalah bencana buatan manusia, akibat kecelakaan industrial.

Selang beberapa hari setelah itu, pada 8 September 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 (Keppres 13/2006) tentang Timnas. Timnas direncanakan bertugas selama 6 (enam) bulan, namun menjelang habis masa kerjanya belum tampak tanda-tanda lumpur akan berhenti sehingga pada 8 Maret 2007 keluar Keppres 5/2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Timnas yang diperpanjang selama 1 (satu) bulan. Kerja Timnas berakhir pada 8 April 2007 berbarengan dengan penerbitan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 (Perpres 14/2007) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang menggantikan Timnas.

Terlepas dari kontroversi yang melingkupinya –terkait status keputusan presiden yang berada di luar struktur hukum formal di Indonesia (Gustomy 2012, 75–78; Batubara and Utomo 2012, 165–168), Keppres 13/2006 adalah peraturan pertama yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi lumpur Lapindo dan Timnas adalah lembaga mitigasi pertama yang dibentuk khusus untuk menangani semburan lumpur Lapindo. Sekalipun hanya bekerja selama tujuh bulan, Timnas telah meletakkan pondasi dasar bagi pembangunan bencana yang akan dilanjutkan oleh BPLS sampai sekarang.

Keppres 13/2006 melanjutkan kesimpulan tim investigasi, bahwa semburan lumpur terkait dengan kegiatan industri migas (kecelakaan teknologi). Hal ini dapat dilacak dari peraturan perundangan yang melatarbelakanginya, yaitu UU Migas No. 22/2001, PP No. 19/1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan, PP No. 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, dan PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo PP No. 34/2005. Melihat komposisi semacam ini, agenda kerja utama Timnas terkait dengan kegiatan industri migas, bukan mitigasi bencana. Timnas bekerja di bawah supervisi Menteri ESDM, yang memang representasi presiden yang mengurus industri migas di republik ini –sementara BPLS berada di bawah Menteri PU).

Timnas dibentuk untuk melaksanakan tiga tugas, yaitu menutup semburan lumpur, menangani luapan lumpur, dan menangani masalah sosial (Butir Ketiga). Dan, untuk melakukan ketiga tugas itu segala biaya yang diperlukan Timnas dibebankan pada anggaran Lapindo (Butir Keenam). Klausul terkait pembiayaan ini sangat problematis. Sekilas, publik akan melihat politik anggaran semacam ini adalah sesuatu yang ‘baik’ karena publik meyakini semburan bersumber dari ulah Lapindo sehingga wajar bila Lapindo harus menanggung seluruh biaya penanganannya. Akan tetapi, politik anggaran semacam ini membuat seluruh tindakan penanganan awal semburan lumpur sangat tergantung pada keputusan jajaran direksi Lapindo (bdk. Schiller, Lucas, and Sulistiyanto 2008; Tim Walhi 2008). Lebih-lebih, BPK (2007, 73) menyebutkan bahwa Lapindo tidak pernah serius membiayai usaha penanganan awal tersebut, sehingga dapat disimpulkan kegagalan menutup semburan perlu dilihat dari kacamata politik-ekonomi sebuah perusahaan yang tidak mau menderita kerugian.

***

LUMPUR PANAS YANG terus meluap adalah faktor alam yang memaksa pindahnya puluhan ribu penduduk, tetapi luapan itu tidak akan terus terjadi bila saja Lapindo tidak lalai dalam mengebor dan usaha menutup semburan berhasil dilakukan. Untuk menutup semburan satu teknik telah diusahakan: mengebor ‘sumur pertolongan’ (relief well), yaitu sumur yang dibor untuk memotong sumur utama ketika terjadi ledakan bawah tanah (blowout), seperti yang dialami oleh Sumur Banjar Panji 1. Pengeboran dilakukan dari titik yang berbeda di sekitar sumur utama dan diikuti dengan injeksi cairan khusus untuk menghentikan kebocoran yang ada. Teknik ini dikenalkan pada 1930an di Texas, Amerika Serikat.

Agak sedikit berbeda, ahli pengeboran Lapindo mengklaim bahwa sebelum mengebor sumur pertolongan telah dilakukan dua metode lain: mengebor ulang Sumur Banjar Panji 1 (snubbing unit) dan mengebor lubang lain secara miring untuk memotong Sumur Banjar Panji 1 (sidetracking well) (Istadi et al. 2009). Namun, seperti dibahas sebelumnya (bagian 1) pengeboran ulang sumur utama, yang dilakukan pada 2 Juni 2006, merupakan kesalahan fatal (Adams 2006, 57); sementara itu, pengeboran miring perlu dilihat sepaket dengan teknik sumur pertolongan karena tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh data awal sebelum mulai mengebor sumur pertolongan (Rubiandini 2007). Laporan pemeriksaan BPK (2007, 59–60) menyebutkan bahwa telah dilakukan pengeboran tiga sumur pertolongan dan tiga sumur observasi sebagai rangkaian usaha menutup semburan lumpur Lapindo yang dipimpin oleh William Abel, konsultan pengeboran dari Houston, Texas, AS. Dalam wawancara pada bulan September 2006, Abel sangat yakin bahwa teknik itu akan berhasil, katanya, ‘Dalam sejarah pengeboran, belum pernah ada blowout yang gagal diatasi’ (dikutip dalam Normile 2006). Sayangnya, kali ini dia harus keliru, usaha itu gagal.

Kegagalan menutup semburan berdampak pada meluasnya luapan lumpur panas dan memaksa puluhan ribu warga untuk pindah dari hunian mereka. Volume semburan lumpur mencapai 70.000-150.000 m3/hari dengan suhu mencapai 70o Celcius (Davies et al. 2007). Dalam waktu tiga minggu saja, lumpur sudah mengubur area padat penduduk seluas 90 hektar dan memaksa lebih dari 2.000 penduduk mengungsi. Hanya jeda seminggu setelah itu, area yang terbenam lumpur mencapai 145 hektar dan semakin banyak orang yang harus pergi dari rumah mereka. Pada bulan September 2006, area yang terendam mencapai 240 hektar. Di akhir 2006, luasan wilayah terdampak berlipat ganda, menjadi 450 hektar, menyusul ledakan pipa gas bawah tanah milik Pertamina yang meruntuhkan tanggul di Timur Laut, pada 22 November, dan mengakibatkan lumpur menggenangi kompleks perumahan padat huni, Perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera (PerumTAS).

Luas area yang tergenang lumpur terus melebar seiring dengan kegagalan upaya menutup pusat semburan. Kini, untuk menahan meluasnya lumpur telah dibangun tanggul semipermanen sepanjang mencapai 8 (delapan) kilometer di sekeliling semburan utama mengelilingi wilayah seluas mencapai 800 hektar. Sekalipun usaha membendung dan membuang sebagian lumpur ke Selat Madura, melalui Kali/Kanal Porong sudah dilakukan,[i] luapan lumpur tak kunjung surut. Selain persoalan lumpur, dampak ekologis lain yang kasat mata adalah deformasi (penurunan/kenaikan) dan pergeseran (yang mengakibatkan keretakan) permukaan tanah, semburan-semburan kecil gas yang mudah terbakar, serta degradasi kualitas air tanah dan udara.

Dampak kolateral tersebut telah menyebabkan wilayah di luar tanggul lumpur menjadi kawasan tak layak huni dan oleh karenanya para penduduknya harus mengungsi ke tempat lain. Estimasi saya, berdasarkan foto peta satelit yang disediakan GoogleEarth, wilayah terdampak langsung itu mencapai lebih dari 1.500 hektar, yang mencakup 15 desa/kelurahan di 3 (tiga) kecamatan. Kelimabelas desa/kelurahan itu antara lain: Desa Gempolsari, Desa Kedungbendo, Desa Kalitengah, dan Desa Ketapang di Kecamatan Tanggulangin; Desa Renokenongo, Desa Glagaharum, Kelurahan Siring, Kelurahan Gedang, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Mindi, dan Kelurahan Porong di Kecamatan Porong; serta Desa Kedungcangkring, Desa Pejarakan, dan Desa Besuki di Kecamatan Jabon. Pada dua tahun pertama, jumlah penduduk yang harus pindah diperkirakan mencapai 39.000 jiwa. Jumlah ini belum termasuk korban tambahan pasca terbitnya Perpres 68/2011 (sekitar 3.000 jiwa), Perpres 37/2012 dan Perpres 33/2013 (belum ada estimasi jumlah korban berdasarkan kedua perpres terakhir tersebut). Pemerintah tidak pernah merilis berapa jumlah resmi penduduk yang harus meninggalkan rumah mereka akibat lumpur Lapindo, sejak 2006 sampai sekarang.

Tidak ada angka resmi dari pemerintah yang menyebutkan luasan wilayah yang harus dikosongkan akibat semburan lumpur Lapindo. Menurut prediksi para geolog, lumpur dari perut bumi akan keluar secara masif sampai 30 tahun sejak pertama kali menyembur, dan masih akan terus menyembur dalam volume yang lebih kecil sampai ratusan tahun ke depan (Davies et al. 2011). Sayang, pemerintah belum pernah merilis ke publik prediksi jangka panjang perluasan dampak lumpur Lapindo.

Pada 13 Desember 2006, Timnas menyatakan pengeboran sumur pertolongan harus dihentikan karena permukaan tanah tidak stabil sehingga dapat membahayakan para awak (Hadimuljono 2007, 63–65). Alasan itu bisa jadi benar, tapi Rudi Rubiandini, ketua tim investigasi yang juga bertanggung jawab untuk menutup semburan, berpendapat bahwa tidak berlanjutnya usaha menutup semburan juga disebabkan ihwal non-teknis, yaitu ketidakseriusan untuk menutup semburan yang indikasinya dapat dilihat dari ketidaksesuaian usaha dengan kaidah keilmuwan (KomnasHAM 2012, 64; Mudhoffir 2013, 26). BPK pun menemukan persoalan administrasi keuangan sebagai kendala utama kegagalan menutup semburan karena di awal Timnas dan/atau Lapindo tidak memperkirakan biaya total yang akan dikeluarkan untuk mengebor sumur pertolongan itu, yang mencapai Rp 237,91 milyar. Tentang penutupan semburan, BPK berpendapat:

Penyusunan anggaran dan kegiatan oleh Timnas tidak didasarkan pada kemampuan penyandang dana [Lapindo, AN], hal ini menunjukkan tidak adanya kejelasan likuiditas dana yang tersedia. Semua alternatif penanganan tidak akan efektif berjalan jika terhalang keterbatasan dana dan hanya dilaksanakan setengah jalan. (BPK 2007, 75)

Keppres 13/2006 memang tidak mengatur secara jelas tentang kewenangan Timnas untuk memaksa Lapindo melakukan seluruh pembayaran tepat waktu. Akan tetapi, itu bukan berarti negara tidak berperan dalam urusan menutup semburan. Justru, negara (c.q. Presiden) adalah aktor utama yang memerintahkan pembiayaan penutupan semburan tersebut pada Lapindo. Ditambah lagi, negara (c.q. Timnas) merupakan aktor yang melegitimasi penghentian usaha penutupan semburan tersebut dan dengan demikian negara berperan penting memunculkan biaya lain yang lebih jauh besar.

***

DALAM PEMBAHASANNYA TENTANG ‘bencana pembangunan’, Oliver-Smith (2010) tidak berbicara tentang faktor bahaya lingkungan yang tak terduga, tiba-tiba, apalagi alamiah. Dia justru sedang membahas proses yang dilakukan secara terencana atas nama kemajuan dan kepentingan umum, atau yang kerap disebut ‘pembangunan’. Menurutnya, pada satu sisi, pembangunan dilakukan untuk menghadirkan infrastruktur baru demi pencapaian kemajuan suatu bangsa; namun, pada sisi lain, pada hakikatnya pembangunan adalah ‘penghancuran dan pencabutan manusia dari hunian dan komunitasnya’ (Oliver-Smith 2010, 3). ‘Pemindahan paksa’ menjadi kata kunci dalam pembahasan Oliver-Smith tentang bencana pembangunan dan menurutnya proses itu tidak terjadi secara tiba-tiba; sebuah proses yang juga terjadi dalam kasus Lapindo.

Secara kasat mata, lumpur Lapindo memang faktor alam utama bagi terjadinya pemindahan paksa bagi puluhan ribu warga di sekitar semburan. Namun, seperti telah dibahas sebelumnya, faktor manusia menjadi kunci utama bagi munculnya semburan. Kondisi itu diperparah dengan dihentikannya usaha menutup semburan oleh, lagi-lagi, manusia. Faktor manusia kembali menjadi penting dalam menentukan siapa yang harus pindah dan siapa yang harus bertahan melalui proses, yang disebut James Scott (1998, 3), ‘pemetaan’. Pemetaan bukan hanya sekadar menghadirkan gambar bumi dalam selembar kertas tapi menunjukkan kuasa negara dalam memprioritaskan modifikasi lingkungan dan manusia yang tinggal di atasnya (bdk. Crampton 2001; Elden 2010).

Dalam kasus Lapindo, perkembangan wilayah yang terbenam lumpur dapat ditelusuri dari proyek penanggulan yang mengikuti skala prioritas yang dibuat pemerintah atas dasar, lagi-lagi, ‘kepentingan umum’. Pada bulan-bulan awal semburan, prioritas pemerintah adalah melindungi ruas jalan tol Porong-Gempol yang merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Segala proyek penanggulan lumpur kemudian ditujukan agar lumpur tidak meluap sampai jalan tol, kalaupun hal itu terjadi pemerintah akan mengusahakan agar jalan tol dapat segera digunakan lagi dengan segala caranya. Salah satunya adalah membangun tanggul yang menghalangi laju lumpur menuju jalan tol. Tidak jelas kapan upaya penanggulan secara resmi dilakukan. Mengacu catatan BPLS, pada masa sebelum Timnas dibentuk proyek penanggulangan dilakukan oleh satuan militer Kodam V Brawijaya dengan menggunakan uang dari Lapindo (Karyadi, Soegiarto, and Harnanto 2012).[ii]

Negara tidak hanya sudah berperan aktif dalam proyek penanggulan awal, tapi juga sebagai aktor yang menentukan nilai tukar dan mekanisme kompensasi yang diberikan pada korban Lapindo. Mengacu sebuah studi, nilai kompensasi bagi korban Lapindo datang dari Saiful Illah, Wakil Bupati kala itu (sekarang, Bupati Sidoarjo), sekitar bulan September 2006 (Karib 2012, 67–68). Konteks pada waktu itu adalah pemerintah membutuhkan sebidang tanah di Desa Jatirejo untuk membangun tanggul di sisi Barat semburan. Tujuannya adalah menahan luapan lumpur ke rel kereta api dan jalan raya Porong. Saiful, didampingi aparat militer, menemui 12 (duabelas) warga Jatirejo dan meminta mereka untuk menjual tanah dan rumahnya untuk kepentingan bersama. Dia menawarkan uang sejumlah Rp 1,5 juta per meter persegi bangunan dan Rp 1 (satu) juta per meter persegi tanah pekarangan. Saiful berargumen harga tersebut jauh di atas harga tanah ‘normal’ sebelum lumpur menyembur yang berkisar antara Rp 75.000 dan Rp 150.000 per meter persegi. Para warga yang berada di bawah tekanan psikologis tidak memiliki opsi lain kecuali menerimanya. Informasi tentang harga tersebut menyebar cepat di kalangan korban yang lain yang pada saat itu juga sedang menuntut Lapindo untuk mengompensasi kerugian mereka tapi masih belum ada kepastian tentang mekanisme dan nilai kompensasi. Belakangan, nilai yang ditawarkan Saiful dan mekanisme ‘jual beli aset’ semacam itulah yang diterapkan juga sebagai acuan penentuan dan pemberian kompensasi kepada seluruh korban Lapindo.

***

TIMNAS YANG DIBENTUK belakangan semakin membuktikan kehadiran negara dalam proses pemindahan warga secara paksa dari hunian mereka. Dari beberapa dokumen yang ada, terlihat jelas bagaimana Timnas telah menjadi perantara bagi warga dan Lapindo dalam rangka negosiasi nilai kompensasi dan mekanismenya. Salah satunya adalah Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua Pelaksana Timnas Basuki Hadimuljono di atas meterai Rp 6.000 pada tanggal 13 November 2006. Di dalam surat itu tertulis bahwa Basuki, atas nama Timnas, bersedia memfasilitasi dan meneruskan permintaan ganti rugi dengan cara cash and carry korban Lapindo kepada Lapindo. Tidak hanya itu, tertulis juga bahwa ‘proses verifikasi data, negosiasi ganti rugi tanah dan bangunan, serta realisasi pembayaran tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Maret 2007’. Turut membubuhkan tanda tangan dalam surat itu adalah Bupati Sidoarjo Win Hendrarso.

Pada 27 November 2006, Timnas melayangkan surat resmi kepada pimpinan Lapindo terkait penyelesaian dampak sosial-ekonomi akibat lumpur Lapindo. Surat itu berisi empat butir: 1) masyarakat menghendaki ganti rugi dengan cara tunai (cash and carry); 2) masyarakat menghendaki pernyataan kesanggupan dari Lapindo untuk penanggulangan masalah sosial-ekonomi; 3) ganti rugi dihitung berdasarkan nilai berikut: Rp 1 (satu) juta per meter persegi tanah, Rp 1,5 juta per meter persegi bangunan (termasuk bangunan tingkat); dan, 4) ganti rugi tanah sawah ditentukan sebesar Rp 120.000 per meter persegi. Surat itu ditandatangani oleh Basuki, dan dengan mengetahui Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi. Dari selembar surat itu, kita dapat melihat bagaimana representasi negara hadir untuk menuntut Lapindo untuk mengompensasi kerugian sosial-ekonomi yang diderita warga. Relasi kuasa yang terjadi bukan antara warga dan Lapindo, melainkan antara negara (c.q., Timnas, Bupati, DPRD Sidoarjo) dengan Lapindo.

Surat itu mendapatkan balasan pada 4 Desember 2006 ketika Lapindo melayangkan surat kepada Timnas, u.p. Basuki Hadimuljono. Dalam surat itu, Lapindo menyatakan kesanggupannya untuk memberi warga kompensasi atas kerugian yang diderita mereka sebagai bentuk ‘kepedulian sosial dan tanggung jawab moral’ perusahaan.[iii] Nilai yang disepakati sama dengan yang ditulis dalam surat Timnas, sementara mekanisme yang disanggupi oleh Lapindo adalah ‘jual beli’, yang berarti terjadi perpindahan kepemilikan atas aset dari warga ke Lapindo. Yang menarik adalah surat yang ditandatangani oleh Manajer Umum Lapindo Imam Agustino itu diarahkan kepada Timnas (sebagai lembaga representasi negara) dan bukan kepada warga. Surat itu ditembuskan kepada lembaga negara yang lain, a.l., Presiden, Wakil Presiden, Ketua dan Anggota Tim Pengarah Timnas, Bupati Sidoarjo, dan Ketua DPRD Sidoarjo –tidak disebutkan sama sekali bahwa surat itu sedang ditujukan pada warga– sehingga semakin jelas bagaimana sebenarnya negara telah hadir dalam kasus Lapindo ini.

Hal lain yang tak kalah menarik adalah jika kita melihat Peta Area Terdampak tanggal 4 Desember 2006 yang menjadi lampiran surat Lapindo itu (lihat Peta 1). Peta yang dibuat oleh Lapindo dan disetujui oleh Basuki Hadimuljono itu menentukan wilayah mana saja yang akan dibeli Lapindo dan mana yang tidak. Di peta itu juga Basuki menambahkan suatu wilayah yang ditandainya dengan huruf “A” sebagai wilayah yang juga harus dibeli oleh Lapindo. Sekalipun hanya selembar kertas, peta itu memiliki efek kuasa yang menentukan pemindahan paksa para penduduk yang tinggal di atas wilayah yang akan dibeli oleh Lapindo. Mengingat peta itu disetujui oleh negara (c.q. Timnas), kita harus berpikir ulang tentang asumsi umum negara absen dalam proses pemindahan penduduk secara paksa terkait kasus Lapindo.

Peta adalah politik. Peta telah menjadi instrumen paling efektif dalam proses pemindahan paksa korban Lapindo. Peta 4 Desember 2006 tidak mencantumkan wilayah yang baru terkena dampak luapan lumpur Lapindo pasca meledaknya pipa gas bawah tanah Pertamina pada 22 November 2006 malam. Ledakan yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia itu juga menyebabkan runtuhnya tanggul sisi Utara dan membuat lumpur meluber ke perumahan padat huni PerumTAS. Gelombang kedua pengungsi pun datang, jumlah korban pun melonjak pesat. Para korban baru ini menuntut agar tanah dan bangunan mereka yang terbenam lumpur Lapindo juga harus dimasukkan ke dalam peta area terdampak sehingga mereka juga mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka derita.

Pada tanggal 22 Maret 2007, peta baru dirilis (lihat Peta 2). Kali ini semakin terlihat bagaimana peran negara dalam proses pemindahan paksa. Peta itu dibuat oleh Timnas dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana Timnas Basuki Hadimuljono. Kali ini, semakin banyak representasi negara yang turut menyetujuinya, a.l., Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Ketua DPRD Jawa Timur Fatur Rosyid, Ketua Pansus Lumpur di DPRD Jawa Timur Y. A. Widodo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, dan Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi. Dengan demikian, Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, yang kemudian menjadi acuan bagi Perpres 14/2007, dilegitimasi oleh 6 (enam) aparatus negara yang menunjukkan bagaimana kuasa negara hadir dalam kasus Lapindo.

Timnas hanya bertugas selama tujuh bulan. Pada 8 April 2007, Timnas digantikan oleh BPLS melalui penerbitan Perpres 14/2007. Kita memang bisa saja menilai Timnas bekerja dalam segala keterbatasannya karena seluruh pembiayaan mengikuti anggaran Lapindo, namun Timnas juga telah meletakkan pondasi dasar bagi sebuah rencana pemindahan penduduk secara paksa melalui penerbitan peta area terdampak. Pola semacam ini berlanjut pada masa kerja BPLS, hingga kini. Dari uraian bagian ini, kita dapat menyaksikan bagaimana negara hadir sebagai aktor utama yang melegitimasi terjadinya pemindahan penduduk secara paksa. Pada bagian selanjutnya, kita akan terus menelusuri peran negara dalam melegitimasi perluasan bencana pembangunan itu. (bersambung)

—

[i] Dampak dari pembuangan itu adalah percepatan sedimentasi di sepanjang Kanal Porong dan terbentuknya pulau baru seluas sekitar 45 hektar di muara, hanya dalam kurun kurang dari 9 (sembilan) tahun.

[ii] Biaya pembangunan dan pemeliharaan tanggul menjadi beban Lapindo secara legitim sejak 8 September 2006 (Keppres 13/2006) sampai 23 September 2009 (Perpres 40/2009, yang menandai peralihan tanggung jawab keuangan atas tanggul kepada APBN). Ini berarti selama lebih dari tiga tahun Lapindo dengan leluasa mengendalikan proyek penanggulan. Laporan Humanitus Sidoarjo Fund (HSF) menyebutkan bahwa Lapindo telah mengeluarkan dana sebesar Rp 1,35 Trilyun untuk penanganan luapan lumpur (Richard 2011, 96).

[iii] Sampai saat ini dasar hukum kesanggupan Lapindo untuk ‘membeli’ tanah dan bangunan warga tidak pernah dilontarkan secara jelas dan terjadi inkonsistensi dari perwakilan Lapindo dalam menyatakan alasan pembelian itu (‘perintah Ibunda Bakrie’, ‘tanggung jawab sosial perusahaan’, ‘mengikuti Perpres 14/2007’, ‘murni transaksi jual beli’, ‘sedekah’, dsb.). Berdasarkan analisis atas konteks historis kemunculan surat Lapindo tersebut, saya membuat dugaan sederhana. Surat itu dirilis pada masa Timnas, yang berarti dasar hukum bagi seluruh keputusan seharusnya mengacu pada peraturan perundangan yang melandasi Keppres 13/2006, yaitu seputar kegiatan industri migas. Ini berarti dasar keputusan jual beli aset warga dilakukan dalam logika perusahaan migas yang sedang memberi kompensasi, yang memang diatur dalam peraturan perundangan yang melandasi Keppres 13/2006, yaitu PP No. 35/2004 khususnya Bab VII (Pasal 62 – Pasal 71). PP No. 35/2004 mengatur tentang penggunaan tanah dalam kegiatan industri migas. Disebutkan bahwa pemegang hak atas tanah ‘wajib mengizinkan Kontraktor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan’ (Pasal 62 Ayat 2). Untuk kebutuhan itu, ada beberapa cara yang bisa diterapkan, yaitu: ‘jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain’ (Pasal 63 Ayat 2) dengan ‘memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak terakhir’ (Pasal 65 Ayat 1). Status tanah tersebut ‘menjadi milik negara’ (Pasal 67 Ayat 1) dan kontraktor berhak membangun fasilitas mereka di atas tanah tersebut (Pasal 69 Ayat 2), yang koheren dengan UU Pokok Agraria No. 5/1960 (Pasal 26 & Pasal 27). Jadi, keputusan Lapindo membeli tanah dan bangunan warga dilandaskan pada logika perusahaan migas yang sedang mencari lahan untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi. Dugaan saya ini mungkin sedikit berbeda dengan pendapat yang selama ini bergulir yang membahas proses jual beli itu hanya mengacu pada UU Pokok Agraria No. 5/1960 (lih. Kurniawan 2012; Putro and Yonekura 2014). Yang patut dicatat, sekalipun UU Pokok Agraria adalah peraturan perundangan tertinggi tentang persoalan pertanahan di Indonesia, UU tersebut tidak pernah dijadikan sebagai landasan hukum bagi peraturan presiden terkait penanganan lumpur Lapindo.