Pemilu 2014 telah berakhir, pemerintahan baru telah terpilih. Selepas gegap gempita pesta demokrasi ini, ada sebuah pertanyaan yang ikut mengembang menyertainya. Korban Lapindo dan publik Indonesia secara luas sedang menunggu jawaban akankah perubahan pemerintahan membawa hawa segar bagi penyelesaian kasus Lapindo.

Lebih dari delapan tahun lalu, di sudut Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo eksplorasi migas di tengah perkampungan padat penduduk berubah menjadi petaka. Semburan lumpur Lapindo mengubur wilayah seluas lebih dari 800 hektar di tiga kecamatan (Porong, Tanggulangin dan Jabon) dan menghancurkan kehidupan masyarakat di lebih dari 12 desa. Namun, ternyata, tragedi ini bukan hanya cerita hilangnya tanah dan bangunan masyarakat yang tenggelam oleh lumpur saja. Namun juga cerita hancurnya masa depan ratusan ribu masyarakat di Porong, Tanggulangin dan Jabon, dan bahkan lebih luas dari sekedar tiga kecamatan itu. Pertanyaan besarnya: Apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus semburan lumpur Lapindo ini?

Apakah Ini Semua Hanya tentang Ganti Rugi Tanah dan Bangunan Saja?

Permasalahan yang paling rutin direpetisi media massa dan, oleh karena itu, jamak dipahami publik luas yang awam dengan kasus Lapindo adalah perihal penyelesaian ganti-rugi korban Lapindo. Yang kerap luput dari liputan media massa dan perhatian publik adalah fakta bahwa penggantian kerugian yang diderita korban telah direduksi menjadi sebatas “jual-beli” (tanah dan bangunan) antara warga-korban dengan Lapindo atau pemerintah. Penggunaan mekanisme “jual-beli” (tanah dan bangunan) sebagai model “ganti-rugi” bagi para korban justru memunculkan persoalan sosial baru karena pemerintah hanya memperhitungkan kerugian materiil dan mengabaikan hilangnya hak-hak korban yang lain pasca menyemburnya lumpur panas Lapindo.

Terkait hilangnya hak korban Lapindo, ada begitu banyak kerugian yang harus mereka tanggung selain hilangnya tanah dan bangunan. Di sektor ekonomi dan tenaga kerja, misalnya, terdapat sekitar 31.000 usaha mikro, kecil, dan menengah di Sidoarjo mati seketika. Data Badan Pusat Statistik Jatim menyebutkan, di sektor formal, jumlah tenaga kerja turun 166.000 orang akibat kolapsnya beberapa perusahaan akibat terkena dampak luapan lumpur. Di sekitar Porong, tidak jauh dari lokasi eksplorasi sumur gas yang dikuasai PT Lapindo Brantas, berdiri setidaknya 24 pabrik berbagai komoditi yang mampu menyerap puluhan ribu pekerja. Selain itu, ribuan pekerja di sektor ekonomi in- dan non-formal, seperti: industri rumah tangga, pedagang kecil, petani, tambak ikan, tukang ojek dan lain-lain, harus kehilangan pekerjaan mereka. Semua dikarenakan sarana dan prasarana telah hilang, tenggelam, atau telah rusak oleh lumpur. Menurut data Greenomics, pada tahun pertama semburan lumpur Lapindo, perkiraan kerugian ekonomi akibat semburan adalah sekitar Rp 33,2 triliun; sedangkan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kerugian langsungnya ditaksir mencapai Rp 7,3 triliun dan kerugian tidak langsung mencapai Rp 16,5 triliun.

Pada persoalan kesehatan, penelitian WALHI menyimpulkan bahwa tanah dan air di area sekitar lumpur panas mengandung PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) hingga 2.000 (dua ribu) kali di atas ambang batas normal. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyatakan bahwa PAH adalah senyawa organik yang berbahaya dan bersifat karsiogenik (memicu kanker). Sedang menurut laporan tim kelayakan permukiman yang dibentuk Gubernur Jatim, level pencemaran udara oleh Hydrocarbon mencapai tingkat 8.000-220.000 kali lipat di atas ambang batas.

Indikasi menurunnya derajat kesehatan warga bisa dilihat dari melonjaknya jumlah penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di dua puskesmas di Porong dan Jabon. Di Puskesmas Jabon, data penderita ISPA melojak 150% dari kondisi normal (dari rata-rata 60 kasus menjadi 170 kasus). Sedangkan di Puskesmas Porong, dari rata-rata 20.000 kasus ISPA pada tahun 2006 melonjak menjadi 50.000 kasus pada tahun 2007.

Di sektor pendidikan, tercatat setidaknya 63 sekolah tenggelam dan mengakibatkan ribuan anak-anak kehilangan tempat belajar. Anak-anak ini dipaksa berpindah sekolah yang membuat mereka beradaptasi di lingkungan baru. Sementara itu tidak ada bantuan pendidikan kepada sekolah-sekolah dan murid yang harus berpindah tempat dan hal ini tentu saja mengurangi kualitas belajar mereka.

Selain itu, kehilangan tanah berdampak juga pada hilangnya keterikatan sosial-budaya antara warga-korban dengan sejarah leluhurnya di desa asal mereka. Dalam masyarakat jawa penghormatan akan leluhur mendapat tempat yang tinggi. Setidaknya setiap tahun mendekati bulan Ramadhan selalu ada ritual tabur bunga dan berdoa di makam leluhur. Namun ketika makam itu tenggelam bersama desa mereka, ritual itu kini hilang. Warga hanya bisa berdoa di tepi tanggul, yang membuat keterikatan mereka tidak sekuat ketika mereka memanjatkan doa di depan nisan. Apakah kita bisa menilai kerugian sosial-budaya dalam satuan mata uang mana pun?

Dana Talangan: Siapa Membayar Apa?

Dalam peringatan sewindu semburan lumpur Lapindo, 29 Mei 2014, yang juga bertepatan dengan masa kampanye presiden, Joko Widodo menyempatkan diri mampir ke pinggir tanggul di Porong untuk melakukan kontrak politik dengan korban Lapindo. Hanya saja, solusi yang ditawarkan Jokowi saat itu adalah menawarkan “dana talangan” dari pemerintah untuk melunasi pembayaran ganti-rugi bagi korban “dalam peta”. Artinya, pemerintah akan membayar (memberi talangan) sisa tanggungan yang belum dibayar Lapindo pada korban dan pemerintah akan menagih uang tersebut langsung ke Lapindo. Seperti banyak kritik yang disampaikan sebelumnya, dana talangan bukanlah solusi yang menyeluruh untuk menyelesaikan kasus Lapindo. Selain dana talangan hanyalah solusi bagi salah satu kelompok korban, solusi semacam itu berarti mengabaikan status bencana sebagai “bencana industri”, yang mewajibkan perusahaan (Lapindo Brantas) untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan dari ulahnya. Apakah parsialitas semacam ini yang akan dipilih oleh pemerintahan Joko Widodo dalam menangani kasus Lapindo?

Persoalan seberapa banyak korban Lapindo yang belum dituntaskan ganti ruginya tentu adalah hal pertama yang harus dipastikan jika pemerintahan yang baru hendak memakai opsi dana talangan dalam menyelesaikan kasus Lapindo. Harus diketahui secara pasti pembayaran yang telah dilakukan dan detail kekurangannya. Selayaknya dilakukan audit untuk menjamin tidak terjadinya kekeliruan.

Problem pertama yang harus dihadapi dari usaha membaca kompleksitas penghitungan berapa banyak korban yang belum diselesaikan ganti ruginya oleh Lapindo adalah soal adanya beragam opsi yang dimunculkan Lapindo untuk menyelesaikan ganti rugi pada korban. Kompleksitas ini sendiri berakar dari ketidaktepatan Lapindo dalam membayarkan sisa 80 persen pada korban, yang seharusnya dibayarkan paling lambat dua tahun setelah pembayaran uang muka 20 persen. Alih-alih berinisiatif membayar kekurangan itu secara tunai sekaligus, Lapindo menawarkan dua alternatif “pembayaran”: Opsi pertama, Lapindo menawarkan “barter” dengan rumah baru di Kahuripan Nirvana Village (KNV), yang dikelola oleh perusahaan properti yang masih di bawah payung Bakrieland. Mekanisme ganti-rugi yang direduksi sebatas “jual-beli” (tanah dan bangunan) oleh pemerintah memudahkan Lapindo untuk mempermainkan korban yang tidak memiliki sertifikat tanah dan bangunan dan memaksa mereka untuk memilih opsi “cash and resettlement” ke KNV. Opsi kedua, bagi korban yang bersikeras untuk memilih dibayar tunai, Lapindo menerapkan sistem pembayaran dengan mekanisme cicilan bulanan tanpa bunga. Korban dalam kelompok “cash and carry” inilah yang kerap menjadi sorotan media massa dan pejabat publik, seolah-olah tuntasnya pembayaran berarti pula tuntasnya permasalahan sosial-ekonomi yang diderita korban.

Di luar mekanisme “cash and resettlement” dan cicilan kepada kelompok “cash and carry”, masih ada kelompok lain yang menuntut penyelesaian dengan opsi berbeda. Terkait cicilan, misalnya, masih ada kelompok warga yang bersikukuh untuk menuntut pembayaran 80% untuk mereka diberikan secara tunai, bukan dalam bentuk cicilan. Selain itu, bahkan masih ada kelompok korban Lapindo yang sampai sekarang masih menolak mekanisme jual beli sebagaimana dilakukan oleh Lapindo berlandaskan Perpres 14/2007. Masih ada juga model penyelesaian “B-to-B” yang lebih tidak jelas pelaksanaannya karena mendasarkan pada kesepakatan antara perusahaan dan pemilik aset tanah dan bangunan, tanpa memperhitungkan modal usaha dan nasib tenaga kerja dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan pemberitaan media massa, kita mendapatkan informasi bahwa Lapindo masih memiliki tanggungan pembayaran ganti-rugi dengan total sekitar 800 milyar. Nilai itu adalah jumlah uang yang masih harus dibayarkan pada kelompok korban “cash and carry”. Desakan yang menguat saat ini adalah agar pemerintah membayar sisa tersebut dulu pada korban dan menagih uang tersebut langsung ke Lapindo, melalui mekanisme “dana talangan”. Desakan publik semacam itu sudah muncul sejak lama, khususnya ketika Lapindo mulai menunjukkan gelagat untuk menghindari tanggung jawab membayar sisa 80 persen pada korban. Desakan itu semakin riil pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan tuntutan korban Lapindo yang meminta pemerintah untuk tidak memberlakukan pembedaan antara korban “dalam peta” dan korban “luar peta” karena mereka adalah sama-sama warganegara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai korban luapan lumpur Lapindo. Dari media massa juga kita mendapatkan informasi bahwa Lapindo tidak akan sanggup melunasi sisa pembayaran 800 milyar itu sampai akhir pemerintahan SBY ini. Artinya, pelunasan ganti-rugi pada korban “dalam peta” akan menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi untuk mendesak Lapindo membayarkannya.

Persoalannya, apakah tanggung jawab Lapindo adalah memang tinggal 800 milyar itu? Sekalipun banyak kritik, mekanisme ganti-rugi korban Lapindo yang direduksi menjadi “jual-beli” tanah dan bangunan mempermudah kita untuk menghitung sisa tanggung jawab Lapindo pada korban. Mekanisme semacam ini berarti bahwa korban akan mendapatkan ganti-rugi senilai dengan nilai tanah dan bangunan mereka. Seperti dibahas dalam paragraf sebelumnya, Lapindo menerapkan dua opsi untuk mengganti kerugian para korban. Selain opsi pembayaran tunai (cash and carry), yang masih tersisa 800 milyar itu, Lapindo juga memberlakukan opsi barter (cash and resettlement), mengganti aset korban dengan rumah dan bangunan baru di KNV. Hingga kini, persoalan ganti-rugi hanya terfokus pada korban “cash and carry”, padahal korban “cash and resettlement” pun memiliki permasalahannya yang tak kalah rumitnya. Sampai saat ini, sebagian besar korban yang tinggal di KNV belum mendapatkan sertifikat hak milik/guna atas tanah dan bangunan baru mereka itu. Dalam laporannya, Lapindo menyatakan bahwa begitu korban sudah mendapatkan rumah baru di KNV berarti pula Lapindo sudah menyelesaikan tanggung jawab pembayaran ganti-rugi pada korban tersebut. Padahal, menurut korban “cash and resettlement”, selama sertifikat belum diterima persoalan ganti-rugi belumlah sepenuhnya tuntas dan Lapindo masih berhutang pada mereka. Artinya, tanggung jawab Lapindo saat ini jauh lebih besar daripada nilai 800 milyar yang kerap dilontarkan di media massa karena perusahaan belum menyelesaikan tanggung jawab sertifikasi tanah dan bangunan KNV bagi para korban “cash and resettlement”.

Rekomendasi-Rekomendasi untuk Penuntasan Kasus Lapindo

Untuk menjawab begitu kompleksnya permasalahan penyelesaian kasus lumpur Lapindo ini, kiranya memang diperlukan sebuah peta jalan yang bukan sekedar dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian materiil yang harus ditanggung korban Lapindo, namun juga menuntaskan segenap problem kehilangan hak yang hingga kini belum dirasakan oleh korban Lapindo. Dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi korban Lapindo, pemerintah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, korban lapindo adalah pengungsi internal (internally displaced persons atau IDPs) yang membutuhkan jaminan atas terselenggaranya kebutuhan sesuai dengan kondisi mereka meliputi hak untuk hidup (Pasal 19), hak memperoleh pendidikan (Pasal 12), kebebasan memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 22), kebebasan bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI (Pasal 27), hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (Pasal 29), kebebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa (Pasal 33), hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atu dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34), hak untuk mempunyai milik dan tidak dirampas hak miliknya (Pasal 36), dan hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya (Pasal 65).

Kasus Lapindo telah dan akan menjadi uji kasus bagi pemerintah perihal supremasi negara. Untuk itu, permasalahan yang paling krusial bagi penyelesaian kasus Lapindo bukanlah sekadar memberikan kompensasi yang setimpal pada korban, namun bagaimana mengembalikan supremasi negara di hadapan warganegaranya. Untuk itu, kami merekomendasikan pemerintahan yang baru untuk secara komprehensif memperhatikan persoalan-persoalan berikut ini sebagai bagian dari usaha pemulihan hak-hak korban Lapindo:

1. Mengambil Alih Sisa Pembayaran Ganti-Rugi Korban untuk Kemudian Ditagihkan Kembali pada Lapindo.

Untuk mengembalikan supremasi negara dalam kasus Lapindo, pemerintahan Joko Widodo harus secepatnya bisa menjamin pemenuhan hak para korban Lapindo. Mekanisme tercepat yang bisa dilakukan adalah skema pengambilalihan kewajiban pembayaran yang hingga sekarang masih belum diselesaikan oleh Lapindo kepada para korban. Seperti telah dijabarkan sebelumnya, proses pemenuhan ganti rugi melalui skema ini bukan hanya sekadar membayar berkas-berkas surat tanah dan bangunan warga yang belum selesai pembayarannya oleh Lapindo, namun harus dilakukan pemetaan kelompok-kelompok korban Lapindo dan berbagai opsi yang telah diambil sebelumnya. Penuntasan pembayaran ganti-rugi harus secara menyeluruh menyentuh semua korban yang sebelumnya menjadi tanggungan Lapindo untuk diselesaikan. Artinya, korban-korban yang ada dalam skema “cash and carry” dengan cicilan, “cash and resettlement”, yang menolak cicilan, maupun yang menuntut skema lain selain jual beli harus segera dituntaskan demi keadilan bagi semua korban Lapindo.

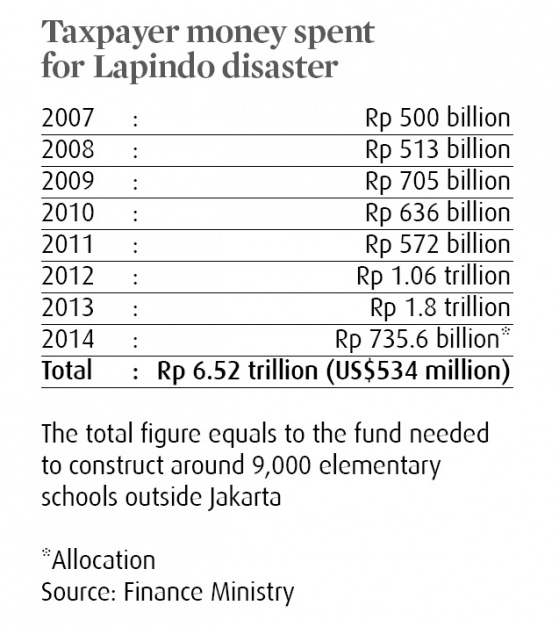

Persoalan lain yang harus juga dipikirkan dalam proses pemberian dana talangan untuk menyelesaikan pembayaran kepada korban Lapindo adalah mekanisme penagihan kembali seluruh dana talangan yang telah dikeluarkan tersebut. Proses penghitungan hutang Lapindo yang belum terselesaikan harus dilakukan dengan proses yang transparan dan akuntabel. Jumlah biaya yang harus ditagihkan kepada Lapindo nantinya harus benar-benar dihitung cermat agar tidak semakin membebani keuangan negara yang diambil melalui APBN. Pemerintah, melalui jalur hukum, juga harus menagih segala biaya yang dikeluarkan untuk mitigasi bencana lumpur Lapindo (termasuk relokasi infrastruktur transportasi) pada Lapindo.

Belajar dari proses dana talangan yang pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, sebagaimana kasus Bank Century, pengucuran dana talangan oleh pemerintah untuk mengambil alih pembayaran terhadap aset tanah dan bangunan warga harus diawasi secara ketat. Penggunaan instrumen negara, seperti BPK dan KPK, harus dioptimalkan untuk menjaga penggunaan dana talangan dari kemungkinan penyelewengan anggaran. Untuk memastikan bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bisa ditagihkan kembali kepada Lapindo, pemerintah harus mengajukan gugatan hukum kepada Lapindo atas kegagalannya menjalankan perintah Perpres 14/2007. Gugatan ini harus mampu memaksa Lapindo menyepakati skema dana talangan yang bisa ditagihkan kembali, sebelum pemerintah benar-benar menurunkan dana talangan.

Selain itu, peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat luapan lumpur Lapindo, melalui mekanisme jual-beli, merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan umum (extraordinary). Bahkan, praktik jual-beli semacam itu melampaui peraturan tentang agraria yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, peralihan hak atas tanah harus dikontrol dengan ketat agar tidak memunculkan konflik pertanahan baru.

2. Pemulihan Lingkungan dan Jaminan Kesehatan

Mengingat usaha menutup semburan lumpur bukanlah prioritas dalam mitigasi bencana lumpur Lapindo saat ini, pengendalian luapan lumpur di permukaan merupakan yang utama saat ini. Pembuangan lumpur melalui Kali/Kanal Porong dan juga saluran air lainnya mencemari sistem air bawah tanah di sekitar semburan sampai Selat Madura. Selama ini, pejabat pemerintah, khususnya BPLS, menyatakan bahwa lumpur tidak mengandung zat berbahaya dan oleh karenanya pembuangan lumpur ke Selat Madura tidak berbahaya bagi keanekaragaman hayati di wilayah itu, akan tetapi berdasarkan pantauan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semenjak lumpur dibuang ke Selat Madura, produksi udang di Sidoarjo menurun drastis. Berdasarkan beberapa riset ilmiah yang dilakukan secara independen, kita dapat mengetahui besarnya kandungan logam berat yang ada dalam lumpur Lapindo, sesuatu yang hinga kini masih diingkari oleh pemerintah. Ini berarti wilayah yang terdampak lumpur Lapindo jauh lebih luas dibandingkan “peta area” yang dirilis oleh pemerintah.

Pembangunan tanggul lumpur dan usaha relokasi infrastruktur transportasi (jalan raya, jalan tol, kereta api) telah mempengaruhi jaring-jaring ekologi yang lebih luas. Kebutuhan lahan kosong untuk wilayah Porong dan sekitarnya meningkat tajam mengakibatkan lebih banyak lagi peralihan hak atas tanah dan bangunan di wilayah lain. Situasi semacam ini mendongkrak harga tanah di Porong dan sekitarnya. Kebutuhan material pembangunan (seperti sirtu) telah menggerus bukit-bukit di Ngoro, Mojokerto dan di Rembang, Pasuruan.

Dampak ekologis kasus Lapindo telah merambah luas memengaruhi berbagai lanskap dan ekosistem. Karena itu dibutuhkan sebuah usaha pemulihan yang luar biasa untuk mengembalikan kualitas lingkungan yang ada. Pengelolaan air lumpur sebelum dibuang ke Kali Porong mutlak dilakukan untuk menghentikan kerusakan yang sekarang semakin membesar hingga selat Madura. Selain itu, riset yang terbuka dan adil harus dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak kerusakan ekologis akibat semburan lumpur panas telah terjadi secara aktual hingga hari ini. Dan yang tak kalah pentingnya, sejauh masih dimungkinkan, penghentian semburan lumpur Lapindo harus kembali menjadi prioritas untuk dikerjakan oleh pemerintahan yang baru.

Degradasi kualitas lingkungan tak urung juga menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat yang ada. Seperti yang telah ditulis sebelumnya, hasil penelitian dan rekam tren penyakit di beberapa puskesmas di sekitar semburan lumpur Lapindo menunjukkan adanya peningkatan dampak kesehatan yang serius di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tentu membutuhkan perlindungan dan jaminan terhadap ancaman pengaruh lumpur Lapindo terhadap kesehatan mereka. Rencana “Kartu Indonesia Sehat” yang berpadu padan dengan BPJS Kesehatan dapat dipakai sebagai solusi penuntasan kebutuhan jaminan kesehatan bagi korban Lapindo. Namun, mengingat betapa susahnya korban Lapindo sekarang mengakses layanan kesehatan yang ada, pemerintahan baru harus menjamin bahwa korban Lapindo bisa mendapatkan prioritas jaminan kesehatan tersebut, mengingat kondisi lingkungannya yang semakin memburuk. Kepastian jaminan kesehatan bagi korban Lapindo adalah awal yang baik dari usaha pemenuhan hak atas korban Lapindo secara keseluruhan.

3. Jaminan Pendidikan

Hingga saat ini dari sekitar 63 institusi pendidikan yang tenggelam akibat luapan lumpur Lapindo, belum ada satupun yang ditangani oleh pemerintah. Beberapa sekolah akhirnya harus menjalankan kegiatan belajar mengajarnya di tempat dan kondisi yang tidak ideal (ruko, rumah warga, bekas bangunan lain, dll) Sementara persoalan ekonomi akibat luapan lumpur lapindo yang mendera para orangtua murid, mau tidak mau juga berdampak kepada para murid, sementara biaya sekolah tetap tinggi, sedang beban ekonomi keluarga meningkat. Tiap bulan, pelajar SD dan SMP masih membutuhkan biaya pendidikan (buku, seragam dan uang ujian) setidaknya Rp 67.000 per bulan, sementara pelajar SMA membutuhkan sekitar Rp 166.000 per bulan. Rencana penggunaan “Kartu Indonesia Pintar” oleh pemerintahan Joko Widodo diharapkan bisa menjadi salah satu solusi penanganan masalah ini. Prioritas utama adalah memastikan semua anak-anak korban Lapindo dapat terus mengenyam pendidikan dalam kondisi lingkungan pendidikan yang nyaman dan mendukung kegiatan belajar mengajar.

4. Pemulihan Sosial-Budaya

Pemulihan permasalahan sosial-budaya yang lahir menyusul pemindahan paksa korban dari kampung halaman mereka yang terendam lumpur ke hunian baru, baik yang dilakukan secara kolektif maupun individual, kerap luput dari perhatian publik dan media massa. Melepaskan diri dari lingkungan lama dan melekatkan diri ke lingkungan baru, apalagi bila dilakukan dengan paksaan akan menambah beban bagi pemulihan krisis sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya para korban. Pemerintah mengandaikan kompleksitas semacam itu akan selesai secara sendirinya begitu korban menerima uang ganti-rugi. Namun, tidak semua krisis tersebut dapat digantikan dengan uang. Sampai saat ini, kajian tentang krisis semacam ini masih sangat minim karena perhatian publik lebih terfokus pada perihal ganti-rugi dan penanganan lumpur.

Pemerintahan yang baru harus bisa memastikan adanya perencanaan dan pendampingan (asistensi) bagi para korban Lapindo dalam menata kehidupan dan lingkungannya yang baru. Asistensi bagi korban Lapindo di tempat baru dibutuhkan untuk membantu adaptasi sosial mereka dengan lingkungan sosial yang baru. Tugas dan kewenangan BPLS (atau badan lain yang akan ditunjuk oleh pemerintah) harus juga mencakup kebutuhan pemulihan sosial-budaya ini, sehingga pemulihan seutuhnya terhadap kehidupan korban lumpur Lapindo dapat dilakukan.

5. Pemulihan Ekonomi

Seperti telah dicatat sebelumnya, di sekitar Porong, tidak jauh dari lokasi eksplorasi sumur gas yang dikuasai PT Lapindo Brantas, dulu berdiri setidaknya 24 pabrik berbagai komoditi yang mampu menyerap puluhan ribu pekerja. Pasca-semburan lumpur Lapindo usaha-usaha ini memilih memindahkan lokasinya ke tempat lain atau harus gulung tikar. Akibatnya, masyarakat yang dulu hidup dan bekerja dari usaha-usaha ini harus kehilangan pekerjaan pula. Tidak banyak dari para korban yang bisa pindah ke pabrik atau tempat usaha lain karena kebanyakan sudah berumur, sementara pabrik biasanya hanya menerima pekerja baru yang masih muda. Selain itu, hilangnya mata pencaharian bagi ribuan pekerja di sektor in- dan non-formal juga perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan mendatang.

Selain itu, hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat di kampung dibangun berdasarkan kohesi sosial. Ikatan sosial antar warga masyarakat yang dijalin sejak lama merupakan modal bagi pelanggan atau pengguna jasa untuk bisa saling terhubung. Ketika berpindah ke tempat barunya, tidak serta-merta warga-korban bisa membangun kegiatan ekonominya kembali karena mereka tidak punya ikatan sosial yang baik dengan masyarakat di tempat yang baru, padahal menjalin ikatan sosial tidak bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Mereka yang dahulunya mempunyai toko, misalnya, harus berjuang untuk mendapatkan pelanggan baru, sehingga membuka usaha di tempat baru tidak otomatis dapat menggaet pelanggan baru. Hal yang sama berlaku pada mereka yang berprofesi sebagai para tukang dan buruh sawah.

Pemulihan ekonomi yang harus dilakukan pemerintahan yang baru harus bisa mengkoneksikan antara dampak kehancuran struktur sosial ini dengan permasalahan ekonomi. Usaha pemulihan ekonomi korban Lapindo tidak cukup hanya dengan mengadakan berbagai pelatihan yang kemudian dibayangkan bahwa hasil pelatihan tersebut akan mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi korban Lapindo. Pemulihan ekonomi korban Lapindo harus berbasis pada keterampilan dasar yang sebelumnya telah dimiliki oleh para korban, sehingga, misalnya, mereka yang sebelumnya adalah petani tidak dipaksakan untuk belajar menjahit.

6. Administrasi Kependudukan

Berkaca dari tidak adanya DPT khusus bagi korban Lapindo pada Pemilu 2014, maupun tidak adanya data warga dari desa-desa dalam Peta Area Terdampak pada PPLS 2014 lalu, kita perlu mendesakkan pada pemerintah bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu problem utama yang menyebabkan tidak bisa tuntasnya pemenuhan hak-hak korban Lapindo. Jaminan pemenuhan-pemenuhan hak korban Lapindo sebagai warganegara dan sebagai manusia, a.l., hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas hunian yang layak, hak atas pekerjaan hanya bisa terpenuhi bila hak hak sipil-politik para korban Lapindo itu sudah terpenuhi terlebih dulu. Pendataan korban Lapindo, sekalipun sebenarnya sudah terlambat, adalah sebuah kegiatan yang sangat mendesak untuk dilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, perlu lebih proaktif untuk melakukan pendataan korban Lapindo dari data lama di desa asal, dan kepindahan mereka ke tempat-tempat baru. Data korban ini akan menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan korban Lapindo agar pulih dari krisis.

—

Rekomendasi ini disusun pada Diskusi Membahas Peta Jalan Penyelesaian Lumpur Lapindo di Sekretariat WALHI Jawa Timur – Surabaya, atas kerjasama WALHI Jawa Timur dengan Seknas Jokowi Surabaya pada 11 September 2014, yang dihadiri oleh:

Abdul Rochim, korban Lapindo asal Desa Besuki; Komunitas Jimpitan Sehat

Anton Novenanto, pengajar pada Jurusan Sosiologi, Universitas�Brawijaya, Malang (Riset “Peran Media dalam Konstruksi Kasus Lapindo” dan “Dampak Sosial-Budaya Kasus Lapindo”)

Akhmad Novik, korban Lapindo asal Desa Jatirejo (aktif di WALHI)

Arief Juniawan, mahasiswa UPN Veteran

Catur Nusantara, koordinator Posko Informasi Korban Lapindo, Porong; Badan Pengurus JATAM (Riset “Dampak Lingkungan dan Dampak Kesehatan Korban Lapindo”)

Dwi, korban Lapindo asal Desa Siring (Komunitas Arrohmah)

Dandik Katjasungkana, Kontras; Seknas Jokowi

Dian Noeswantari, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Riset “HAM berperspektif Gender untuk Kasus Lapindo” dan Monev “Hak Ekosob untuk Korban Lapindo”)

Eko Widodo, korban Lapindo asal Besuki (aktif di WALHI)

Fatkhul Khoir, Kontras Surabaya

Rengga, Kontras Surabaya

Gusti M Khoirul Akbar, mahasiswa Universitas Brawijaya

Harwati, korban Lapindo asal Desa Siring (Komunitas Arrohmah)

Imam Khoiri, korban Lapindo asal Desa Jatirejo (Komunitas Arrohmah)

Irsyad, korban Lapindo asal Desa Besuki (Sanggar Alfaz)

Misbachul Munir, KNTI; Seknas Jokowi Surabaya

Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jatim

Rere Christanto, korban Lapindo asal Desa Renokenongo (aktif di WALHI)

Petrus M Riski, jurnalis

Saropah, korban Lapindo asal Desa Jatirejo (Komunitas Arrohmah)

Diana AV Sasa, D’Buku; Seknas Jokowi Surabaya

Soebagyo, pengacara, drafter gugatan WALHI dalam kasus Lapindo, dan anggota tim Komnas HAM dalam penyelidikan pelanggaran HAM berat kasus Lapindo.