Ada argumen kuat untuk mengikuti pendapat alm. Prof. Dr. Nikolaus Drijarkara. Rama Drijarkara menegaskan bahwa sila yang paling mendasar, dalam arti etis, adalah sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Mengapa sila ini? Karena tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, semua sila lain menjadi cacat. Sebaliknya, meskipun tanpa empat sila lain, sila kedua belum mengembangkan sepenuhnya dimensi-dimensi potensial manusia, akan tetapi asal seseorang, dan begitu pula hubungan antar orang, menjadi adil dan beradab, dasar situasi yang secara etis benar dan mantap sudah diletakkan. Dengan kata lain, hanya atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab empat sila lain bisa bermutu.

Mari kita lihat tempat kunci sila kedua dengan sedikit lebih rinci. Pertama harus dikatakan bahwa kita memang harus mulai pada manusia, dan bukan pada Tuhan. Bukan karena manusia lebih tinggi daripada Tuhan – Tuhan tentu jelas lebih tinggi daripada manusia – melainkan karena sebagai manusia kita hanya dapat bertitik tolak dari kemanusiaan. Setiap orang yang mnengklaim bertolak langsung dari Tuhan otomatis sudah sesat dan menyesatkan. Ia adalah manusia, dengan pengertian manusia dan wawasan manusia, dan tidak bisa langsung mengatasnamakan Tuhan. Maka manusia senang atau tidak harus mulai dari dirinya sendiri. Tanpa kemanusiaan, tidak ada dimensi manusia lain. Jadi tanpa kemanusiaan tak ada dimensi lain, tak ada kebangsaan, tak ada kerakyatan, tak ada Ketuhanan (tetapi, sekali lagi, Tuhan tentu ada tanpa kemanusiaan, tetapi bukan Ketuhanan sebagai penghayatan dan pengakuan manusia terhadap Tuhan).

Tetapi kemanusiaan yang bagaimana? Dimensi hubungan natar manusia yang menjadi syarat segala hubungan yang baik adalah keadilan. Adil berarti, mengakui orang lain, mengakui dia sebegai manusia, dengan martabatnya, dengan menghormati hak-haknya. Cinta itu mewujudkan hubungan antar manusia paling mendalam dan berharga, tetapi kalau dia melanggar keadilan, dia bukan cinta dalam arti yang sebenarnya. Kejujuran yang tidak adil bukan kejujuran. Dan kebaikan yang tidak adil kehilangan harkat etisnya.

Tetapi keadilan tidak berdiri sendiri. Memperjuangkan keadilan hanyalah etis apabila dilakukan dengan cara yang beradab. Tanpa sikap beradab keadilan menjadi tidak adil. Itulah seninya sila kedua :”Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan salah satu rumusan cita-cita dasar manusia yang paling indah dan mendalam! Jadi kemanusiaan hanyalah utuh apabila adil dan beradab.

Dari situ sudah dapat ditarik sebuah kesimpulan. Gasis paling bawah yang menjamin harkat etis manusia adalah keberadaban. Bertindak dengan beradab tentu belum cukup kalau kita menghadap kewajiban kita sebagai manusia dalam masyarakat dan dunia, akan tetapi sudah merupakan titik berpijak yang menjamin moralitas pada dasariah. Sebaliknya, bertindak dengan tidak beradab, demi tujuan baik pun, adalah tidak mutu dan tidak etis.misalnya orang yang memperjuangkan keyakinan politik atau keyakinan keagamaannya dengan cara yang tidak beradab justru merendahkan etika politik dan menghina agamanya sendiri. Sebenarnya banyak masalah dalam masyarakat kita sudah akan terpecahkan asal saja kita bertekad bersama untuk selalu bertindak secara beradab. Tak perlu dulu icara akhlak mulia, cukup kalau kita mau membawa diri sebagai makhluk yang beradab saja. Karena keberadaban itulah yang membedakan manusia dari binatang. Jadi kita mestinya bertekad untuk tidak pernag bertindak secara tidak beradab, secara brutal, secara kejam atau keji, secara beringas, secara kasar tak sopan. Tekad ini justru perlu dipegang dalam memperjuangkan yang baik. Begitu misalnya tindakan kasar dan brutal atas nama agama merupakan penghinaan terhadap agama yang diperjuangkan sendiri tak mungkin tindakan tak beradab dan brutal berkenan di hadapan Tuhan.

Karena keadilan dan keberadaban merupakan syarat harkat etis segala tindakan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan inti Pancasila.

Hal itu dapat diperlihatkan pada sila-sila lain. Ketuhanan Yang Maha Esa yang disertai sikap tak adil atau tindakan tak beradab dan brutal menjadi tidak mutu dan menyabot makna Ketuhanan sendiri. Memang selama sejarah umat manusia sampai hari ini banyak kekasaran, kejahatan, kebrutalan dilakukan atas nama manusia. Semuanya itu menghina Tuhan. Orang yang bertindak brutal, kasar dan tidak beradab jangan berani mengatasnamakan Tuhan atau agama. Begitu pula nasionalisme yang terungkap dalam sila Persatuan Indonesia, selalu harus adil dan beradab kalau mempertahankan harkatnya. Mengaku cinta pada bangsa sendiri tetapi bersikap arogan dan brutal terhadap bangsa lain merusak harkat kebangsaan. Kerakyatan pun kalau tidak memperhatikan keadilan misalnya menjadi kediktatoran mayoritas yang melanggar hak-hak asasi minoritas – menjadi wahana kejahatan. Kerakyatan yang mencuat dalam tindakan tak beradab menjadi keganasan massa – rule of the mob dalam bahasa Inggris – yang memuakkan karena bisa menjadi brutal dan sampai ke pembunuhan. Kerakyatan Pancasila adalah kerakyatan yang adil dan beradab. Keadilan sosial adalah menarik bahwa kata adil – dan hanya kata adil, muncul dua kali dalam Pancasila – hanya wajar kalau diusahakan secara beradab. Keadilan kalau diperjuangkan dengan ancaman dan cara paksa, secara arogan, brutal, egois tdak beradab bukan lagi keadilan, melainkan egoisme ideologis. Memperjuangkan keadilan dengan cara biadab merusak harkat keadilan sendiri dan dalam kenyataan lalu sering menghasilkan rezim politik di bawah seorang diktator.

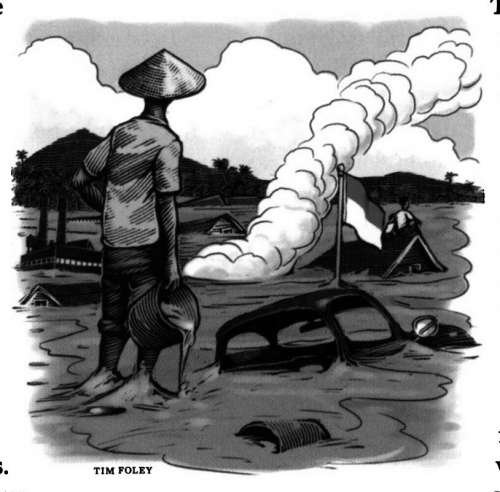

Kalau Lumpur Porong hasil pengeboran Lapindo dilihat dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab, kelihatan segala dimensi malapetakanya itu. Fakta yang sangat relevan sangat sederhana. Lumpur Porong membebani negara kita yang sudah kekurangan dana dengan biaya tambahan luar biasa. Misalnya biaya untuk membuat jalan-jalan dan jalur kereta api yang vital di jantung Jawa Timur tidak sampai tenggelam. Ada bahaya sungguh-sungguh bahwa sebagian wilayah Jawa Timur, bagian yang padat penduduk dan sangat produktif bisa untuk selamanya dibuat tidak dapat dihuni. Tetapi fakta yang paling memilukan, ada 10.000 orang yang tenggelam rumah, pekarangan dan tempat kerjanya yang dengan demikian, hancur seluruh eksistensinya. Dan bahwa dari mereka ada yang sampai saat tulisan ini ditulis, 17 bulan sesudah bor itu meledak, belum juga menerima ganti rugi. Dan itu semuanya di negara yang mendasarkan diri pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di sini bukan tempatnya untuk berspekulasi sejauh mana Lapindo dengan pengeborannya harus dipersalahkan. Hal itu seharusnya dibikin jelas dalam sebuah perkara pengadilan. Di sini hanya mau ditunjuk betapa malapetaka yang menimpa masyarakat yang terkena lumpuyr Lapindo itu menantang pengakuan kita akan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mereka itu mengalami kehancuran, bukan karena malapetaka alami murni, melainkan karena tindakan manusia. Itulah inti ketidakadilan yang mereka rasakan. Bahwa manusia-manusia yang melakukan operasi pencarian kekayaan dibawah kulit bumi bertindak dengan ceroboh sampai sekarang tidak terbantah. Kita menyaksikan sesuatu yang khas dalam dunia usaha – dan dalam wawasan para pejabat negara yang bertanggungjawab atas keselamatan masyarakat, – yaitu kecongkakan sebuah perusahaan besar yang tidak berpikir pada masyarakat kecil di dekatnya, yang dalam kasus Porong melakukan pengeboran tanpa memakai casing yang seharusnya dipakai untuk menjamin bahwa bahan yang keluar dari perut bumi tidak masuk ke dalam celah-celah tanah. Dan kali ini kecerobohan itu mempunyai akibat fatal. Masalahnya bukan bahwa mereka acuh tak acuh terhadap suatu kerugian masyarakat, melainkan bahwa mereka menganggap enteng kemungkinan bahwa pengeboran itu bisa gagal. Jadi bukan pengabaian total terhadap orang kecil, melainkan bahwa orang kecil, ya massa masyarakat, seakan-akan dilupakan. Bukan karena jahat, melainka karena sembrono. Itulah yang mendasari ketidakadilan di negara ini berbeda dengan beberapa di negara dimana kelas atas kejam terhadap massa rakyat, di Indonesia ada budaya perhatian terhadap orang kecil, tetapi dalam kenyataan perhatian itu dipojokkan oleh suatu wawasan yang hampir seluruhnya dikuasai oleh pertimbangan keuntungan perusahaan dan akses ke pusat-pusat kekuasaan. Seakan-akan kita di Indonesia hidup dalam dua dunia, atau ada dua bangsa di NKRI kita ini, mereka yang cepat atau lambat terbawa ke atas dalam pusaran naik akumulasi modal dan kemodernan akibat globalisasi. Dan mereka yang harus hidup dari dua Dollar US per hari atau kurang dan yang cita-citanya adalah survival, penjaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Dua-duanya hidup berdampingan, tetapi bangsa yang kedua oleh bangsa yang pertama- bangsa dalam angin naik- hampir tidak diperhatikan lagi. Itulah yang terjadi di Porong dan belakangan, sesudah terjadi malapetaka terjadi, tentu semua menyesalkan pengeboran itu. Sebuah penyesalan yang tidak banyak terasa oleh para korban yang begitu lambat merasakan diberi perhatian sungguh-sungguh.

Kembali ke wawasan “kamu modal dan kuasa” yang hampir seluruhnya dipenuhi oleh kepentingan kemajuan ekonomis dalam rangka globalisasi sehingga perhatian spontan pada massa masyarakat tidak menembus lagi pengambilan keputusan. Wawasan yang buta terhadap kenyataan masyarakat itru tentu ajkan membahayakan masa depan bangsa. Situasi ini adalah unsustainable secara sosial. Masyarakat kita tidak senantiasa akan terus menerus menerima ketidakadilan itu dengan damai dan pasrah. Kita jangan mengharapkan kekerasan dalam masyarakat berkurang kalau mereka terus tidak diberi perhatian.

Kadang-kadang kebutaan perusahaan-perusahaan terhadap masyarakat biasa berbalik menjadi kebrutalan terbuka/ pada tanggal 11 Oktober 2007 terbaca di sebuah harian Ibukota bahwa di Tangerang ada developer yang memagari dengan tembok tinggi sebuah kampong sebesar delapan atau sembilan rumah yang terletak di tengah-tengah tanah yang mau dikembangkannya, yang menolak untuk mau pergi, sesudah sebelumnya memblokir satu demi satu jalan-jalan yang menghubungkan kampung-kampung itu dengan dunia luar. Satu-satunya jalan ke luar bagi kampong itu – yang untuk terdiri ata orang-orang lanjut usia – adalah sebuah celah selebar 50 cm yang masih terbuka. Semua barang lebih besar harus diangkut melalui tangga yang naik ke atas tembok tiga meter itu. Kalau kelakuan semacam itu dibiarkan terus, negara Indonesia akan menghadapi masa yang berat di masa mendatang. Kebrutalan dan ketakpedulian terhadap massa rakyat yang terdiri atas orang kecil tak mungkin akan ditelan terus.

Yang gawat bahwa ketidakadilan dalam kesempatan rakyat indonesia bisa maju tidak keluar dari sebuah kebencian atau rencana jahat khusus, melainkan merupakan akibat kecerobohan, kelalaian dan kurang perhatian pada kemungkinan bahwa ada orang yang menderita. Sebuah rencana yang jahat bisa langsung digugat dan dilawan. Tetapi ketidakadilan yang karena kurang perhatian, karena katakana, telinga orang-orang dia tas sudah penuh dengan bunyi keras ipod, cell phone dan iklan mereka sehingga jeritan mereka yang ketinggalan tidak kedengaran lagi, bisa menjadi kebiasaaan, dan kebiasaan hanya akan diubah dengan ledakan.

Akhirnya perhatian pada orang kecil, wawasan yang betul-betul mau adil juga merupakan tantangan bagi keberadaan bangsa. Sebagai bangsa yang beradab, apa kita mau menerima bahwa terjadi perkembangan-perkembangan mengagumkan dan sebagian-sebagian cukup besar, bangsa tetap terancam kemiskinan dan keputusasaan?

Franz Magnis-Suseno, tulisan ini disampaikan pada penyerahan Korban Lumpur Award, tanggal 26 Oktober 2007