Rilis Media | 9 Tahun Semburan Lumpur Lapindo

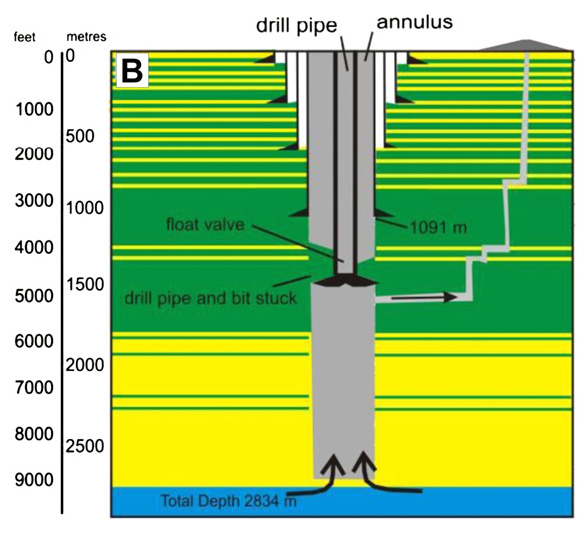

Sembilan tahun lalu, di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo eksplorasi migas di tengah perkampungan padat penduduk berubah menjadi petaka. Semburan lumpur Lapindo mengubur wilayah seluas lebih dari 800 hektar di tiga kecamatan: Porong, Tanggulangin dan Jabon. Lumpur Lapindo menghancurkan kehidupan masyarakat di lebih dari 15 desa. Bencana industri ini ternyata bukan hanya cerita hilangnya tanah dan bangunan masyarakat yang tenggelam oleh lumpur saja. Ia menceritakan pengabaian negara terhadap kehidupan berpuluh ribu warga di Porong, Tanggulangin, dan Jabon.

Negara Alpa di Tengah Bencana

Ada begitu banyak kerugian yang harus ditanggung korban Lapindo selain hilangnya tanah dan bangunan. Di sektor ekonomi dan tenaga kerja misalnya, sekitar 31 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah di Sidoarjo mati seketika. Di sekitar Porong, tidak jauh dari lokasi eksplorasi sumur gas yang dikuasai PT Lapindo Brantas, dulu berdiri setidaknya 24 pabrik berbagai komoditi yang mampu menyerap puluhan ribu pekerja. Selain itu ribuan sektor informal masyarakat seperti industri rumah tangga, pedagang kecil, petani, tambak ikan, tukang ojek dan lain-lain juga harus kehilangan pekerjaan. Semua dikarenakan sarana dan prasarana mereka telah hilang, tenggelam atau telah rusak.

Pada persoalan kesehatan, penelitian WALHI dan beberapa peneliti menemukan kandungan logam berat di tanah dan air pada area sekitar lumpur Lapindo. Pada tahun 2011, Jatam memeriksa kesehatan korban Lapindo yang masih tinggal di wilayah sekitar semburan, Dalam pemeriksaan haematologi lengkap, 75% dari dua puluh terperiksa ternyata dalam kondisi tidak normal. Yang terbaru pada 2013, Tarzan Purnomo, seorang peneliti dari Unesa, bahkan menemukan kandungan logam berat Timbal pada tubuh ikan ribuan kali diatas ambang batas aman.

Di sektor pendidikan, tercatat setidaknya 33 sekolah tenggelam dan mengakibatkan ribuan anak-anak kehilangan tempat belajar. Anak-anak ini dipaksa berpindah sekolah yang membuat mereka beradaptasi di lingkungan baru. Sementara itu tidak ada bantuan pendidikan kepada sekolah-sekolah dan murid yang harus berpindah tempat, dan ini tentu saja mengurangi kualitas belajar mereka.

Hampir seluruh persoalan ini tidak pernah menjadi perhatian utama pemerintah dalam usahanya untuk memulihkan kehidupan korban Lapindo. Jangankan mau memikirkan skema pemenuhan hak korban Lapindo, data sahih tentang berapa jumlah korban Lapindo saja tidak pernah didata dengan baik. Selama ini baik Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) maupun Lapindo hanya memakai acuan berkas kepemilikan lahan. Berapa berkas yang sudah terbayar dan berapa yang belum. Persoalan ekonomi korban lumpur yang berantakan, kualitas kesehatan yang memburuk, layanan administrasi yang memadai untuk mereka, dan kualitas lingkungan yang memburuk sama sekali tidak masuk skema BPLS dan Lapindo. Logika penanganan kasus Lapindo ini sudah sesat sejak awal. Hanya dibatasi persoalan hilangnya aset tanah dan bangunan.

Kami Tidak Diam

Telah menjadi anggapan umum bahwa warga terdampak lumpur Lapindo adalah korban tak berdaya yang selalu menunggu uluran tangan pemerintah untuk bisa keluar dari kondisinya selama ini. Berlarut-larutnya proses penanganan korban, terutama mereka yang ada dalam skema pembayaran PT Minarak Lapindo Jaya, semakin menguhkan pandangan umum akan hal ini.

Kelompok Perempuan Korban Lapindo, Ar-Rohma merasa pemerintah sama sekali tidak memberikan mereka jaminan apapun di tengah kondisi yang semburan lumpur Lapindo yang telah merusak hidup mereka. Berawal dari meningkatnya permasalahan kesehatan warga terdampak lumpur lapindo yang tidak pernah menjadi perhatian pengurus publik negeri ini, perempuan-perempuan korban lapindo ini bergerak untuk menuntut jaminan atas kehidupan mereka. “Kami bukan sekedar memperjuangkan hak pada sektor kesehatan saja, namun kami juga memperjuangkan hak atas pendidikan anak-anak kami yang telah terpinggirkan, jaminan perlindungan sosial-ekonomi, serta persoalan administrasi kependudukan yang menjadi pangkal hilangnya hak-hak korban Lapindo,” tutur Harwati (39), koordinator Ar-Rohma.

Selama ini warga terdampak lumpur Lapindo tetap teguh memperjuangkan hak-hak mereka meskipun tanpa bantuan negara di antara isu “mainstream” ganti rugi yang nampak di permukaan. Pemenuhan ganti rugi yang tak kunjung selesai memang telah memperburuk korban Lapindo untuk mulai memulihkan hidup mereka. Namun korban Lapindo tetap berusaha untuk selamat dengan memperjuangkan pemulihan hidup dengan cara mereka.

Komunitas Alfaz menerbitkan kumpulan cerita dan puisi berjudul “Lumpur Masih Menggila, Dengarkan Anak-Anak Bercerita” pada 2012. Buku ini merupakan media yang memberi kesempatan anak-anak bertutur tentang apa yang mereka lihat dan rasakan pada dunianya yang tengah terancam oleh semburan lumpur Lapindo. Alfaz yang didirikan sebagai usaha untuk menciptakan ruang bermain dan belajar anak untuk membantu menjawab kebutuhan psikologis anak-anak terdampak lumpur Lapindo yang harus menghadapi kondisi penuh kecemasan dan ketidakpastian akibat lumpur lapindo. “Ruang bermain dan belajar anak di sekitar semburan Lapindo telah hilang terkubur lumpur, kenyamanan dan keriangan yang harusnya bisa didapat anak-anak pun turut terkubur di dalamnya. Karena itulah, usaha untuk mencoba membangkitkan kembali dunia bermain anak yang hilang tersebut perlu untuk dimunculkan, Sanggar anak Alfaz adalah ruang dimana anak-anak korban lumpur Lapindo terutama di desa Besuki, sebelumnya, sebelum pindah ke Desa pangreh, Kecamatan Jabon dapat mempunyai ruang bermain dan belajar bersam,” tutur Abdul Rokhim (48), pengasuh Alfaz.

Beberapa puisi yang ditulis dibacakan dalam prosesi “Pulang Kampung” di tanggul Lumpur Lapindo titik 21 pada 29 Mei 2015.

Rakyat Berdaya Meminta Negara Ada

Peran pengurus negara sampai sejauh ini dalam menentukan skema penyelesaian lumpur Lapindo hanya sebatas pada persoalan ganti rugi dan melupakan tanggung jawab pemulihan hilangnya hak dasar warga. Rusaknya sarana pendidikan dan akses mendapatkan pendidikan layak yang sulit didapat anak-anak korban Lapindo tidak pernah coba diatasi secara khusus. Kualitas kesehatan yang menurun tidak diimbangi dengan melakukan monitoring kesehatan warga dan pertanggungan khusus. Lebih-lebih soal lingkungan yang memburuk, tidak ada upaya mengatasi melalui monitoring ataupun pengelolaan khusus.

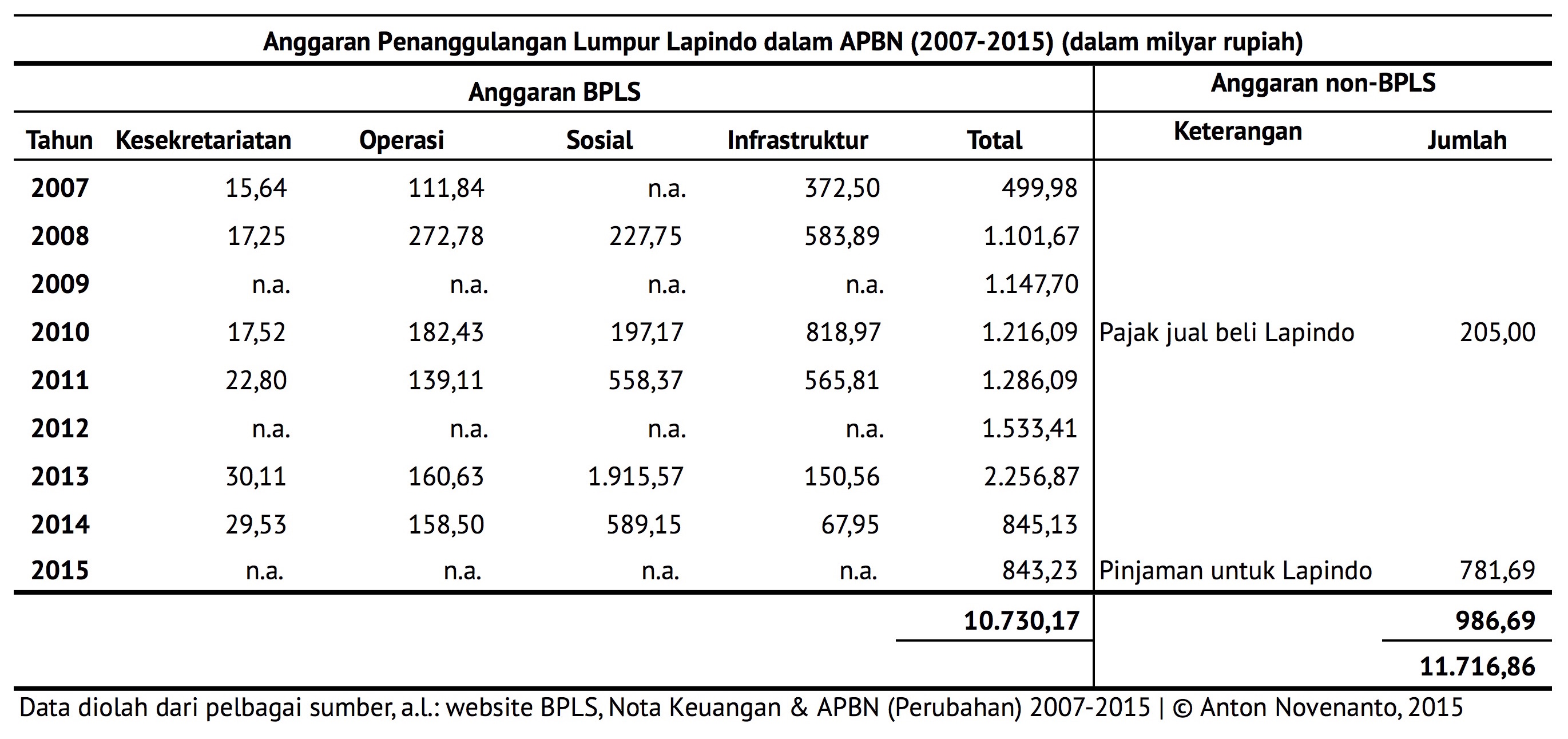

Pengurus Negara justru berperan memperburuk terpenuhinya hak dasar warga. Sebelumnya di masa pemerintahan SBY, model penanganan kasus lapindo oleh pemerintah lebih mengedepankan pemulihan ekonomi regional dan lebih melihat melihat dampak lumpur Lapindo terhadap infrastruktur. Ini bisa dilihat dari struktur personel BPLS dan juga anggarannya yang lebih fokus pada pemulihan infrastruktur, tidak ada upaya untuk memulihan hak dasar korban Lapindo.

Penyelesaian dampak lumpur pada warga di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 juga menggunakan skema ganti rugi tanah dan bangunan.

Presiden Jokowi seharusnya tidak memandang persoalan lumpur Lapindo sebagai persoalan sederhana dan bisa diselesaikan tuntas dengan menalangi pembayaran ganti rugi. Sejumlah pekerjaan pemulihan dan upaya mitigasi perlu dilakukan. Memantau persebaran lumpur dan dampaknya perlu dilakukan terus menerus dan diimbangi upaya pemulihan lingkungan dan monitoring kesehatan warga. Jaminan khusus untuk pendidikan anak-anak korban Lapindo wajib dilakukan. Demikian juga peran untuk memfasilitasi inisiasi aktivitas ekonomi baru untuk percepatan pemulihan ekonomi keluarga.

Kelompok perempuan korban Lapindo, ArRohma bersama Paguyuban Ojek dan Portal Titik 21, dan Komunitas AlFaz melakukan Festival Pulang Kampung. Patung raksasa (ogoh-ogoh) Bakrie setinggi lima meter diarak dari Taman Apaksi (Pasar Porong Lama) menuju tanggul di titik 21 Jalan Desa Reno. Tangan sosok Bakrie ini diikat rantai, diarak, lalu dipasak di kawasan lumpur Lapindo. Ratusan korban Lapindo berjalan pelan menuju tanggul titik 21 diiring patrol yang dimainkan anggota AlFaz.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan betapa ada ikatan kuat antara korban Lapindo dengan kawasan yang kini telah terendam lumpur. Tanah kubur orang tua moyang mereka terkubur di wilayah ini. “Kami tak mungkin melupakan desa-desa di sini, sampai kapanpun kami akan ingat,” ujar Harwati(39). Ia mengkoordinir ratusan korban Lapindo dalam peringatan 9 tahun Lumpur Lapindo.

Harwati berharap masyarakat Indonesia mengingat kejadian lumpur Lapindo dan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan krisis yang diakibatkan lumpur Lapindo. Pemulihan ekonomi merupakan agenda penting dilakukan dengan memprioritaskan pemenuhan hak dasar.

Ia berharap desa-desa yang terendam lumpur Lapindo tidak dihapuskan secara administrasi. Sebagai bagian kenangan dan sejarah korban Lapindo, agaknya sulit bagi mereka untuk menerima rencana-rencana penghapusan desa seperti yang diusulkan DPRD Sidoarjo. Apalagi sampai saat ini mereka tercatat sebagai warga desa-desa yang terendam ini, meski secara fisik, tidak bisa lagi dikatakan ada permukiman yang terlihat.

Harwati juga berharap dilakukan pemeriksaan kualitas kawasan dan orang-orang yang selama ini masih sering ada di tanggul lumpur. Misalnya ia dan kawan-kawannya sebagai ojek tanggul mestinya mendapatkan fasilitas pemeriksaan berkala dan dijamin untuk bisa melakukan pengobatan secara gratis jika sakit.

“Dampak lumpur Lapindo ini multi dimensi, persoalan pemburukan lingkungan berdampak pada persoalan yang lain. Kesehatan terganggu, area produksi menjadi buruk, pekerjaan hilang, konflik sosial, dan hak-hak dasar warga tak terpenuhi,” ujar Bambang Catur, penggiat lingkungan JATAM. Ia berharap pengurus negara melakukan assesmen mendalam untuk memetakan dampak semburan lumpur Lapindo. “Libatkan semua sektor di pemerintahan dalam upaya pemulihan ke depan. Pemerintah harus membaca ulang skema penyelesaian kasus Lapindo dengan memasukkan pemulihan hak-hak korban Lapindo menjadi isu arus utama yang wajib dituntaskan,” pungkas Catur.

“Peringatan sembilan tahun Lumpur Lapindo ini untuk mengingatkan pemerintah akan perannya untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya,” terang Harwati lebih lanjut. Ketidakmampuan negara memastikan terpenuhinya hak-hak korban Lapindo yang hilang akan semakin menegaskan aroma kolusi negara dan korporasi dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Selama persoalan itu belum terpecahkan, bencana industri serupa akan berpeluang besar kembali terulang di masa mendatang dan menyerang ruang-ruang hidup lebih luas.

Kontak:

Harwati (0856-4556-6229)

Rere (0838-5764-2883)

Unduh versi pdf di sini.