Oleh Anton Novenanto

PENULISAN ARTIKEL INI dipicu oleh sebuah pertanyaan sederhana yang dilontarkan seorang kawan setelah membaca dua artikel saya yang dimuat di korbanlumpur.info beberapa waktu lalu (Novenanto 2015a, 2015b). Pertanyaan itu adalah, ‘darimanakah nominal dana talangan untuk Lapindo sebesar Rp 781 milyar itu bisa muncul dalam usulan APBN-P 2015?’

Jawaban sederhana atas pertanyaan itu, tentunya, adalah ‘dari sisa kewajiban Lapindo membayar aset korban lumpur dalam peta area terdampak 22 Maret 2007’. Akan tetapi, nalar kritis rupanya tak berhenti di situ. Pertanyaan demi pertanyaan terus meluncur semakin deras. Berapakah total aset warga-korban? Adakah warga-korban yang sudah lunas sepenuhnya? Jika ya, berapa? Lalu, berapakah pula yang belum lunas? Apakah ada yang belum dibayar sama sekali? Seluruh pertanyaan itu menuntut suatu penelusuran elaboratif yang lebih serius.

Dalam tulisan sebelumnya, saya berada pada suatu pendapat bahwa dana talangan untuk Lapindo baru menyentuh sebagian kecil dari seluruh korban lumpur Lapindo. Akan tetapi, saya belum pernah merinci siapa sajakah yang ‘sebagian kecil’ itu. Sebagai usaha untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul belakangan itu, saya pun melakukan penelusuran ulang beberapa dokumen lawas, khususnya yang terkait posisi keuangan Lapindo dalam usahanya membayar kewajiban membeli aset (tanah dan bangunan) dari warga-korban.

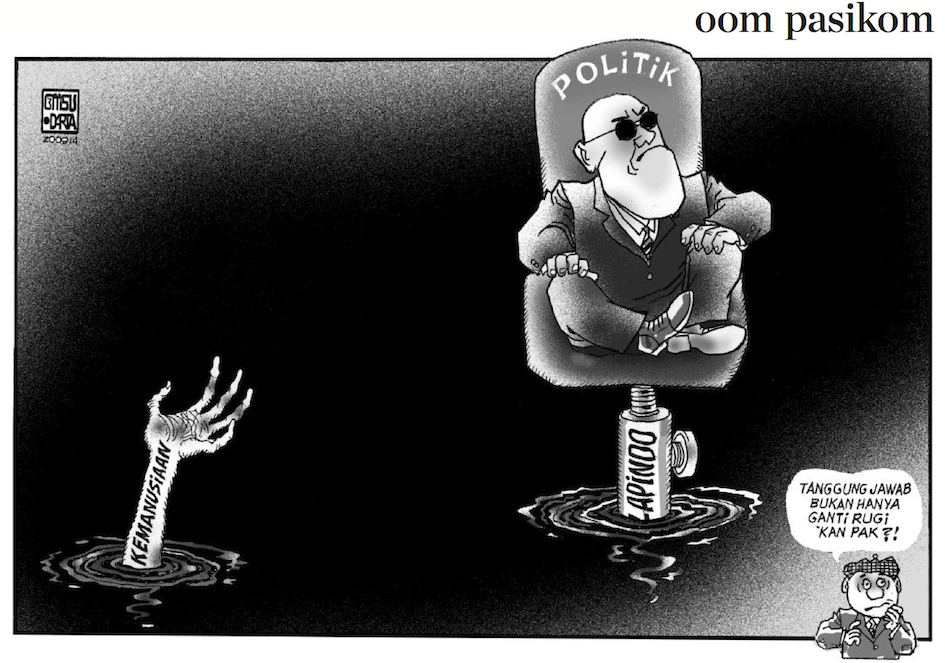

Alih-alih menemukan yang ‘sebagian kecil’ itu, hasil penelusuran saya justru menemukan beberapa kejanggalan terkait strategi politik-ekonomi kasus Lapindo, khususnya yang berhubungan dengan reduksi bertahap kewajiban Lapindo pada warga-korban. Kejanggalan-kejanggalan itu pun memperkuat suatu pendapat bagaimana keputusan politik yang diambil pemerintah terkait kasus Lapindo tidak lebih dari alat legitimasi bagi kepentingan politik-ekonomi perusahaan, yaitu menghindar dari kewajiban atas kasus lumpur Lapindo (Schiller et al. 2008), dan lagi-lagi rakyat Indonesialah yang harus menanggung kerugian terbesar dari keputusan pemerintah yang menguntungkan korporasi. Pada akhirnya, keputusan Dana Talangan untuk Lapindo merupakan suatu momentum pengambilalihan seluruh tanggung jawab atas bencana lumpur Lapindo dari Lapindo ke tangan pemerintah.

***

KEWAJIBAN LAPINDO PADA warga-korban lumpur di Porong mengacu pada Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 (Perpres 14/2007) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dikeluarkan tanggal 8 April 2007.

Ayat 1 Pasal 15 Perpres 14/2007 tertulis:

Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat [miring ditambahkan, AN] yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah [miring ditambahkan, AN] yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan butir tersebut, pemerintah memerintahkan Lapindo untuk membeli aset (tanah dan bangunan) warga. Akan tetapi, terdapat satu—di antara beragam—kejanggalan, yaitu ketiadaan nominal nilai tukar aset yang harus dibayarkan oleh Lapindo pada warga-korban. Hanya disebutkan bahwa pembayaran dilakukan seperti yang dilakukan terhadap peta area terdampak 4 Desember 2006 (selanjutnya, ‘Peta 4 Desember’). Klausul ini tertulis jelas pada Ayat 2 Pasal 15:

Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006 [miring ditambahkan, AN], 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka [sic] dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis [miring ditambahkan, AN].

Peta 4 Desember merupakan lampiran dari surat Lapindo kepada Timnas tanggal 4 Desember 2006 (selanjutnya, ‘Surat 4 Desember’). Melalui surat itu, Lapindo menyatakan kesanggupannya untuk membayar warga di empat desa sebagai ‘bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab moral’ perusahaan. Disebutkan bahwa nilai tukar aset adalah sebagai berikut: Rp 1 (satu) juta per meter persegi tanah pekarangan, Rp 1,5 juta per meter persegi bangunan, dan Rp 120 ribu per meter persegi tanah sawah. Tertulis dalam surat itu, ‘harga tersebut adalah kemampuan maksimal yang dapat kami [Lapindo, AN] tawarkan’.

Jika kita membaca teliti isi Surat 4 Desember dan membandingkannya dengan butir-butir Pasal 15 Perpres 14/2007, maka kita akan menemukan beberapa persamaan. Misalnya, dalam Surat 4 Desember dituliskan ‘jual-beli dilakukan dengan akta jual-beli dengan mendasarkan kepada bukti kepemilikan yang sah atas tanah,’ bandingkan dengan Ayat 1 Pasal 15 terkutip di atas. Contoh lain, Surat 4 Desember menyebutkan, ‘pelaksanaan pembayaran dilakukan sebelum berakhirnya masa sewa 2 (dua) tahun,’ bandingkan dengan Ayat 2 Pasal 15 terkutip di atas.

Sebuah klausul penting dalam Surat 4 Desember namun tidak muncul dalam Perpres 14/2007 adalah opsi relokasi. Bila kita hanya mengacu pada Perpres 14/2007 saja, seolah-olah jual-beli adalah satu-satunya jalan keluar bagi masalah sosial yang dihadapi korban lumpur Lapindo. Dalam Surat 4 Desember itu, Lapindo menawarkan untuk merelokasi warga-korban ke ‘Kawasan Sidoarjo Baru’. Di kawasan itu Lapindo berjanji akan disediakan juga fasilitas umum, seperti sekolah, puskesmas, fasilitas olahraga, mesjid, balai desa dan lahan pemakaman.

Surat 4 Desember memicu reaksi dari warga yang wilayahnya sudah terendam lumpur Lapindo tapi tidak dicantumkan dalam Peta 4 Desember. Mereka adalah warga yang baru terkena dampak luapan lumpur Lapindo pasca ledakan pipa Pertamina, 22 November 2006. Mereka menghendaki agar Lapindo juga turut bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya. Bersamaan dengan itu, sebagian besar korban lain menganggap Surat 4 Desember tidak memiliki ikatan hukum yang kuat dan oleh karenanya pemerintah perlu menerbitkan payung hukum yang mengatur proses jual-beli aset warga-korban oleh Lapindo. Dalam konteks inilah, pemerintah melakukan revisi peta area terdampak dan menerbitkan peta baru yang dirilis tanggal 22 Maret 2007 (selanjutnya, ‘Peta 22 Maret’). Menyusul kemudian penerbitan Perpres 14/2007 yang mengacu pada peta tersebut sebagai dasar penghitungan kewajiban yang harus dibayarkan Lapindo pada warga-korban.

***

HASIL PENELUSURAN DOKUMEN yang saya lakukan menunjukkan bahwa basis data penghitungan nilai jual-beli aset, yang kemudian diklaim sebagai ‘kompensasi’ pada korban, adalah jumlah berkas yang diklaimkan ke Lapindo. Basis data semacam ini meniadakan faktor manusia, yang dihitung sebagai ‘korban’ adalah tanah dan bangunan yang terendam lumpur Lapindo mengingat atas dasar itulah nilai ‘kompensasi’ ditentukan. ‘Kompensasi’ atas bencana lumpur Lapindo tidak mengindahkan faktor manusia dan hanya mengutamakan luas/fungsi tanah dan bangunan yang hilang. Bahkan, harta-benda lain yang turut tenggelam juga tidak pernah dianggap sebagai sebuah kerugian yang harus diganti oleh Lapindo. Oleh karena itu, untuk berpikir tentang kerugian atas hilangnya jalinan sosial-budaya masyarakat dan kenangan atas segala yang-pernah-Ada masih jauh dalam benak para pengambil kebijakan di negeri ini.

Dalam praktiknya, mekanisme ‘jual-beli’ semacam itu memunculkan beragam ketidakadilan, namun hal itu tidak menjadi bahasan utama tulisan ini karena data tentang itu perlu mengacu pada temuan-temuan di lapangan. Penelusuran dokumen hanya bertujuan mencari kalkulasi ekonomis dan dengan begitu kita dapat membongkar sebagian kepentingan politis yang melatarbelakanginya.

Untuk melakukan kewajibannya pada warga, Lapindo mendirikan perusahaan baru bernama Minarak Lapindo Jaya (selanjutnya, ‘Minarak’). Dari Laporan Humanitus Sidoarjo Fund (HSF) (Richard 2011: 90–94), kita dapat mengetahui bahwa sampai Januari 2011 total berkas klaim yang masuk ke Minarak adalah 13.237 berkas dengan total nilai tukar aset mencapai Rp 4.056,4 milyar (lihat Tabel 1). Dari seluruh berkas itu 79 berkas belum lolos verifikasi oleh BPLS terdiri dari 12 berkas yang masih dalam proses verifikasi, 64 berkas masih sengketa kepemilikan atau jenis aset (tanah sawah, tanah pekarangan atau bangunan), dan 3 berkas di tangan polisi. Nilai tukar ke-79 berkas itu mencapai Rp 257,3 milyar. Dengan demikian, sampai Januari 2011 terdapat 13.158 berkas yang sudah lolos verifikasi BPLS dan dari jumlah itu ada 15 berkas yang belum terikat oleh Ikatan Jual-Beli (IJB) dengan Minarak. Ini berarti terdapat 13.143 berkas yang sudah terikat IJB dengan Minarak. Nilai tukar dari berkas itu sebesar Rp 3.799,2 milyar.

Bila kita melihat kembali Perpres 14/2007, pembayaran pada warga dilakukan secara tunai dan bertahap dengan skema 20 persen di muka dan sisanya (80 persen) dibayarkan ‘paling lambat sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis’. Dalam praktiknya, hanya uang muka 20 persen dibayarkan seluruhnya secara tunai karena begitu kita masuk pada laporan pembayaran sisa 80 persen kita akan menemukan bahwa Minarak tidak membayar seluruh warga dengan cara tunai. Dari total uang muka 20 persen dari nilai tukar 13.143 berkas IJB yang mencapai Rp 725,8 milyar, 7 (tujuh) berkas belum dibayarkan (senilai Rp 0,3 milyar) dan sisanya 13.136 berkas sudah dibayar lunas (senilai Rp 725,6 milyar).

Dalam menentukan pembayaran sisa 80 persen Minarak membedakan berkas ‘non-sertifikat’ dengan berkas ‘sertifikat’. Yang dimaksud dengan berkas ‘sertifikat’ adalah berkas yang dilengkapi surat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), seperti sertifikat hak milik atau hak guna. Sementara berkas ‘non-sertifikat’ merujuk pada berkas yang tidak dilengkapi surat-surat yang dikeluarkan oleh BPN. Hal ini dimungkinkan terjadi karena mayoritas warga-korban tidak atau belum mengurus sertifikat tanah mereka ke BPN. Seperti kebanyakan penduduk di Indonesia, khususnya di Jawa, selama ini mereka hanya mengandalkan surat ekstra-legal yang dikeluarkan oleh lurah ataupun camat, seperti Letter C, Pethok D, ataupun Surat Gogol. Keberadaan surat-surat semacam ini merupakan dampak dari pemberlakukan sistem agraria yang dualistik di Indonesia dan merupakan sumber utama kemunculan konflik agraria yang jamak terjadi. Ketiadaan sertifikat tanah dari BPN menyebabkan kelemahan posisi tawar warga-korban yang hanya mengandalkan surat-surat ekstra-legal tersebut. Dari total 94 berkas yang bermasalah, misalnya, 77 berkas adalah berkas ‘non-sertifikat’ dengan nilai tukar sekitar Rp 241,9 milyar (lihat Tabel 2).

Mengacu pada peraturan perundangan tentang jual-beli tanah di republik ini, Minarak hanya bersedia membayar tunai berkas ‘sertifikat’ dan untuk berkas ‘non-sertifikat’ Minarak menerapkan opsi relokasi (yang populer di kalangan korban dengan istilah ‘cash and resettlement’ yaitu menukar aset warga-korban dengan tanah dan/atau rumah baru di Kahuripan Nirvana Village). Kahuripan Nirvana Village (selanjutnya, ‘KNV’) dikelola oleh salah satu unit usaha Bakrieland, Mutiara Masyhur Sejahtera (selanjutnya, ‘MMS’). Peralihan kewajiban Minarak pada MMS itu dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) No. AGR-041/LGL/2007 tertanggal 21 Maret 2007 (lih. Sari 2014: 4), yang ini berarti terjadi persis sehari sebelum Peta 22 Maret dirilis.

***

KEJANGGALAN PERTAMA YANG patut kita catat adalah menyangkut ketiadaan pengaturan opsi relokasi (atau cash and resettlement) dalam Perpres 14/2007 yang terbit pada April 2007. Perpres hanya menyebutkan kewajiban Lapindo untuk membeli aset warga yang dilaksanakan dengan mekanisme ‘akta jual-beli kepemilikan tanah […] yang disahkan oleh Pemerintah’, yang membawa kita pada kejanggalan kedua.

Seperti pernah dibahas sebelumnya (Gustomy 2012; Kurniawan 2012), proses jual-beli antara warga dan perusahaan merupakan sesuatu yang janggal karena bertentangan dengan UU Pokok Agraria No 5/1960 yang tidak mengizinkan perusahaan sebagai subjek hukum yang berhak untuk mendapatkan hak milik atas tanah. Perpres tersebut tidak ‘mengingat’ UU Pokok Agraria No 5/1960 sebagai landasan hukumnya tapi justru berpegang pada UU Tata Ruang No 24/1992, UU Lingkungan Hidup No 23/1997, UU Migas No 22/2001, dan UU Pemerintahan Daerah No 32/2004. Ketiadaan UU Pokok Agraria sebagai landasan hukum Perpres 14/2007 membuka peluang atas pelbagai macam tafsir hukum dan sosial atas apa yang dimaksudkan dengan perintah ‘jual-beli’. Juga tidak dijelaskan status dan peruntukan objek tanah yang sudah dibeli oleh Lapindo dari warga-korban. Padahal, mengacu pada UU Pokok Agraria segala praktik jual-beli tanah yang melibatkan perusahaan akan batal secara hukum dan status tanah akan otomatis menjadi tanah negara. Dari sebab itu, Perpres 14/2007 yang justru menjadi dasar bagi praktik jual-beli antara warga-korban dan perusahaan (Lapindo) adalah sesuatu yang janggal.

Pada 24 Maret 2008 atau setahun setelah Peta 22 Maret diumumkan, BPN pusat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Lumpur Sidoarjo (selanjutnya, ‘Juklak BPN’) untuk mengatur secara rinci alur mekanisme jual-beli aset warga-korban dengan Lapindo. Menurut juklak tersebut, terdapat 4 (empat) mekanisme jual-beli aset antara warga-korban dan Lapindo yang didasarkan pada jenis surat atas tanah, yaitu tanah dengan sertifikat ‘hak milik’, tanah dengan surat ‘Yasan/Letter C/Petok D/Gogol’, tanah dengan sertifikat ‘hak guna bangunan (HGB)’, dan tanah pemerintah pusat/daerah. Klasifikasi mekanisme jual-beli tanah semacam itu mengacu pada UU Pokok Agraria. Dalam setiap bagan alir mekanisme jual-beli disebutkan bahwa setelah IJB dibuat status tanah akan menjadi ‘tanah negara’, Lapindo hanya akan mendapatkan ‘hak guna bangunan’ di atas tanah negara itu.

Akan tetapi, apa lacur sebagian besar warga-korban sudah mengikatkan diri dengan Minarak sebelum Juklak BPN itu dirilis. Saya menduga, Juklak BPN itu dikeluarkan sebagai respons atas pelbagai reaksi sosial dari warga-korban yang ditekan oleh Minarak untuk menerima opsi relokasi ke KNV. Padahal sebagian besar dari mereka menghendaki pembayaran secara tunai, 80 persen sekaligus, sesuai dengan yang disebutkan dalam Perpres 14/2007. Lapindo/Minarak, dengan dalih terkena dampak krisis ekonomi global, menyatakan tidak sanggup untuk membayar kewajibannya tersebut pada warga-korban secara tunai sekaligus.

Strategi Minarak untuk menolak membayarkan berkas ‘non-sertifikat’ secara tunai merupakan sebuah strategi jitu untuk melakukan penghematan uang belanja perusahaan dibandingkan jika harus membayar tunai. Perhitungan kasar Gustomy (2012: 80) menunjukkan bahwa praktik tukar guling semacam itu akan menghemat pengeluaran Minarak paling sedikit Rp 750.000 per meter persegi tanah pekarangan. Sayang kita tidak bisa mendapatkan data rinci tentang luas tanah sawah, tanah pekarangan dan bangunan yang menjadi objek transaksi. Bila kita menghitung secara jeli, jumlah berkas ‘sertifikat’ (8.190 berkas) memang lebih banyak dibandingkan jumlah berkas ‘non-sertifikat’ (5.047 berkas), namun nilai tukar berkas ‘sertifikat’ lebih kecil. Berkas ‘sertifikat’ memiliki nilai tukar sekitar Rp 1.704,1 milyar, sedangkan nilai tukar berkas ‘non-sertifikat’ mencapai Rp 2.352,3 milyar (Tabel 2). Dari besaran nilai tukar tersebut, kita hanya dapat membayangkan mengapa Minarak berusaha semaksimal mungkin untuk memaksakan opsi relokasi pada korban dengan berkas ‘non-sertifikat’ dengan melihat berapa rupiah yang dapat dihemat dari opsi tersebut.

Mengacu pada UU Pokok Agraria No 5/1960 dan Juklak BPN seluruh lahan yang tercantum dalam PAT 22 Maret statusnya akan menjadi tanah negara dan Lapindo hanya dapat mengajukan permohonan ‘hak guna bangunan (HGB)’ di atas tanah negara tersebut. Oleh karena itu, kejanggalan ketiga, atas dasar apakah bila nantinya Pemerintah memberikan HGB pada Lapindo. Yang patut kita ingat, Lapindo adalah perusahaan migas dan segala perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Lapindo tentunya selalu terkait dengan kegiatan industri, eksplorasi atau eksploitasi, migas. Jika betul demikian, maka Perpres 14/2007 merupakan legitimasi hukum bagi Lapindo untuk mendapatkan lahan tersebut untuk kepentingan perusahaan. Apalagi, di antara peraturan perundangan yang melatarbelakangi penerbitan Perpres 14/2007 terdapat UU Migas yang mengatur tentang pembebasan lahan yang melibatkan perusahaan migas, seperti diatur lebih lanjut dalam PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

***

KEJANGGALAN KEEMPAT TERKAIT kewajiban Lapindo berdasarkan Perpres 14/2007 terlihat bila kita membandingkan nilai tukar total berkas klaim bulan Januari 2011 dan Desember 2013. Mengandalkan data yang bisa kita peroleh dari website BPLS, saya menemukan penurunan total nilai tukar aset yang menjadi kewajiban Lapindo dari Rp 4,06 trilyun menjadi Rp 3,83 trilyun (lihat Tabel 3). Kemanakah larinya kewajiban Lapindo sekitar Rp 200an milyar tersebut?

Tidak banyak publik yang tahu bahwa pada 21 Desember 2010 Menteri Keuangan Agus Martowardojo menerbitkan sebuah Peraturan Menteri Keuangan No 239/PKM.011/2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010 (selanjutnya, ‘Permenkeu 239/2010’). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa proses transaksi tanah dan bangunan antara warga-korban dan Minarak dikenai pajak penghasilan dan pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah dengan pagu anggaran dalam APBN 2010 sebesar Rp 205 milyar. Jika nilai tersebut ditambahkan dengan nilai total aset posisi Desember 2013 (Rp 3,83 trilyun), maka kita akan menemukan angka yang mendekati nilai total aset posisi Januari 2011 (Rp 4,06 trilyun). Yang perlu diingat, dana Rp 205 milyar itu adalah pagu yang dianggarkan oleh pemerintah dan artinya nilai itu bisa berkurang menyesuaikan dengan kondisi riil.

Masih mengacu pada Permekeu 239/2010 tersebut, Minarak memiliki kewajiban untuk mengirimkan laporan keuangan bulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai data transaksi aset terkait kasus Lapindo. Jika kewajiban itu betul dilaksanakan, maka pemerintah (c.q., Dirjen Pajak) seharusnya sudah memegang rincian laporan keuangan transaksi aset yang tercantum dalam Peta 22 Maret. Tentunya, kita membutuhkan dokumen tersebut terkait rincian transaksi aset antara warga-korban dengan Minarak. Akan tetapi, Permenkeu 239/2010 sudah cukup untuk menunjukkan kejanggalan kelima, tentang bagaimana Pemerintah menanggung beban pajak penghasilan dari transaksi aset dalam Peta 22 Maret.

Jika kita mengacu pada peraturan perundangan yang ada, keputusan ‘jual-beli’ memang mewajibkan adanya pajak penghasilan. Dalam transaksi ‘normal’ pajak ditanggung oleh kedua belah pihak sama rata, kecuali disepakati berbeda. Dalam kasus Lapindo, sangat tidak etis tentu bila pajak itu dibebankan pada warga-korban dan oleh karena itu perusahaan sebagai pembeli yang berkewajiban membayarnya. Akan tetapi, alih-alih dibayarkan, nilai pajak sebesar Rp 205 milyar itu pun harus dibebankan pada APBN dan ini berarti, lagi-lagi, rakyatlah yang harus menanggungnya.

***

DI BALIK HIRUK-PIKUK awal tahun seputar polemik KPK vs. kepolisian, pemerintah berhasil meloloskan satu klausul tambahan dalam APBN-P 2015, yaitu Dana Talangan untuk Lapindo, tanpa banyak perdebatan di parlemen. Besaran Dana Talangan untuk Lapindo/Minarak adalah senilai Rp 781.688.212.000,00, atau sebesar kekurangan kewajiban keuangan Minarak per Desember 2013. Artinya, pada tahun 2014 lalu Minarak sudah tidak lagi membayarkan sisa kewajiban mereka pada warga-korban. Mengacu pada laporan keuangan per Desember 2013, kita akan mendapatkan informasi bahwa nilai yang belum terbayarkan tersebut terdiri dari: 1) 54 berkas yang belum dibayarkan sama sekali senilai Rp 19,9 milyar; 3.174 berkas yang sudah lunas 20 persen dan sudah dicicil sebagian sisa 80 persen tapi masih belum lunas sebesar Rp 692,07 milyar; dan 3) 114 berkas yang baru dibayarkan 20 persen saja dan belum mendapatkan sisa 80 persen sama sekali senilai Rp 69,72 milyar (Tabel 3).

Dari data yang ada itu, kita dapat menghitung tunggakan terbesar Minarak adalah pada kelompok cash and carry yang menyisakan 3.174 berkas belum lunas. Berdasarkan data Januari 2011 (Tabel 1), total kelompok cash and carry adalah 7.040 berkas. Ini berarti 3.866 berkas dari 9.895 berkas yang sudah lunas seluruhnya adalah dari kelompok ini dan sisanya (6.029 berkas) berasal dari kelompok cash and resettlement. Akan tetapi, berdasarkan data Januari 2011, total berkas yang ditukar guling mencapai 5.907 berkas, berarti ada selisih 122 berkas. Kita tidak tahu ke-122 berkas ini, terdiri dari 8 berkas sudah IJB tapi belum dibayar sekali dan 114 berkas baru dibayar uang mukanya saja (lihat Tabel 3), masuk dalam kelompok yang mana: cash and carry atau cash and resettlement. Dugaan saya, ke-122 berkas itu adalah berkas ‘non-sertifikat’ yang pemiliknya menghendaki pembayaran secara cash and carry, padahal Minarak hanya bersedia menukarnya dengan aset di KNV.

Dengan demikian, penganggaran Dana Talangan untuk Lapindo tidak hanya menandai proses pengambilalihan kewajiban Lapindo pada sebagian warga-korban akan tetapi juga menandai proses pelimpahan segala potensi masalah tanah yang sudah dan akan muncul. Dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 yang disusun Pemerintah, kita dapat menemukan satu paragraf (5.2.1.2.3) yang berbunyi:

Pemerintah akan mengalokasikan dana talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya disebabkan oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya tidak mampu membayar sisa pelunasan ganti rugi kepada para korban lumpur lapindo [sic]. PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo jaya [sic] akan menyiapkan 13.237 berkas dengan nominal Rp 3,3 trilyun yang akan digunakan sebagai jaminan atas dana talangan tersebut [miring ditambahkan, AN]. Dana talangan Pemerintah tersebut akan dilunasi oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya dalam waktu empat tahun. Apabila PT Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar maka Pemerintah akan memperoleh jaminan tersebut [miring ditambahkan, AN].

Keputusan semacam ini memunculkan kejanggalan keenam. Dana Talangan untuk Lapindo masuk dalam pos ‘Pembiayaan Nonutang’. Mengacu pada UU Keuangan Negara No 17/2003, pos ‘pembiayaan’ dalam APBN adalah ‘setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya’ (pasal 1, butir 17). Dan, menurut PP No 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang termasuk dalam ‘pembiayaan non-utang’ adalah ‘penjualan aset pemerintah, privatisasi BUMN, dan pengembalian penerusan pinjaman dan pembiayaan non-utang lainnya’ (pasal 134, ayat 2). Jika kita memproyeksikan skenario terburuk yang terjadi, yaitu Dana Talangan tersebut tidak dikembalikan oleh Lapindo/Minarak dalam kurun waktu empat tahun, maka kemungkinan terbesar yang dapat dilakukan Pemerintah sebagai usahanya mengembalikan uang rakyat itu adalah melakukan penjualan aset berupa lahan seluas Peta 22 Maret. Dengan demikian, yang harus repot dalam kasus Lapindo bukan lagi Lapindo melainkan Pemerintah. Ini membawa kita pada kejanggalan terakhir yang dibahas dalam artikel ini, kejanggalan ketujuh.

Selama ini, pengetahuan yang menyebar di masyarakat adalah Perpres 14/2007 sebagai penanda pembagian tanggung jawab antara Lapindo dan Pemerintah (cf. Batubara & Utomo 2012; McMichael 2009; Schiller et al. 2008). Lapindo bertanggung jawab atas wilayah di dalam Peta 22 Maret, Pemerintah bertanggung jawab atas wilayah di luar Peta 22 Maret. Keputusan Pemerintah untuk memberikan Dana Talangan untuk Lapindo melalui APBN 2015 dengan jaminan 13.237 berkas lahan dalam Peta 22 Maret yang selama ini dipegang oleh Lapindo menandakan pengambilalihan seluruh tanggung jawab atas korban lumpur Lapindo ke tangan Pemerintah dan ini berarti meniadakan sama sekali tanggung jawab Lapindo dalam kasus ini.

Tentunya masih banyak kejanggalan lain yang harus diungkap, khususnya terkait dugaan korupsi. Ketika trilyunan uang dikeluarkan di suatu lokasi tanpa adanya transparansi anggaran, sangat potensial untuk dijadikan ajang korupsi, terlepas bahwa ini adalah kasus bencana. Artikel ini hanyalah satu usaha mengurai beberapa kejanggalan terkait dengan politik-ekonomi keputusan pemerintah atas kasus Lapindo; itu pun masih hanya sebatas pada persoalan jual-beli aset warga-korban yang termasuk dalam Peta 22 Maret. Melalui artikel ini, saya hanya menawarkan satu lagi potongan mosaik kasus Lapindo sebagai pelengkap potongan-potongan sebelumnya dan berharap dapat memicu usaha pencarian potongan-potongan yang lain lagi yang masih tersembunyi (atau yang memang sengaja disembunyikan?).

Heidelberg, 2 Februari 2015

Referensi:

Batubara, B. & P. W. Utomo 2012. Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo (ed H. Prasetia). Yogyakarta: INSISTPress.

Gustomy, R. 2012. Menjinakkan negara, menundukkan masyarakat: menelusuri jejak strategi kuasa PT Lapindo Brantas dalam kasus lumpur panas di Sidoarjo. In Lumpur Lapindo: Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo (ed) H. Prasetia, 31–97. Depok: Yayasan Desantara.

Kurniawan, J. A. 2012. Lumpur Lapindo: sebuah potret mitos tentang negara hukum Indonesia. In Lumpur Lapindo: Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo (ed) H. Prasetia, 99–148. Jakarta: Yayasan Desantara.

McMichael, H. 2009. The Lapindo mudflow disaster: environmental, infrastructure and economic impact. Bulletin of Indonesian Economic Studies 45, 73–83.

Novenanto, A. 2015a. Menyoal dana talangan untuk Lapindo (http://korbanlumpur.info/2015/01/menyoal-dana-talangan-untuk-lapindo).

––––––– 2015b. Masih menyoal dana talangan untuk Lapindo: Etika (http://korbanlumpur.info/2015/01/masih-menyoal-dana-talangan-untuk-lapindo-etika).

Richard, J. R. 2011. Report into the Past, Present and Future Social Impacts of Lumpur Sidoarjo. Humanitus Sidoarjo Fund.

Sari, R. A. 2014. Problematik yuridis pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema “cash and resettlement” di Perumahan Kahuripan Nirvana Village, Sidoarjo. Jurnal Novum 2, 1–12.

Schiller, J., A. Lucas & P. Sulistiyanto 2008. Learning from the East Java mudflow: disaster politics in Indonesia. Indonesia 85, 51–77.