Bagaimana perasaan Anda, ketika rumah yang susah payah Anda bangun dari jerih payah Anda, kemudian ditenggelamkan? Bagaimana perasaan Anda, ketika rumah tempat Anda membina hubungan dengan keluarga, membesarkan dan mendidik anak, ternyata dalam waktu tertentu harus dihancurkan? Bagaimana perasaan Anda, ketika Anda harus meninggalkan kampung halaman Anda karena kesalahan yang tidak pernah Anda buat sebelumnya?

Dari pertanyaan semacam itulah sebenarnya, saya ingin menggambarkan bahwa masalah rumah bukanlah melulu berhubungan dengan uang. Rumah adalah kebudayaan. Di dalam rumah terjadi interaksi di antara anggota keluarga. Di rumah berlangsung upaya membesarkan dan mendidik anak. Tetapi celakanya, dalam kasus Lapindo, yang tampil di hadapan kita seolah-olah hanyalah masalah jual beli rumah dan tanah saja. Tidak ada perhitungan bagaimana menyelesaikan masalah hancurnya kebudayaan ini. Di lain pihak, pemberitaan media seolah menggiring masyarakat kepada pemahaman, bahwa kasus Lapindo melulu masalah jual beli rumah dan tanah. Padahal di luar itu semua, ada hal yang lebih penting untuk dibahas, yaitu penghancuran lingkungan sekaligus tatanan sosial-budaya masyarakat secara terencana, yang bahkan berlangsung hingga 9 tahun bencana lumpur Lapindo.

Penghancuran Ekologi

Temuan Walhi (2008) menunjukkan bahwa lingkungan yang berada dekat dengan semburan lumpur telah tercemar dan dan mengandung senyawa logam berat polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) yang melebihi ambang batas normal. Senyawa inilah yang dapat memicu sel kangker dalam tubuh. Di samping pula, kandungan unsur lainnya, seperti timbal (Pb), kadmium (Cd), tembaga (Cu), dan kromium (Cr) yang dapat memicu berbagai penyakit. Hasil ini diperkuat oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa terdapat kandungan besi (Fe) pada air tanah di desa sekitar semburan lumpur.

Pembuangan lumpur ke Kanal Porong ternyata tidak menyelesaikan masalah dan justru menimbulkan masalah baru. Pada warga Desa Kalisogo yang dekat dengan aliran Kanal Porong ditemukan kecenderungan mengalami penyakit tertentu. Warga yang menggunakan air tanah untuk dikonsumsi sehari-hari memiliki kecenderungan beberapa penyakit, seperti diare, mual, muntah, hingga nyeri perut (Putri dan Yudhastuti, 2013). Pembuangan lumpur ke Kanal Porong juga meningkatkan kandungan kadmium (Cd) dan timbal (Pb) pada ekosistem. Hal ini berpengaruh pula pada kondisi ikan yang hidup pada ekosistem tersebut, yang tentu saja tidak aman bila dikonsumsi (Purnomo, 2014).

Informasi lain menunjukkan bahwa akibat pembuangan lumpur ke Kanal Porong dan Sungai Ketapang membuat ikan tercemar. Ikan di wilayah tambak Desa Penatarsewu misalnya, memiliki kondisi yang berlendir dan bau. Ini membuat warga tidak mau mengkonsumsinya (Dewi Rachmawati, 2013: 86). Penelitian di atas semakin membuktikan bahwa lumpur Lapindo ini memicu resiko ekologis yang semakin mengkhawatirkan.

Menjadi semakin jelas, bahwa bencana lumpur Lapindo bukan hanya masalah ganti rugi semata. Kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius di wilayah ini. Maka, pemulihan kondisi ekologis menjadi sangat relevan untuk diwacanakan.

Penghancuran Sosial-Budaya

Dalam kasus Lapindo, kebudayaan masyarakat dari desa-desa yang ditenggelamkan benar-benar dihilangkan dari akarnya. Ada banyak keluarga dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka untuk melakukan relokasi. Sebab, tinggal di lokasi yang dekat dengan sumber semburan lumpur bukanlah masalah yang gampang. Anda harus berurusan dengan kondisi lingkungan yang rusak: air yang keruh, udara yang busuk, dan tanah yang beracun.

Sementara itu, melakukan relokasi juga bukanlah perkara mudah. Masalah pindah rumah bukan hanya perihal berpindah secara fisik-geografis semata. Relokasi adalah proses sosial-budaya. Hal inilah yang tak pernah ada dalam logika para pemangku kepentingan yang menangani kasus Lapindo. Anggapan umum yang beredar hanyalah: “Kalau korban lumpur sudah mendapatkan cicilan uang jual beli aset lalu pindah ke relokasi, masalahnya beres”. Sekali lagi, yang terjadi tidaklah sesederhana itu.

Bagi mereka yang mengalami sendiri proses pemindahan paksa ini, pindah rumah benar-benar hal yang tidak sederhana. Selain harus mempertimbangkan masalah harga tanah di lokasi yang baru, seseorang harus mempertimbangkan kondisi di lokasi tujuannya: Dengan siapa dia tinggal? Dengan sanak keluarga, tetangga lama, atau dengan tetangga baru? Apakah di rumah barunya dia masih bisa bekerja atau justru jadi pengangguran? Bagaimana dengan sekolah anak-anaknya? Siapa teman-teman mereka? Tak jarang kondisi lokasi desa/kota juga menjadi pertimbangan tersendiri yang memusingkan.

Dampak dari kasus Lapindo ini bukan semata masalah uang ganti rugi saja, melainkan lebih dari itu, masalah sosial budaya. Kondisi sosial budaya yang telah ada dan melekat pada masyarakat, hancur akibat bencana ini.

Sebelum mempertimbangkan banyak hal tentang relokasi, seseorang harus benar-benar ikhlas bahwa rumah dan kampung halamannya akan dihancurkan. Agar seseorang dapat secara legal dihitung menjadi “korban” bencana lumpur Lapido, rumah dan tanahnya harus terlebih dahulu masuk dalam Peta Area Terdampak (PAT). Baru setelah itu, dia akan diperlakukan dengan cara tertentu, seperti penghitungan dan pengukuran rumah dan tanah.

Dengan masuk dalam PAT, sebenarnya seseorang telah merelakan diri sebagian dari hidupnya dihancurkan. Rumah, pekarangan, dan sawah, harus direlakan untuk dijadikan tanggul penahan ataupun kolam lumpur. Dan tentu saja, kehidupan yang ada di dalamnya juga ikut hilang.

Saya katakan kehidupan sosial dihancurkan karena memang, bagi masyarakat, rumah, pekarangan, dan sawah bukan saja aset yang bernilai ekonomis, melainkan bagian dari kehidupan sosial budaya itu sendiri. Penghancuran ini juga bukan hanya pada produk budaya yang sifatnya artefak saja. Dampak dari kasus Lapindo juga dapat melahirkan rusaknya ikatan sosial.

Laporan Utomo dan Batubara (2009), misalnya, menunjukkan bahwa warga justru terlibat dalam berbagai macam konflik di antara tetangga sebagai dampak dari bencana ini. Laporan Amiruddin (2012) menemukan bahwa konflik horizontal juga setelah pindah di lokasi resettlement. Sebagai contohnya adalah warga yang tinggal KNV, sebuah pemukiman yang dibangun oleh pihak Lapindo dan dijual kepada warga korban. Ternyata, kasus Lapindo tak hanya menenggelamkan aset saja, melainkan juga memporak-porandakan hubungan sosial di antara warga.

“Terencana”

Dari gambaran di atas, saya ingin mengatakan bahwa dari kasus Lapindo ternyata melahirkan penghancuran; dari satu penghancuran melahirkan penghancuran yang lain. Dari penghancuran ekologis, menciptakan penghancuran sosial budaya. Dari penghancuran dan penenggelaman desa, melahirkan penghancuran hubungan sosial antar tetangga. Dari penghancuran tempat tinggal, melahirkan penghancuran pranata sosial di tempat tinggal yang baru. Bermula dari penghancuran di satu tempat dan waktu tertentu, melahirkan penghancuran pada dimensi tempat dan waktu yang lain, dan seterusnya.

Menurut saya, bentuk-bentuk penghancuran sebagai dampak dari krisis ekologis ini ternyata tidak hadir begitu saja. Dia muncul di tengah relasi manusia dengan lingkungan ekologisnya dan berjalan dalam skema tertentu. Penghancuran ini berjalan secara terencana. Saya katakan terencana karena memang penanganan bencana ini telah mengalami perencanaan yang matang dengan melibatkan banyak jejaring ilmuwan.

Ada perhitungan-perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penanganannya, seperti, misalnya, mengapa limbah lumpur ini dialirkan ke Sungai (Kanal) Porong? Mengenai hal ini Harnanto (2011) memiliki jawaban kenapa lumpur harus dialirkan ke Sungai Porong:

Ada tiga prinsip pengelolaan lumpur yang berhubungan dengan Kali Porong, yakni pembuangan lumpur ke Kali Porong didistribusikan di palung sungai melalui beberapa lokasi di hilir spillway, semakin ke hilir semakin baik; memanfaatkan potensi daya air Kali Porong pada saat musim hujan, yang melimpah dan murah, untuk menghanyutkan lumpur ke laut; dan pengamanan fungsi Kali Porong untuk menjaga kinerja Kali Porong sebagai kanal banjir (floodway) Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. (Harnanto, 2011: 1).

Sebagai ilmuwan yang bekerja untuk BPLS, tentunya pertimbangan-pertimbangan Hartanto di atas didasarkan pada metode ilmiah, sehingga dari hasil penelitiannya itu lahir pula alasan pembenar atas kebijakan pembuangan lumpur ke Kali Porong, dan bukan usaha untuk menyumbat sumber semburan. Padahal, pembuangan lumpur ke Sungai Porong jelas-jelas berdampak pada kehidupan warga. Karena dampak tersebut, pada akhirnya warga harus bersusah payah untuk bertahan hidup (Dewi Rachmawati, 2013), serta kemunculan penyakit baru (Putri dan Yudhastuti, 2013).

Perencanaan lain misalnya, dilakukan Turniningtyas Rachmawati, dkk (2011) tentang proses pemukiman kembali. Para ilmuwan ini merumuskan lokasi pemukiman kembali yang sesuai dengan preferensi korban. Sebelumnya, melalui Majalah Solusi (Edisi 06, 31 Desember 2007-7 Januari 2008) pihak Lapindo telah menggiring opini warga agar mau memilih opsi resettlement sebagai pengganti pilihan cash and carry. Ini berarti korban sebenarnya diajak untuk menuruti kemauan pihak Lapindo agar mau ikut dalam skema yang mereka rencanakan.

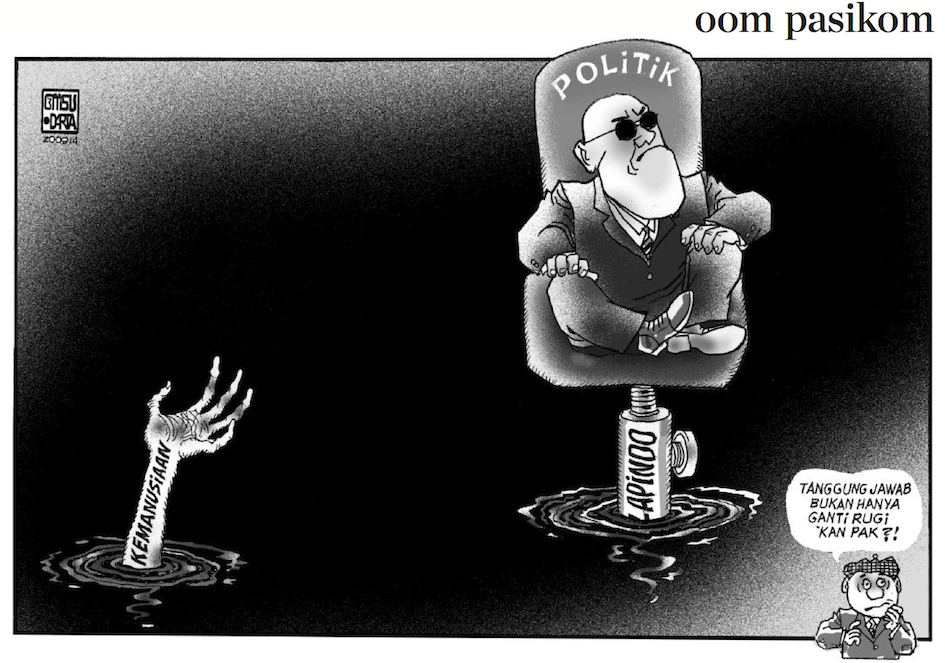

Apakah negara absen dalam bencana ini? Negara sama sekali tak pernah absen. Jauh sebelum lumpur menyembur di tengah pemukiman warga, siapa lagi yang memberikan ijin berdirinya perusahaan pengeboran di tengah pemukiman padat penduduk kalau bukan negara, melalui Ditjen Migas dan BP Migas? Ijin yang disampaikan kepada wargapun bukan pendirian perusahaan pengeboran, melainkan usaha peternakan. Dengan demikian, lanjut Novenanto, “kehadiran negara di masa awal kasus Lapindo adalah sebagai otorita politik yang memberikan izin berlangsungnya kegiatan industri berbahaya tanpa kontrol ketat yang potensial memicu lahirnya krisis sosial-ekologis yang lebih luas” (Novenanto, 2015: 46).

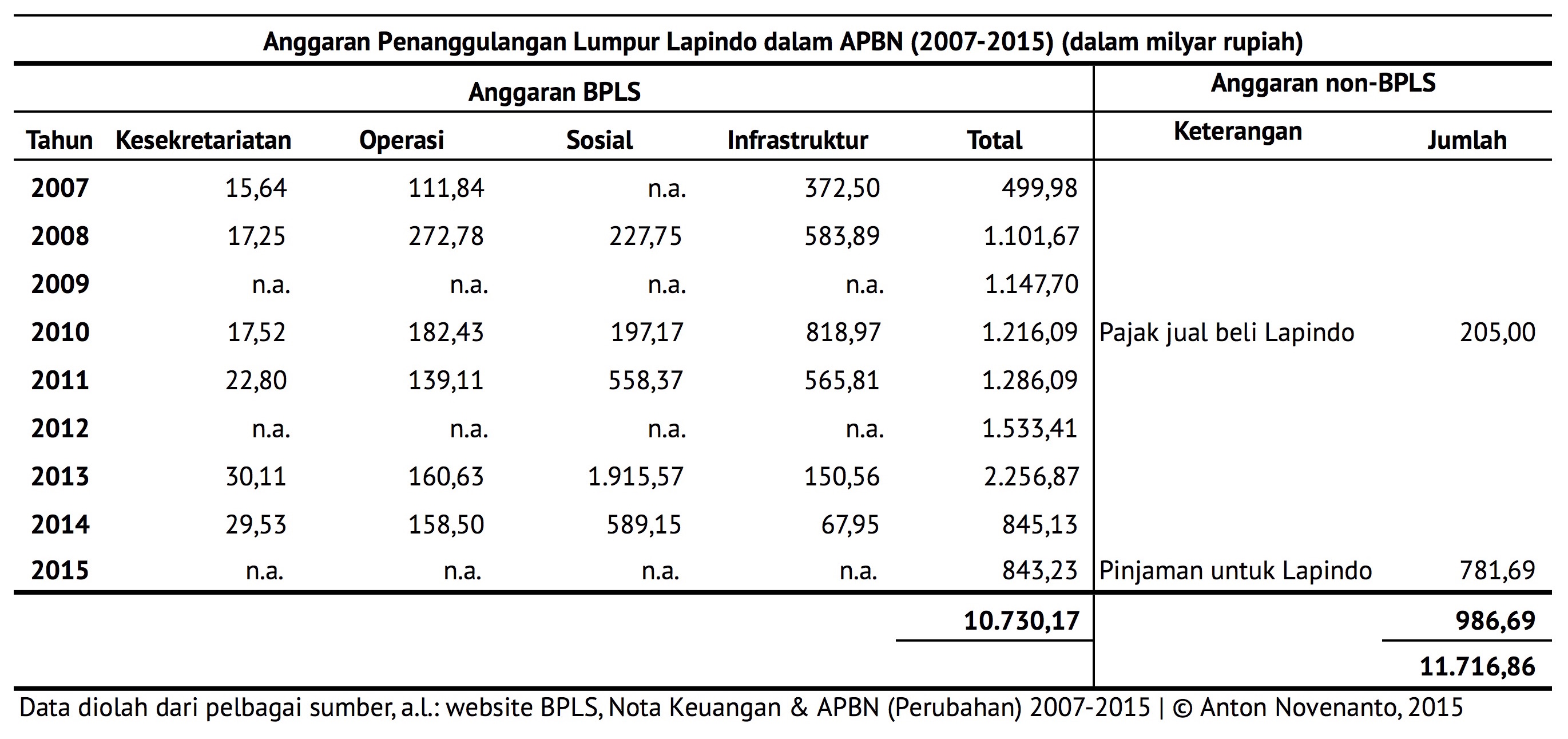

Pun demikian dengan penanganan bencana lumpur dinaungi oleh peraturan presiden. Hingga saati ini saja, telah dikeluarkan enam peraturan; Perpres No. 14/2007, Pepres No. 48/2008, Perpres No. 40/2009, Perpres No. 48/2011, Perpres No. 37/2012, dan Perpres No. 33/2013. Namun yang patut dipertanyakan adalah, peran macam apa yang disandang oleh penyelenggara negara melalui aturan itu? Novenanto berargumen justru melalui peraturan presiden itulah “negara hadir untuk melapangkan jalan bagi korporasi untuk bertindak sesukanya—sekalipun itu adalah penghancuran entitas sosial-ekologis di suatu kawasan” (2015: 46). Dengan kata lain, justru melalui peraturan presiden itu, korporasi dapat meraih kekuasaan atas penanganan lumpur Lapindo dengan skema-skemanya, yang pada akhirnya akan melahirkan penghancuran tatanan sosial-budaya dan penghancuran ekologis.

James C. Scott (1998) pernah mendedahkan dalam bukunya, bahwa melalui proyek-proyek pembangunan yang diusung negara, justru gagal dalam mengayomi masyarakat. Bagi Scott ini disebabkan karena pandangan dan kondisi masyarakat lokal tak pernah diperhatikan. Atas nama efisiensi, maka negara lebih menafikkan kompleksitas masalah kehidupan lainnya. Demikian halnya yang terjadi pada penanganan bencana lumpur Lapindo. Skema-skema yang diciptakan, justru menciptakan malapetaka baru bagi warga, dan melapangkan jalan korporasi. Peraturan presiden adalah mekanisme legal bagi korporasi untuk memisahkan warga dari tanahnya (land exclusion) (Karib, 2012), lalu melakukan pengusiran paksa, dengan memperluas perusakan lingkungan.

Oleh karena itu, kasus Lapindo adalah bentuk yang sekaligus mampu melahirkan penghancuran yang terencana; melibatkan perencanaan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis-akademis dan dinaungi kebijakan negara, demi melapangkan kuasa korporasi.

Mengapa kita harus “mengingat Lapindo”?

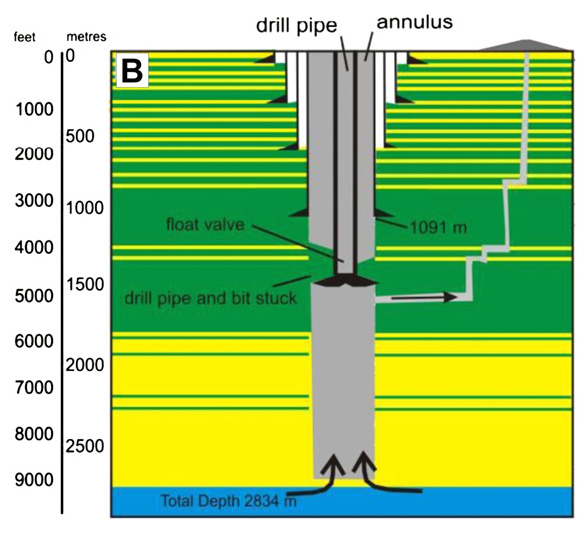

Penghancuran ini akan terus berlangsung hingga lebih dari 20 tahun ke depan, seiring prediksi ahli bahwa usia semburan lumpur yang mencapai kurun waktu itu pula (Batubara dan Utomo, 2011: 45). Prediksi para ahli ini sepertinya akan menjadi kenyataan karena memang berbagai macam upaya dilakukan, namun belum ada satupun cara yang membuahkan hasil. Tercatat sejak 2006, ada beberapa upaya penutupan semburan, dari cara yang sifatnya saintifik seperti Snubbing Unit method, Well Side Tracking method, Relief Wells method, High Density Chained Balls method, hingga cara yang sifatnya supranatural pernah dilakukan (Batubara dan Utomo, 2011).

Setelah gagalnya usaha-usaha tersebut, tidak ada lagi upaya penghantian sumber semburan. Sejak saat itu, upaya yang dilakukan Lapindo dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) hanya meninggikan tanggul penahan lumpur saja sembari mengaduk-aduk lumpur agar dapat lancar mengalir ke Kanal Porong. Jika memang kondisinya demikian, sampai kapan proses penghancuran terencana ini berlangsung? Lalu, desa-desa dan kehidupan-kehidupan mana yang akan menunggu giliran untuk dihancurkan?

Pengalaman saya berikut ini mungkin dapat memberikan sedikit ilustrasi:

Akhir 2007, ketika perjalanan antara Surabaya-Malang, saya pernah menyempatkan diri singgah di sebuah warung makan. Lokasinya tidak jauh dari tanggul penahan lumpur. Waktu itu luas dan tinggi tanggul belum setinggi tahun 2015 sekarang ini.

Saat itu saya mengobrol dengan seorang warga Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong. Saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kehidupan sehari-harinya setelah munculnya lumpur Lapindo. Saya bukan wartawan, tetapi entah mengapa dia sangat serius menjawabnya. Hal yang paling saya ingat dari obrolan itu adalah dia (masih) merasa aman dengan kondisi lingkungannya. Perasaan aman disebabkan antara tanggul lumpur dan rumahnya dipisahkan oleh jalan raya Porong. Dia merasa aman meskipun setiap hari mencium bau menyengat, terutama ketika angin bertiup ke arah rumahnya, dan air di rumahnya mulai mengeruh. Dia merasa aman dan masih merasa tenang tinggal di rumahnya tanpa harus bingung mencari lokasi pindah sambil menuntut ganti rugi.

Namun apa yang terjadi tahun 2013 lalu semuanya bertolak belakang. Kelurahan Gedang masuk dalam Perpres No. 33/2013. Dapat dipastikan seluruh warga yang tempat tinggalnya masuk dalam Peta Area Terdampak harus pindah. Setelah terancam dengan pencemaran air, tanah, dan udara, maka relasi sosial warga ini dimungkinkan akan terancam. Sebab dalam proses ini, mereka harus segera meninggalkan kampung halaman untuk mencari pemukiman baru. Konflik horizontal dan kemungkinan untuk tinggal tercerai-berai antara tetangga terbuka lebar. Seseorang yang semula merasa aman ternyata harus rela terusir dari kampung halamannya.

Dari ilustrasi di atas patutlah kita bertanya, apakah kita akan selalu merasa aman dengan kondisi lingkungan kita? Jangan-jangan halaman belakang rumah kita juga akan terancam dengan kasus serupa? Apakah kita bersedia kalau tempat tinggal kita diambil alih dan dirusak oleh korporasi? Apakah kita hanya pasrah dan menunggu waktu saja? Dari tulisan ini, saya ingin mengajak anda untuk mengingat, bahwa yang terjadi pada kasus Lapindo bukan hanya masalah pelunasan jual beli aset saja. Saya ingin mengajak anda mengingat bahwa yang terjadi di Sidoarjo ini adalah sebuah tragedi, sebuah pengahancuran entitas sosial, budaya, dan lingkungan yang terencana.

Dalam editorial Majalah Solusi edisi perdana (19-25 November 2008) tertulis:

Cerita masa lalu itu sebaiknya kita simpan saja di memori kita sebagai catatan sejarah. Kini yang penting bagaimana membenahi persoalan di seputar semburan lumpur Sidoarjo secara tepat.

Dari ajakan tersebut kita patut mempertanyakan; untuk membenahi persoalan, kenapa memori masa lalu ini cukup disimpan saja? Mengapa tidak kita buka saja memori-memori ini sebagai pelajaran? Bukankah kita memiliki reputasi buruk mengenai ingatan, mudah lupa dengan peristiwa-peristiwa penting di tanah air? Dengan menyimpan memori, bukankah kita pada akhirnya tidak pernah menuntaskan berbagai macam tragedi masa lalu di negeri ini?

Maka, kesadaran yang harus kita miliki bersama adalah kita harus mengingat bahwa kasus Lapindo adalah sebuah penghancuran bentuk kehidupan yang terencana. Sebuah proyek penghancuran tata kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya. Logika ini jelas bertentangan dengan logika yang dibangun oleh pihak Lapindo melalui Majalah Solusi tersebut. Logika yang diusung oleh Majalah Solusi hanya akan menguburkan dan akhirnya membusukkan ingatan sosial. Pada akhirnya, masalah sosial dan lingkungan takkan pernah terselesaikan secara tuntas. Dengan menyimpan memori, kita hanya akan menumpuk-numpuk kebohongan; kebohongan satu ditumpuk dengan kebohongan yang lain, dan seterusnya. Bukankah berdirinya perusahaan pengeboran di tengah-tengah pemukiman warga Porong ini didasarkan atas kebohongan? Dari sinilah kita menemukan bahwa “Mengingat Lapindo” menjadi semakin relevan.

Lutfi Amiruddin, Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya

Pustaka Acuan

Amiruddin, Lutfi. 2012. Solidarity of Lapindo Mudflow Victims in Resettlements. Tesis pada Management of Infrastructure and Community Development, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Anonim. 2008. Mencari Solusi. Majalah Solusi, Edisi 01 (19-25 November).

—–. 2008. Columbus. Majalah Solusi, Edisi 06 (31 Desember 2007-7 Januari 2008).

Utomo, Paring W. dan Bosman Batubara. 2009. Skema Ganti Rugi Terhadap Korban Lumpur Panas Di Sidoarjo (Kajian di Desa Ketapang dan Besuki Timur), Laporan Penelitian. Surabaya.

Batubara, Bosman dan Paring W. Utomo. 2011. Kronik Lumpur Lapindo, Skandal Bencana Industri Pemboran Migas di Sidoarjo. Yogyakarta: Insist Press.

Harnanto, Aris. 2011. Peranan Kali Porong Dalam Mengalirkan Lumpur Sidoarjo ke Laut. Badan Pelaksana, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS), Oktober 2011.

Karib, Fathun. 2012. Programming Disaster: Switching Network, Village, Politics, and Exclusion beyond Lapindo Mudflow. Tesis (tidak diterbitkan), University of Passau, Germany.

Novenanto, Anton. 2015. “Negara Absen dalam Kasus Lapindo, Apa Iya?” Kanal, Vol. XI (Maret 2015).

Purnomo, Tarzan. 2014. “Cadmium and Lead Content in Aquatic Ecosystem, Brackiswater Ponds and Fish in Areas Affected Lapindo Mud.” Proceeding of International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Sciences 2014, Yogyakarta State University, (18-20 May).

Putri, Tika A. dan Ririh Yudhastuti. 2013. Kandungan Besi (Fe) Pada Air Sumur dan Gangguan Kesehatan Masyarakat di Sepanjang Sungai Porong Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Sidoarjo. Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

Rachmawati, Dewi F. 2013. Strategi Survival Petani Tambak Di Tengah Bencana Industri Lumpur Lapindo Di Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Skripsi (tidak diterbitkan), Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan lmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang.

Rachmawati, Turniningtyas A, dkk. 2011. “Disaster Risk Reduction to Municipal Spatial Plan: A Case Study of Mudflow Disaster in Sidoarjo, Indonesia.” European Journal of Social Sciences, Vol. 23, No. 4.

Scott, James C. 1998. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven & London: Yale University Press.

Walhi Jawa Timur. 2008. Logam Berat dan PAH Dalam Air dan Lumpur Lapindo (Riset Awal Walhi Jawa Timur 2007-2008). Sidoarjo: Walhi Jawa Timur.